生活習慣

メタボリックシンドローム(メタボ)がきっかけとなって引き起こされる危険性のある生活習慣病には、糖尿病・高血圧症・脂質異常症・虚血性心疾患などがあります。これらは若い頃からの食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなど日頃の生活習慣が深く関与しています。

過度な飲酒は

生活習慣病のリスクを高めます

生活習慣病のリスクを高める飲酒量とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で「40g以上(清酒換算で2合以上)」、女性で「20g以上(清酒換算で1合以上)」とされています。アルコールの消失速度は肝臓の大きさによって決まるため、一般に男性は女性より速くなっています。生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合は50代が高く、男性は22.4%、女性は15.6%です。

厚生労働省「平成30年 国民健康・栄養調査結果の概要」

喫煙も

生活習慣病のリスクを高めます

喫煙ががんを引き起こすことはよく知られていますが、他にも循環器疾患や糖尿病などのリスクを高めると考えられています。

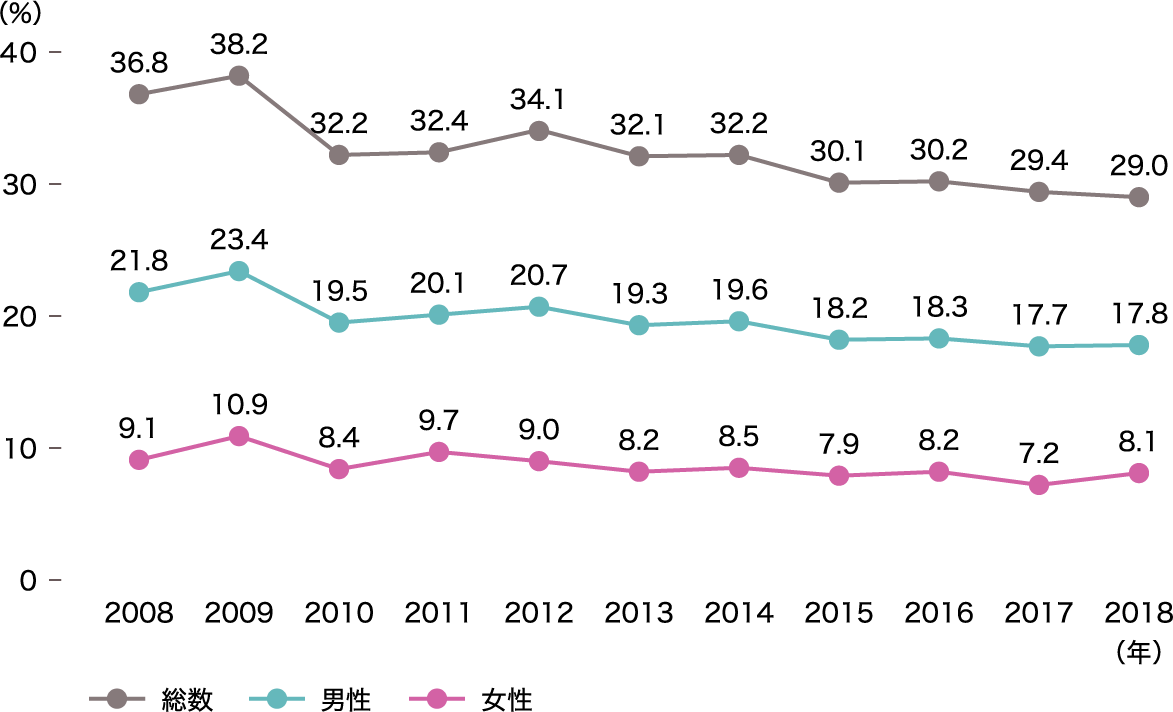

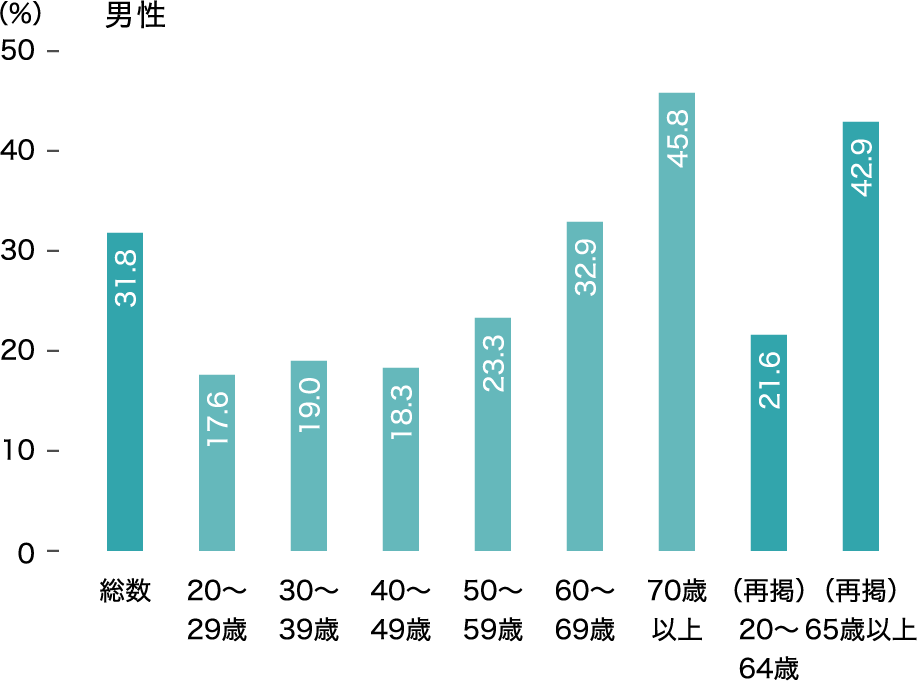

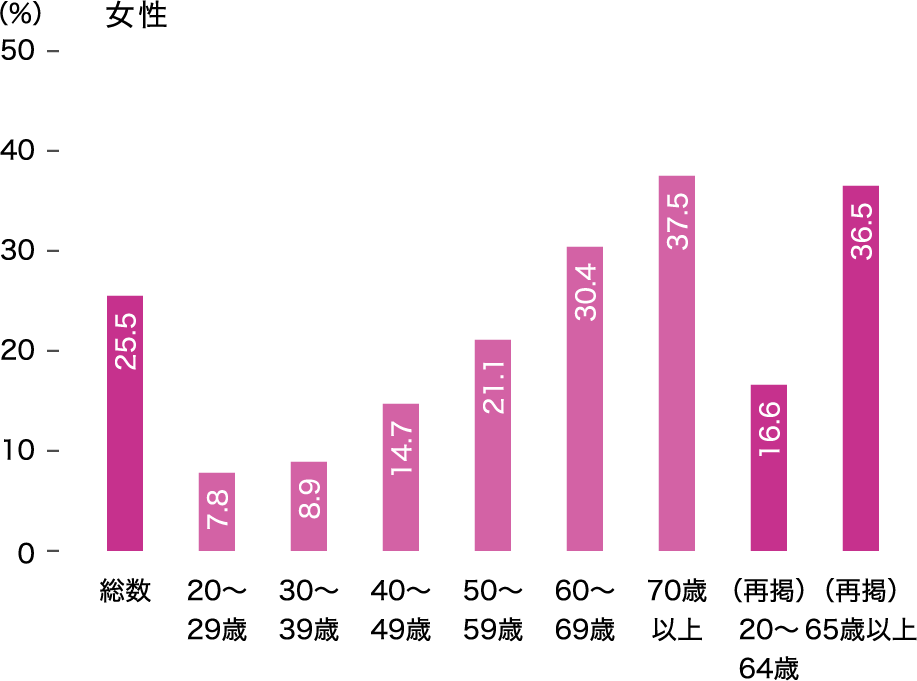

現在習慣的に喫煙している人の割合は18.3%で、男女別にみると男性30.2%、女性8.2%です。

年代別にみると、30~50代男性の割合が高く、約4割が習慣的に喫煙しています。

運動習慣

身体を動かすことを十分に習慣化できている割合は、高齢者より若い世代で少ない傾向があります。

適切な栄養摂取と運動習慣は、骨や筋肉を丈夫に保ち、生活習慣病も予防します。身体活動量と死亡率などとの関連をみた研究結果からは、「1日1万歩」の歩数を確保することが理想と考えられていますが、まずは1日当たり平均歩数で1,000歩、歩く時間で10分を増やすところから始めましょう。

(20歳以上、性・年齢階級別)

厚生労働省「平成30年 国民健康・栄養調査結果の概要」

メタボリックシンドロームと

生活習慣

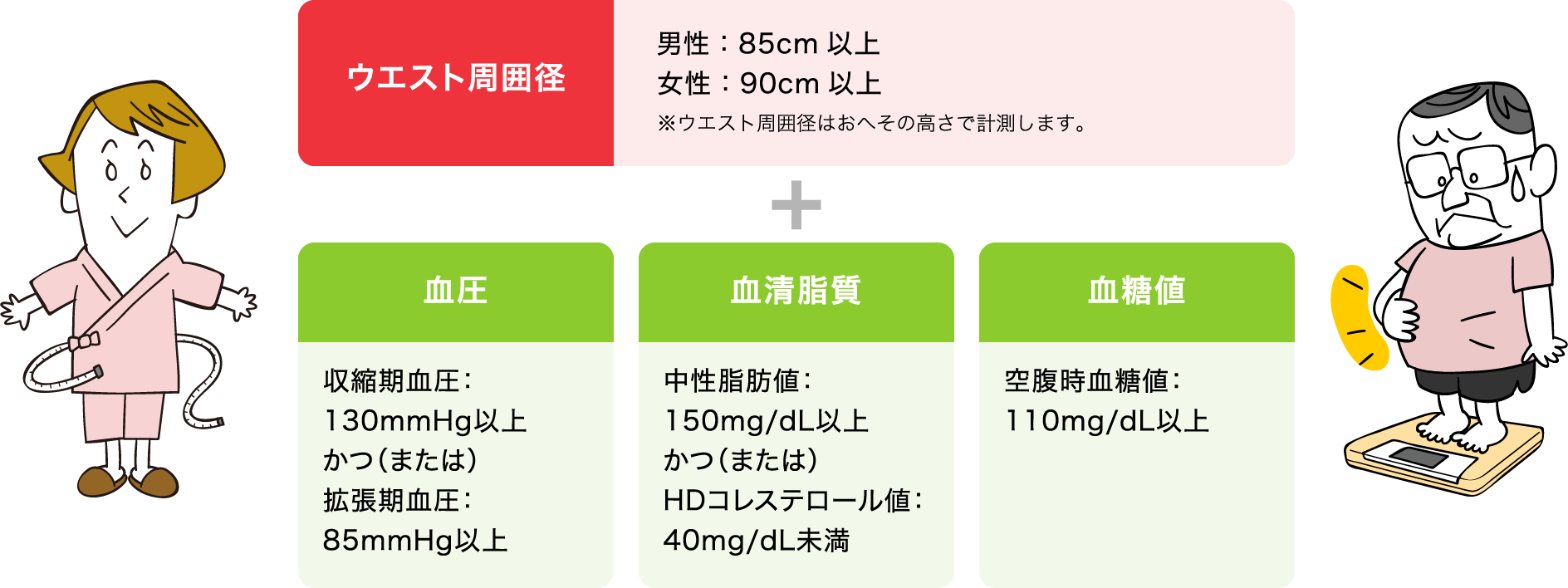

内臓脂肪が増えると血糖・血中脂質・血圧を上昇させて、メタボリックシンドロームを起こし、さまざまな生活習慣病の原因になります。

生活習慣病は、かつては成人病と呼ばれていましたが、若い頃からの食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなどの日頃の生活習慣が深く関与して発症するため、現在では成人に限らず子どもや青年でも発症する可能性のある病気と考えられるようになりました。

メタボリックシンドロームの基準に当てはまっていなくても、血圧や血糖、LDLコレステロールを含む血清脂質、肝機能などの異常を早く見つけることも予防につながります。そのための検査と改善対策が、特定健診・特定保健指導です。特定健診を年に1回必ず受け、必要な場合には特定保健指導により食習慣と運動習慣改善の計画を立て、それらを実行することによって生活習慣病を未然に防ぐことができます。

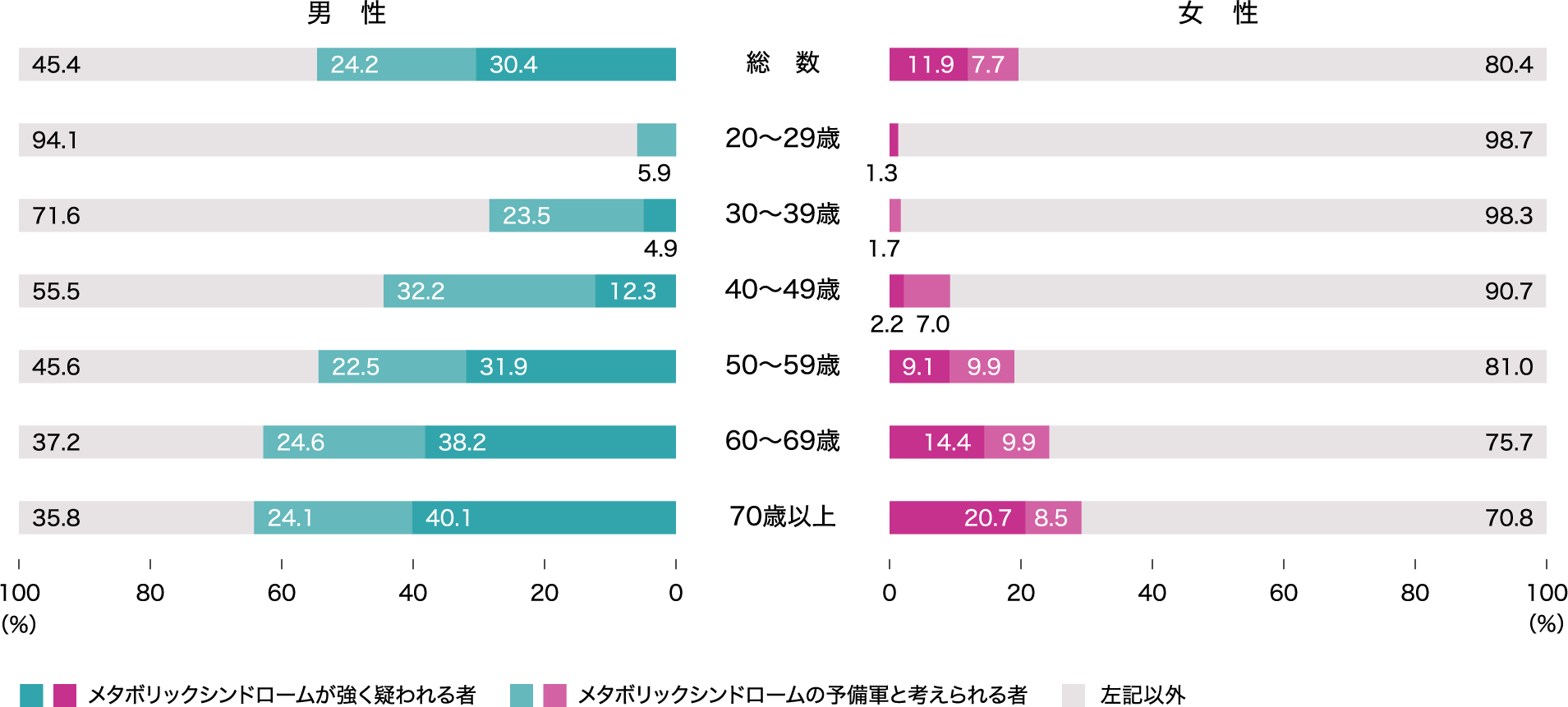

(内臓脂肪症候群)の状況

※血圧、腹囲、ヘモグロビンAlc、血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬、インスリン注射または血糖を下げる薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の服用状況にすべて回答した20歳以上の者を集計対象とした。

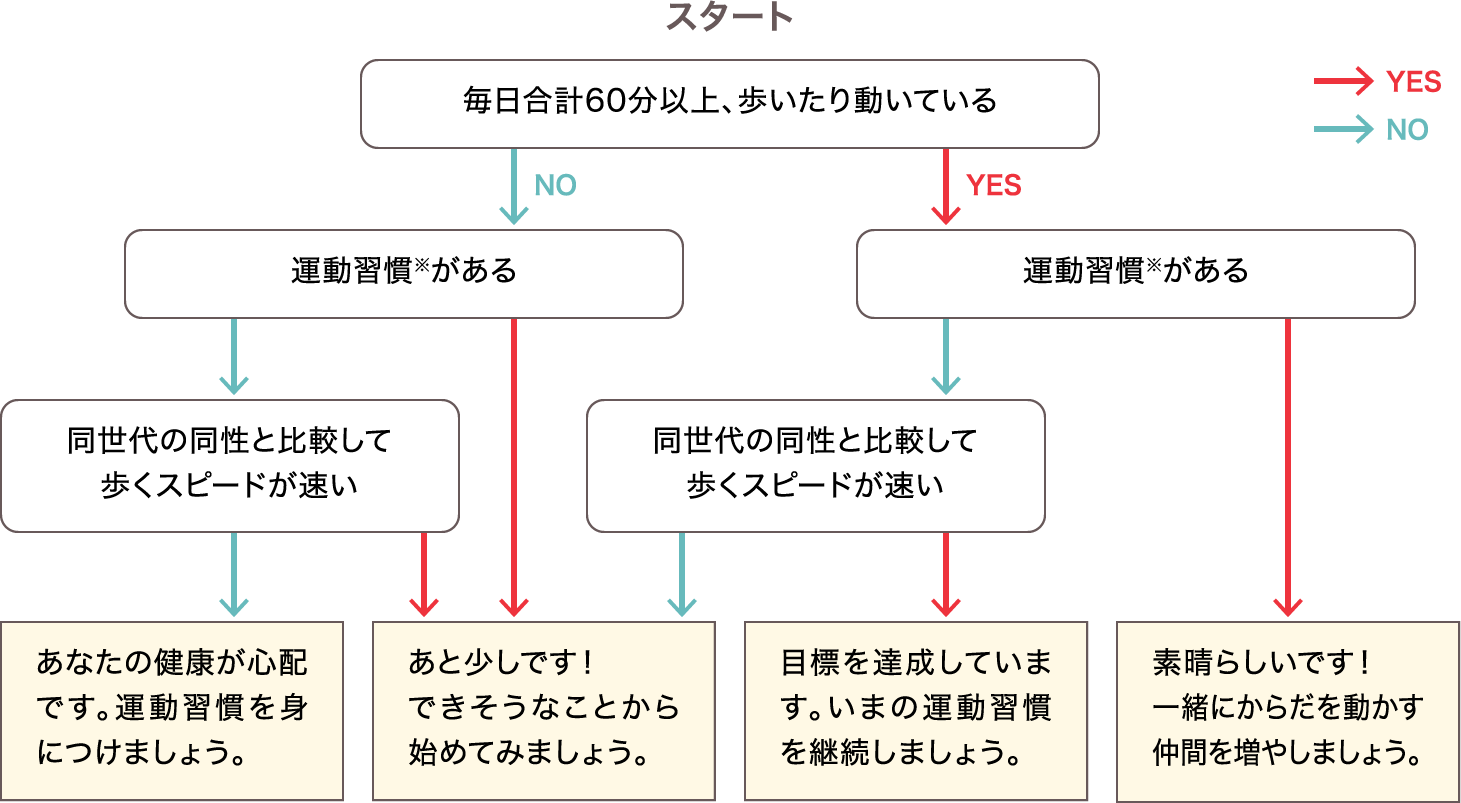

運動から始めませんか?

厚生労働省の健康づくりのための身体活動指針「アクティブガイド」では、生活習慣病や生活機能低下の予防のために1日8,000歩~10,000歩に相当する身体活動(生活活動+運動)を推奨しています。目標は、18~64歳は1日合計60分、65歳以上の方は1日合計40分、元気にからだを動かすことです。

厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準(アクティブガイド)」より一部改変