生物多様性

Ⅰ. 生物多様性に対する考え方

味の素グループは130を超える国・地域で製品を展開しており、原材料の調達から製造、販売に至る事業活動全体において、農、畜、水産資源や遺伝子資源、水や土壌、昆虫等による花粉媒介などのさまざまな自然の恵み、つまり生態系サービスに大きく依存しています。また、これら自然の恵みは、多様な生物とそれらのつながりによって形作られる健やかな生物多様性によって提供されています。

しかし、生物多様性は現在、過去に類を見ない速度で失われており、生物多様性の保全が世界的に喫緊の課題となっています。味の素グループは事業を継続させながら生物多様性への影響を低減し、そして地球環境を守っていくことの重要性を認識しています。生物多様性に関する課題は、気候変動、水や土壌、廃棄物、人権等の環境や社会課題とも密接に関わっているため、相互が効果的になるように課題解決に向けた取り組みを進めていきます。生物多様性の保全においては、事業を通じて生物多様性の損失を止め、反転させるような行動体系を構築する必要があると考えており、2022年に生物多様性条約第15回締約国会議(COP-15)において採択された昆明・モントリオール生物多様性枠組*1を支持し、その達成に貢献することを目指します。

- *12022年12月に新たに採択された生物多様性に関する世界目標で、2050年のビジョンとグローバルゴール、2030年ミッションとグローバルターゲットなどから構成されています

原文:https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-en.pdf

環境省仮訳:https://www.env.go.jp/content/000107439.pdf

Ⅱ. ガバナンス

(1)体制

味の素グループでは、グループ各社及びその役員・従業員が順守すべき考え方と行動の在り方を示した味の素グループポリシー(AGP)*2を誠実に守り、内部統制システムの整備とその適正な運用に継続して取り組むとともに、生物多様性を含むサステナビリティを積極的なリスクテイクと捉える体制を強化し、持続的に企業価値を高めています。

- *22018年5月30日に味の素(株)取締役会で制定が可決され、以降適宜改定しています。

取締役会

取締役会は、サステナビリティ諮問会議を設置する等、サステナビリティとESGに係る当社グループの在り方を提言する体制を構築し、ASV経営の指針となるサステナビリティに関するマテリアリティを決定するとともに、サステナビリティに関する取り組み等の執行を監督しています。

経営会議

経営会議は、下部機構としてサステナビリティ委員会を設置し、「マテリアリティに基づくリスクと機会」を選定・抽出し、その影響度合いの評価、施策の立案、進捗管理を行う体制を構築しています。

サステナビリティ諮問会議

サステナビリティ諮問会議は、2023年4月より第二期サステナビリティ諮問会議として、引き続きサステナビリティの観点で味の素グループの企業価値向上を追求するため、その活動を継続します。第二期サステナビリティ諮問会議は、主として投資家・金融市場の専門家からなる社外有識者4名で構成され、議長は社外有識者が務めています。取締役会からの諮問に基づき、マテリアリティの実装、その進捗についての開示及び対話、それらを通じてステークホルダーとの関係構築を行っていくことについて、取締役会のモニタリングを強化する視点で検討を行い、取締役会に答申します。第二期サステナビリティ諮問会議は1年に1回以上開催され、審議の内容及び結果を取締役会に報告します。

サステナビリティ委員会

サステナビリティ委員会は、中期ASV経営を推進するため、マテリアリティに則して、施策の立案、経営会議への提案、サステナビリティ施策の進捗管理を行います。また、マテリアリティに基づく全社経営課題のリスクの対策立案、その進捗管理に関する事項を行うとともに、味の素グループ全体のサステナビリティ戦略策定、戦略に基づく取り組みテーマ(栄養、生物多様性などを含む環境)の推進、事業計画へのサステナビリティ視点での提言と支援、ESGに関する社内情報の取りまとめを行います。

生物多様性の取り組みは味の素グループの重要な課題のひとつです。すでに取り組みを進めている持続可能な原材料調達、気候変動への適応と緩和、廃棄物の削減、人権といった取り組みはいずれも生物多様性と密接に関わる活動であると考えています。これらの環境、社会への取り組みの相互関係を認識しながら、効果的に取り組みを進めていきます。

経営リスク委員会

経営リスク委員会は、特に経営がイニシアチブをもって対処すべきリスク(パンデミック、地政学リスク、情報セキュリティリスク等)について、サステナビリティ委員会と連携して味の素グループへの影響評価とともにマテリアリティに基づくリスクと機会の選定、抽出を行い、経営会議へ提案します。そして、リスクマネジメントのための諸方策を立案、進捗管理を行うことで、リスクおよび危機に迅速かつ的確に対応できる強固な企業体質を実現します。

(2)ガイドライン

味の素グループは、AGPにおいて、社会とお客様とともに地球との共生に貢献し、持続可能な『循環型社会』を実現することを定めています。この「環境に関するグループポリシー」に基づき、2023年7月に生物多様性への課題認識と取り組みの考え方、行動指針、目標を「味の素グループ

生物多様性ガイドライン」として制定し、公表しています。

また生物多様性は、持続可能な調達への取り組みにおける原材料の生産における森林伐採などの土地改変、農薬の使用や廃棄物、児童労働や奴隷労働といった環境や社会問題とも深く関連しているととらえています。既存のパーム油、紙の調達ガイドラインに加えて、2023年7月にコーヒー、大豆の調達ガイドラインを再編しました。また、「サプライヤー取引に関するポリシーガイドライン」において法令順守ならびに、味の素グループが定める「人権」と「環境」への配慮と賛同を求めています。

- 味の素グループ 生物多様性ガイドライン

- 味の素グループ 紙の調達ガイドライン

- 味の素グループ パーム油の調達ガイドライン

- 味の素グループ 大豆の調達ガイドライン

- 味の素グループ コーヒーの調達ガイドライン

- サプライヤー取引に関するグループポリシーガイドライン

Ⅲ. 戦略

生物多様性の保全においては、「Ⅰ.生物多様性に対する考え方」および2023年7月に制定した「生物多様性ガイドライン」をベースに、気候変動、水や土壌、廃棄物、人権等の環境や社会課題との密接な関わりを理解した上で、相互が効果的になるように課題解決に向けた取り組みを進めていきます。

(1)LEAPアプローチに沿ったリスクと機会の検討

1) LEAPアプローチ

2023年度は、味の素グループの売上の8割以上を占める調味料・食品、冷凍食品及びヘルスケア事業等でのバリューチェーンを評価対象として選定したものに関して、LEAPアプローチによる依存・影響の分析からリスク・機会の評価を実施しました。LEAPアプローチは、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)が提唱するガイダンスで、企業および金融機関内の自然関連のリスクと機会を科学的根拠に基づいて体系的に評価をするためのプロセスを示しています。

2) 評価対象の選定

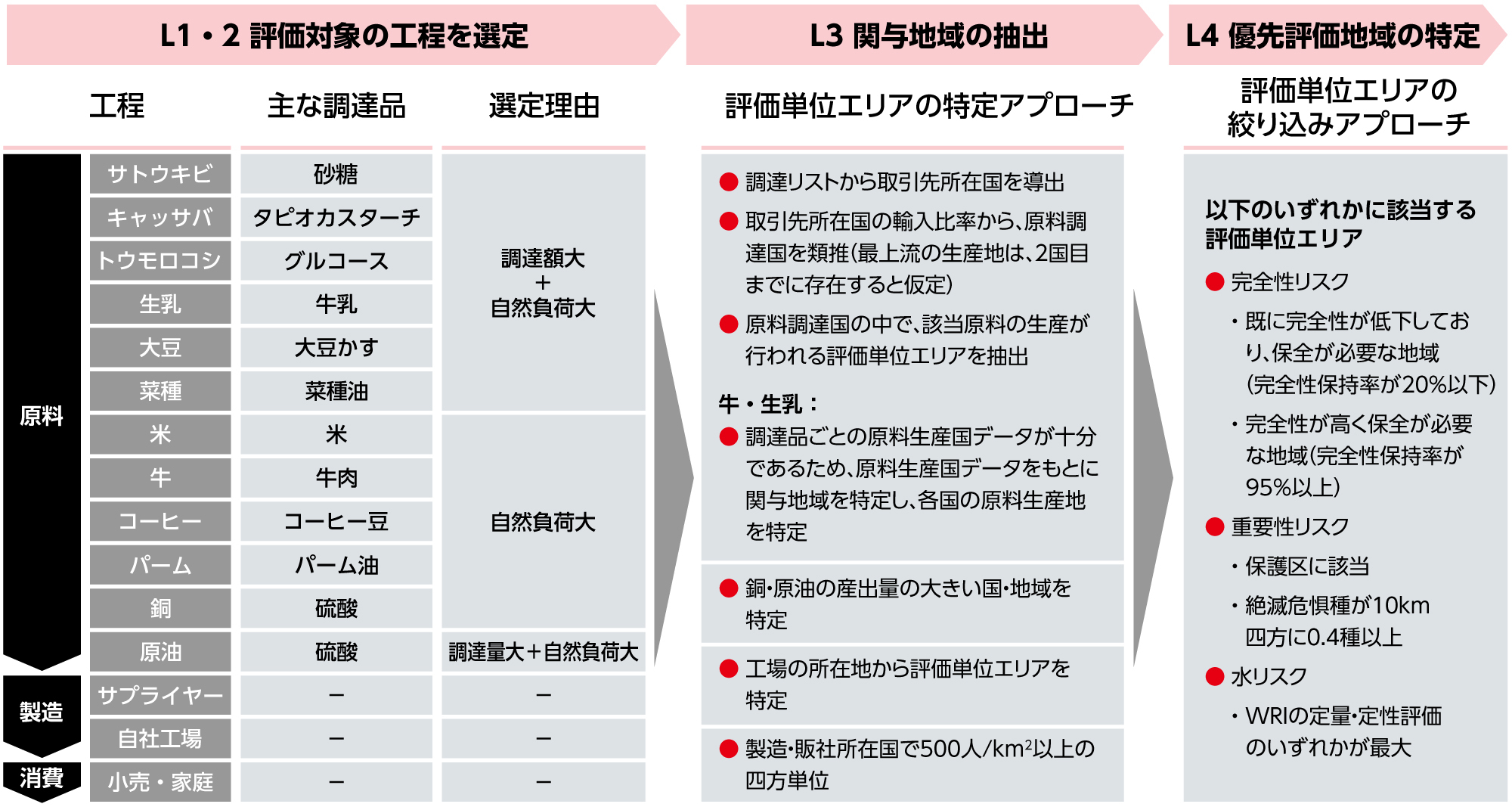

売上高カバレッジ8割となる事業のバリューチェーンを評価対象として、その評価対象のうち原料に関しては、Science Based Target Network(SBTN)により作成されたガイダンスであるSBTs for Natureが提供するHigh Impact Commodity List(HICL)に該当かつ調達量が多い12の原料を選定しました。なお、HICLに該当しているが包装資材である紙については対象外としました。

選定原料

- サトウキビ

- キャッサバ

- トウモロコシ

- 生乳

- 大豆

- 菜種

- 米

- 牛

- コーヒー

- パーム

- 銅

- 原油

3) 分析に用いたツール

以下のツールを各ステップで組み合わせて分析しました。

ENCORE、SBT’s High Impact Commodity List、SBTN Materiality Screening

Tool、Geographic Information System、World Database Protected Area、IUCN Red

List、GLOBIO、Aqueduct、Aqueduct Water Atlas、Nature Map Explore、Aqueduct Global Maps、Past and future

trends in grey water footprints of anthropogenic nitrogen and phosphorus inputs to major world

rivers、International Institute for Applied Systems Analysis、What a Waste

4) 分析手法

原料、製造、販売、消費の4工程について、LEA の3ステップを分析しました。

①Locate(発見)

■ 分析プロセス

対象事業について、当社グループ事業のサプライチェーンにおける、生物多様性損失の危機が大きい地域を把握しました。

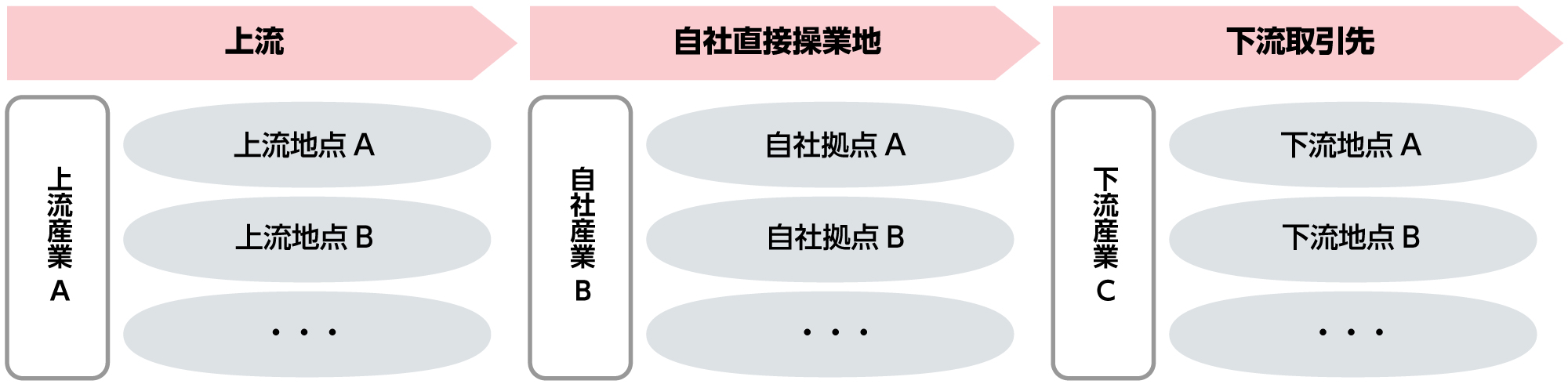

L1:バリューチェーンの棚卸、L2:工程別依存・影響程度の特定

当社グループ事業のサプライチェーンにおける上下流の業種、原材料を整理し、生態系やバイオームへの依存・影響程度が高い工程や製品・原材料を特定しました。

その結果、原料生産工程では農産物において畑や散水による土地・水の利用による影響が非常に大きいこと、製造工程では水消費による影響及び水資源への依存が大きいことがわかりました。

L3:依存・影響が大きい工程の操業場所の特定

対象となる12原料について、原料生産から消費までのサプライチェーン内における関与している国・地域を特定しました。

- ※LEAPに則り、自社直接操業地はL2の結果に関わらずL4評価を実施

L4:生物多様性損失の危機が大きい地域の絞り込み

L3で特定した関与地域のうち、生物多様性のリスクが高く、特に優先的に分析を進めるべき優先地域を特定しました。

優先地域の評価軸(LEAPが定める5指標)

- 1生物多様性の重要地域

- 2生物多様性の完全性が高い地域

- 3生態系の完全性が急速に劣化している地域

- 4物理的水リスクの高い地域

- 5先住民族・地域住民・ステークホルダーへの利権等、生態系サービスの提供が重要な地域(データ取得可能な範囲内)

■ 分析結果

対象原料について、当社グループの拠点およびその周辺を含む評価単位エリア(25km-50km四方)での当社グループ事業のサプライチェーンにおける自然との接点を特定・評価し、自然劣化を踏まえて詳細分析すべき評価単位エリアを特定しました。全対象2.4万評価単位エリアのうちLocateでは、生物多様性の重要性エリア・急速劣化エリア・棄損可能性エリア・高い水ストレスのエリア・先住民居住エリアのいずれかに該当する地域は2万評価単位エリアと特定しました。

②Evaluate(診断)

■

分析プロセス

当社グループ事業のサプライチェーンにおける自然への依存と影響の因子を特定しました。それらの因子に対する指標と閾値を設定して依存・影響の将来状態(2050年)を定量的に診断しました。

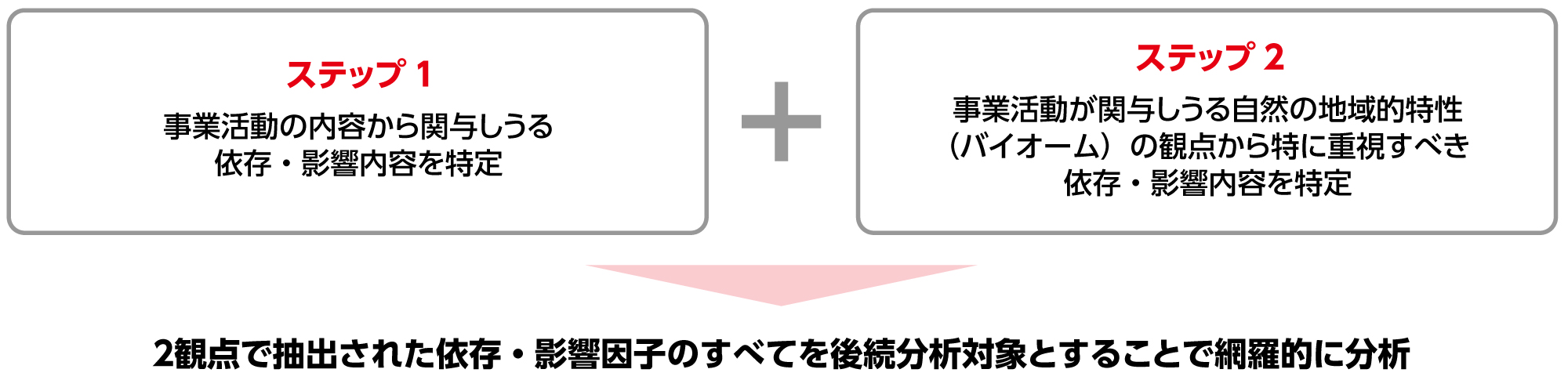

E1:依存・影響対象の特定

L2で特定した依存・影響対象について、LEAPが推奨する依存・影響因子特定ツールを用いて、工程ごとに重要度の高い因子を抽出しました。

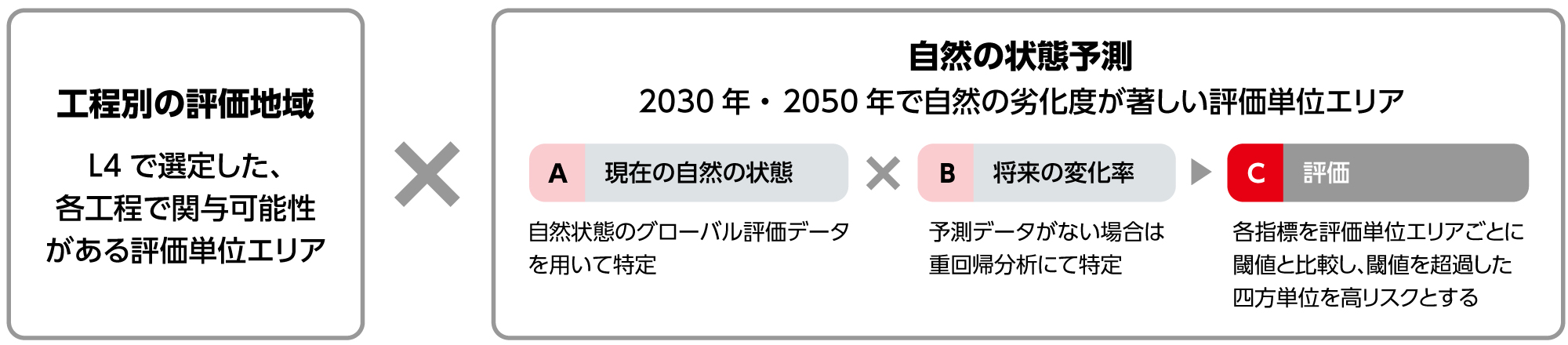

E2:依存・影響対象の変化考察、高リスクとなりうる対象の選定

E1で特定した依存・影響対象について、依存・影響のパスウェイを整理し、自社・外部要因による変化を考察、優先評価地域を選定しました。

| パスウェイ | パスウェイの目的 |

|---|---|

| 依存パスウェイ | 事業活動が依存する自然の機能(生態系サービス)がどのような外部変化と自然の変化によって変化し事業に影響を与えうるかを整理し、重要な依存因子を特定 |

| 影響パスウェイ | 事業活動における影響内容が、どのような自然の変化に関与し事業にどのように影響を与えうるかを整理し、重要な影響因子を特定 |

- ※自社要因による依存・影響の変化は、事業計画や既存の負荷軽減策等の情報をもとに評価

- ※外部要因による変化は、データベース等でデータがある項目のみ評価

E3:依存・影響の優先度評価

LEAPや先行研究をもとに、各依存・影響項目の指標と閾値を設定しました。

各操業地が含まれる評価単位エリアの状態を元に「高リスク」か否かを判断、後続の分析対象を選定しました。

■

分析結果

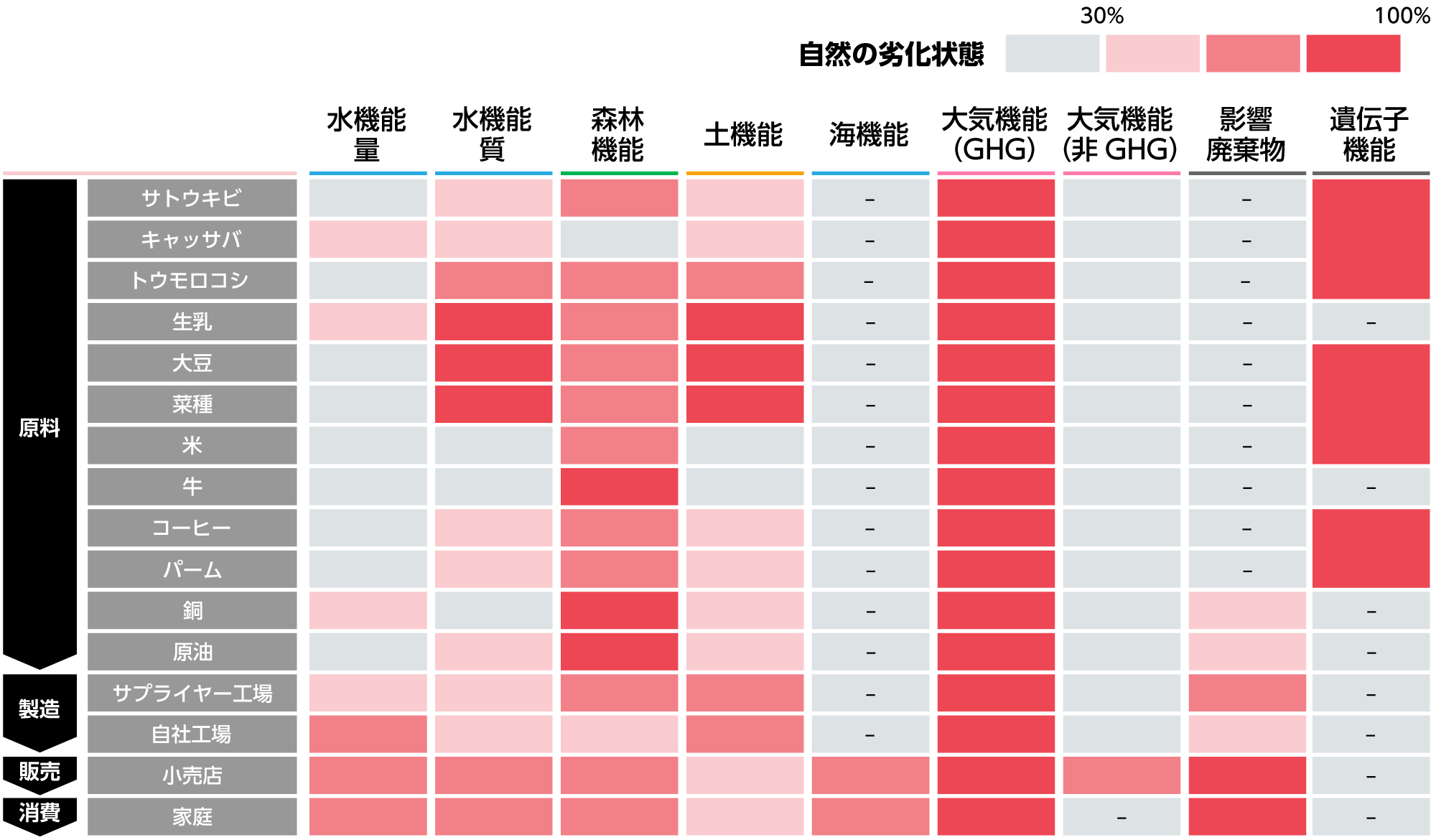

Locateで特定した2万評価単位エリアにおいて、当社グループ事業のサプライチェーンにおける各段階(原材料、生産、消費等)での自然への依存と影響の因子について、2050年時点での自然劣化状態を想定して特定しました。それら因子に対する指標と閾値を設定して依存・影響度を分析しました。自然ごとに劣化傾向は異なり、森・大気は全世界で劣化しますが、水・土は特定地域に偏重することを確認しました。菜種などの調達国では、それらの生産地で土質が劣化する可能性があることを確認しました。

2050年時点での自然の劣化状態

後続分析では、2050年時点で30%以上劣化している自然を評価対象として、リスクを分析

③Assess(評価)

■

分析プロセス

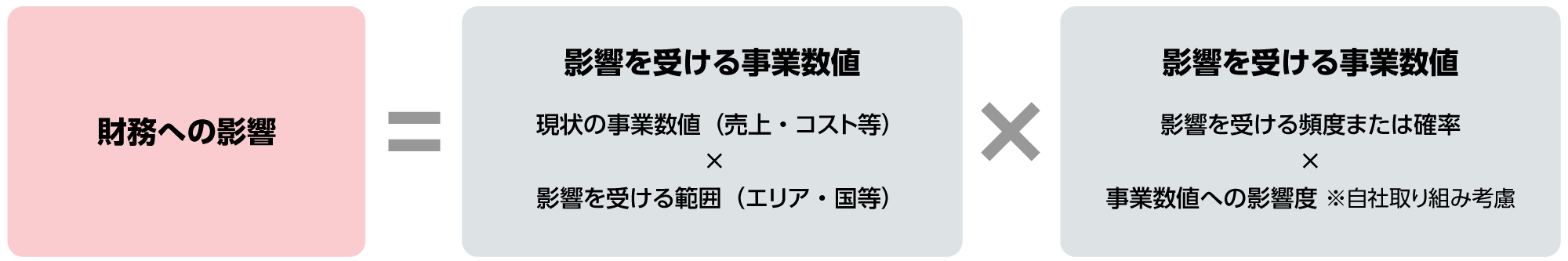

将来状態で劣化が進む依存と影響の因子に関して、シナリオにてリスクを特定しました。それらの結果に対して、当社グループの対応状況を踏まえた財務影響を試算し、リスク・機会の大きさを評価しました。

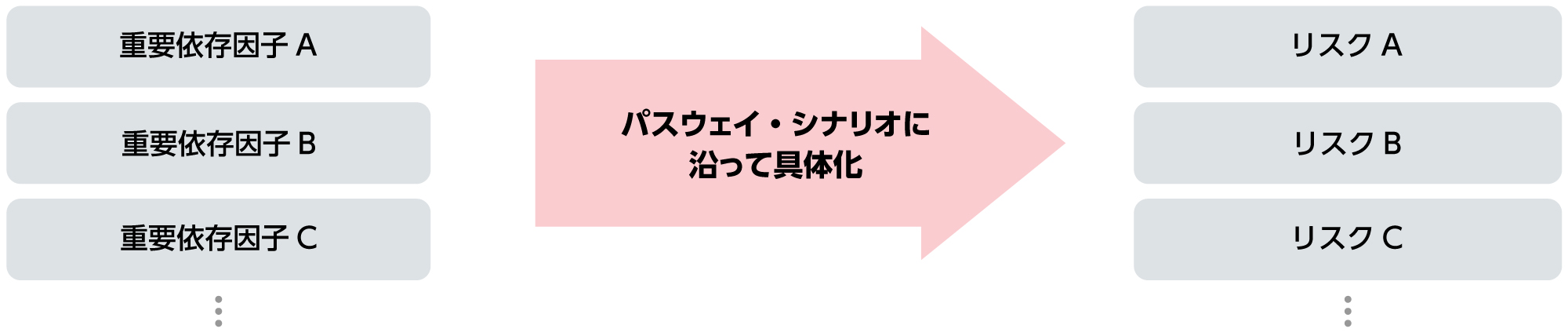

A1:シナリオの定義と事業リスク・機会の具体化

E3の重要依存・影響因子をもとに、リスク・機会を具体化しました。シナリオを定義することで、将来の自然変化の背景を理解し、起こりうるリスクをより具体的に表現します。

- ※機会は既存取り組みのみを対象

リスクのカテゴリー

| リスクのカテゴリー | 概要 | |

|---|---|---|

| 物理リスク | 急性 | 異常気象・災害に起因するコスト増 |

| 慢性 | 自然劣化に起因するコスト増 | |

| 移行リスク | 規制 | 規制強化に起因する、税金の支払いや規制対応(再エネ使用等)によるコスト増 |

| 負債 | すべての自然資本について罰則が強化され、規制違反による罰金によるコスト増 | |

| 評判 | 消費者の自然対応への意識の高まりに起因する販売意欲の低下に伴う売上減 | |

| 市場 | すべての自然資本が与える市場価値の変化に起因する、需要の低下による売上減 | |

| 技術 | 環境対策強化トレンドに起因する、自社工場への新技術導入費用増加に伴うコスト増 | |

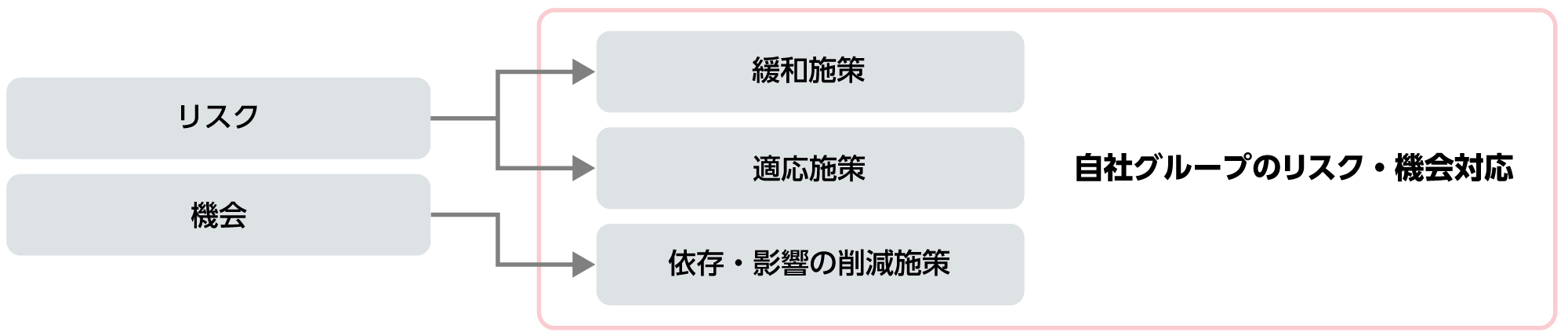

A2:リスク・機会の対応状況整理

A1で抽出したリスク・機会について、当社グループの対応状況を整理しました。

A3-A4:リスク・機会の測定と開示対象となるリスク・機会の選定

A1で抽出したリスク・機会について、当社グループへの影響を財務観点で測定しました。

また、財務への影響が大きいリスク・機会に加え、LEAPで推奨されるリスク・機会を選定しました。

■

分析結果

Evaluateにおいて2050年時点で一定程度劣化する可能性があると特定した自然に関して、自然保全と経済発展が両立されるシナリオ(SSP1*3)と自然劣化・経済停滞となるシナリオ(SSP3*3)の二つのシナリオにおいて、どのようなリスクが発生しうるか予想しました。共に自然の劣化により多種リスクが生じ得ますが、特に財務面の影響が大きいと確認したものは、慢性的な物理リスクによる原料調達価格の高騰でした。調達額の高騰が大きい原料は、トウモロコシ・サトウキビでした。サトウキビはタイ、トウモロコシはアメリカでの土壌の劣化が原因でした。

- *3SSP:Shared Socioeconomic Pathways。IPCC

議長に呼応して新シナリオ作成を目的として立ち上げられたコミュニティである統合評価モデルコンソーシアムが開発した共通社会経済経路

SSP1:自然保全と経済発展が両立されるシナリオ

SSP3:自然劣化・経済停滞となるシナリオ

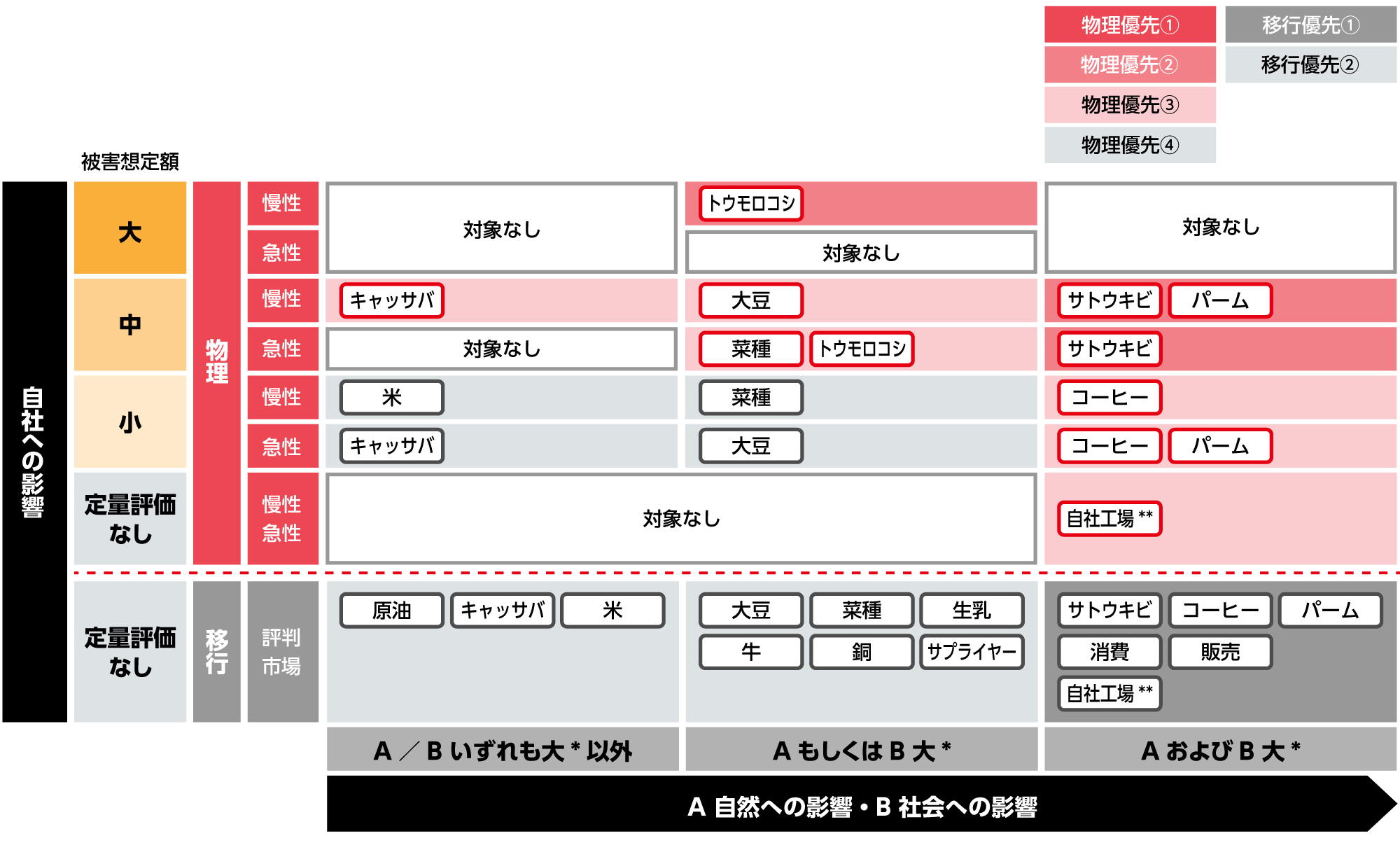

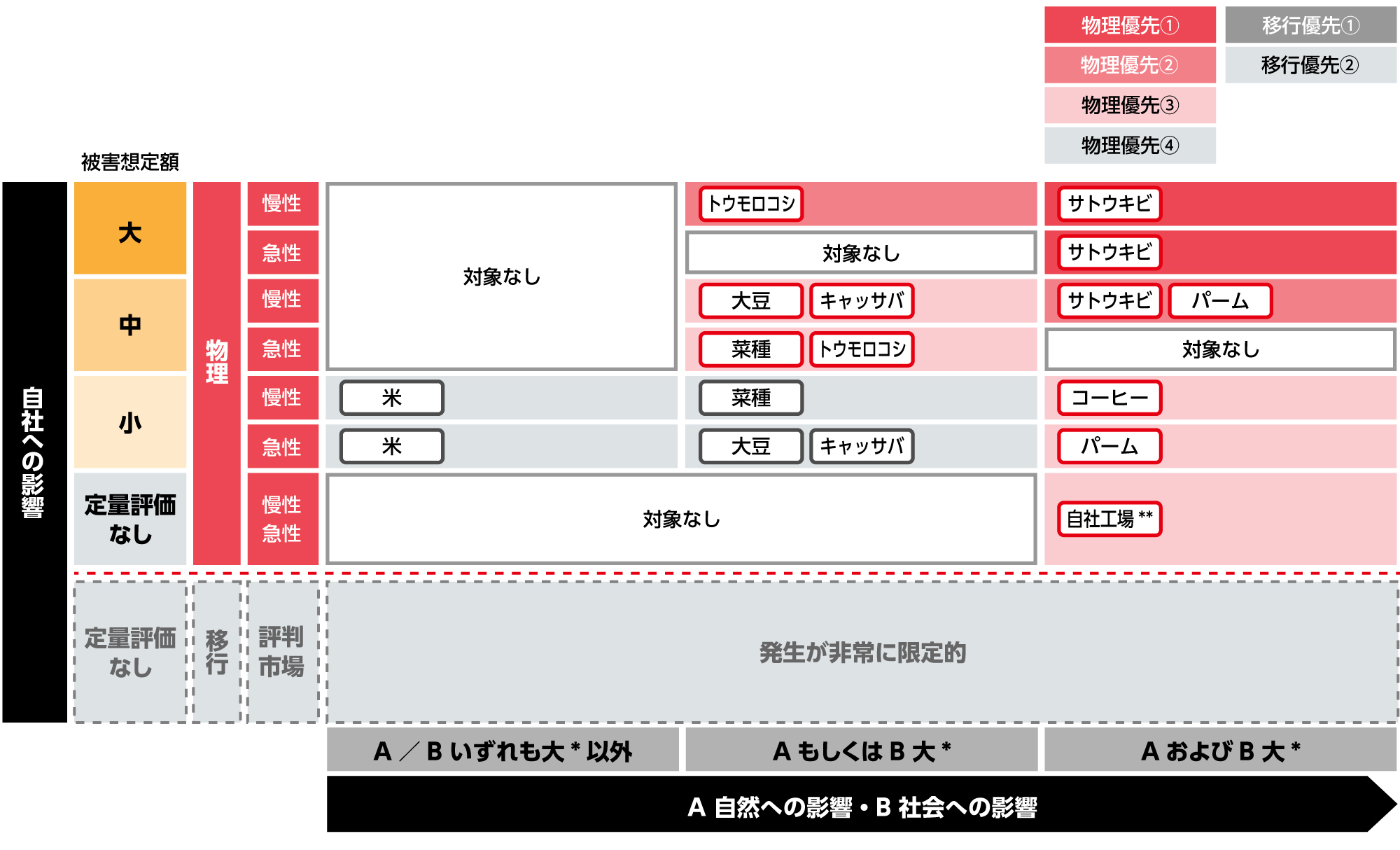

優先度の高い原料・工程(イメージ)

自然保全と経済発展が両立されるシナリオ(SSP1)

SSP1ではサトウキビ・パームの物理リスクの優先度が高く、中でもサトウキビの物理/急性リスクの財務影響が大きく、自然・社会への影響も大きいことから優先度が最も高い。

**自社工場は直接工程で対応必須のため、A・Bいずれも大と同程度の優先度の位置づけ

自然劣化・経済停滞となるシナリオ(SSP3)

SSP3ではサトウキビ・パームの物理リスクの優先度が高く、中でもサトウキビの物理・慢性/急性リスクの財務影響および自然・社会への影響も大きく優先度が最も高い。

**自社工場は直接工程で対応必須のため、A・Bいずれも大と同程度の優先度の位置づけ

(2)分析結果の戦略への反映

1) 事業戦略への反映

2024年度は、原料に関してその原産国ではなく可能な限り地域に絞り込んで分析精度を向上させます。それを踏まえた生物多様性に関する課題は、気候変動、水や土壌、廃棄物、人権等の環境や社会課題とも密接に関わっているため、再生農業を通じた生物多様性の回復にも取り組むと共に、相互が効果的になるように課題解決に向けた取り組みを進めていきます。また、サステナビリティに対する取り組みが製品の付加価値向上につながる「ASV」の実現に向けて、新たな事業戦略の策定に取り組んでまいります。

2) 資金調達戦略への反映

当社は、各種取り組みに対して必要な資金については、サステナブルファイナンスを基本としています。2021年10月のサステナビリティボンド発行を第一弾に、2022年1月のポジティブ・インパクト・ファイナンスによるコミットメントライン契約、2022年12月のサステナビリティ・リンク・ローンによるコミットメントライン契約、2023年6月にサステナビリティ・リンク・ボンド発行と継続的にサステナブルファイナンスによる調達を実行しています。また、直近では2024年3月及び4月に新たなサステナビリティ・リンク・ローンを2件契約しました。

これら資金調達により、当社グループが掲げる2030年までの2つのアウトカムのうちの一つ「環境負荷を50%削減」の実現及び持続可能な社会の実現に向けた取り組みをより一層加速させていきます。

Ⅳ. リスク管理

2つのアウトカムを含む「中期ASV経営2030ロードマップ」を実現する上で、的確にリスクを把握し、これに迅速かつ適切に対応することが極めて重要です。サステナビリティ委員会と経営リスク委員会は両委員会の間に取り残されるリスクがないよう緊密に連携して、味の素グループにとっての重要な事項(マテリアリティ)に基づくリスクと機会の選定・抽出を行い、経営会議へ提案します。そして、その対策立案と定期的な進捗管理について、社会、環境、栄養などサステナビリティに関する事項はサステナビリティ委員会で行い、経営がイニシアチブをもって対処すべきリスク(パンデミック、地政学リスク、情報セキュリティリスク等)は経営リスク委員会で行います。

なお、国内外の各現場では、個別の事業戦略や現地の政治・経済・社会情勢を考慮してリスクを特定し、対応策を策定するリスクプロセスを回しています。経営リスク委員会は、リスクプロセスを継続的に改善すると共に、各現場が特定したリスクを取りまとめ、経営がイニシアチブをもって対処すべきものに対応します。また、各事業・法人においては、有事に備え、事業継続計画(BCP)を策定し、経営リスク委員会は、その有効性を常に検証するための体制を整備し、リスクへの対応状況を定期的に監視・管理しています。サステナビリティ委員会、経営リスク委員会に常勤監査委員が出席し、リスク管理の取り組みをモニタリングしています。

Ⅴ. 指標と目標

分析精度を向上させた生物多様性に関する課題及びそれと密接に関わっている気候変動、水や土壌、廃棄物、人権等の環境や社会課題それぞれに対し、効果的に取り組んでいけるよう、指標と目標を設定していきます。