サステナビリティへのアプローチと体制

味の素グループのサステナビリティに対する考え方

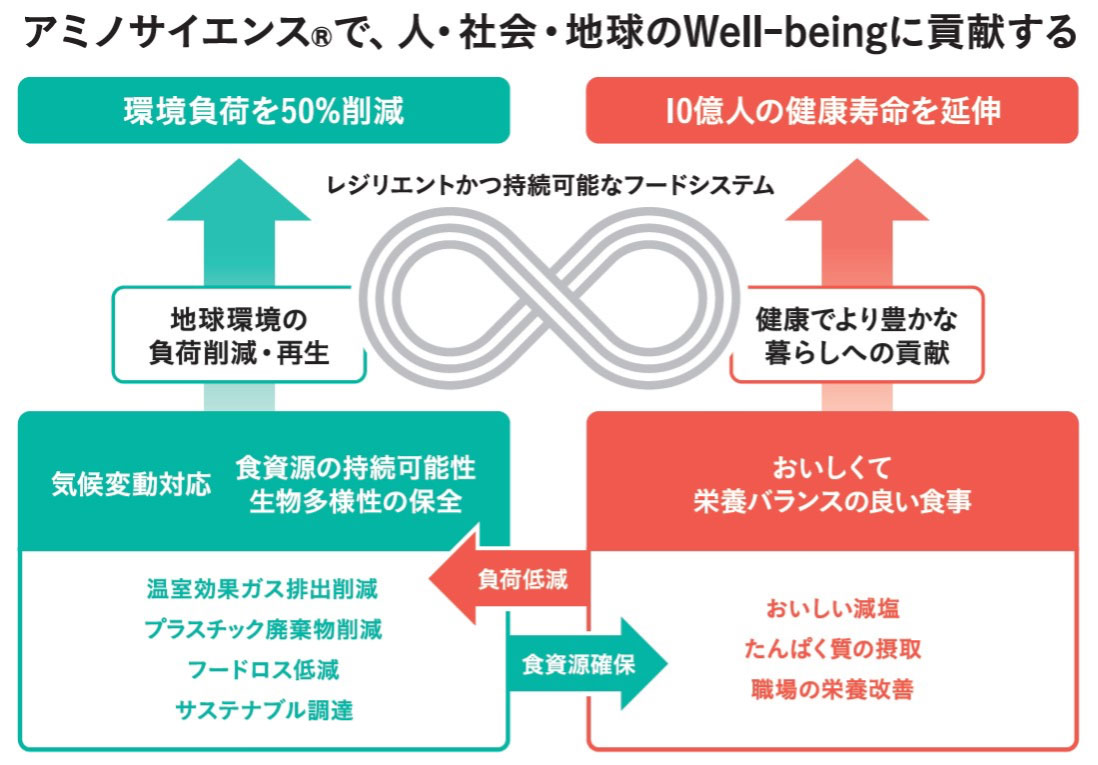

味の素グループは、「アミノサイエンス®で人・社会・地球のWell-beingに貢献する」ことを志(パーパス)として、サステナビリティをASV経営の根幹に位置づけています。2030年に向けた中期ASV経営

2030ロードマップでは、味の素グループにとっての重要な事項(マテリアリティ)である6つの重要テーマに沿って具体的な取組みを進めています。

当社グループの事業は、健全なアグリフードシステム、すなわち食資源を生み出し消費する社会システムと、それを支える豊かな地球環境の上に成り立っています。そしてこのシステムは地球環境の変化に直面する一方で自然資本の損失にも大きく影響を及ぼしています。地球環境が限界を迎えつつある現在、環境変化への適応と自然の再生に向けた対策は、社会全体ならびに私たちの事業の持続的成長にとって喫緊のテーマであり、気候変動、生物多様性、サーキュラーエコノミー(循環経済)などの領域で取組みを推進しています。また、栄養バランスのとれた食生活や食を通じたこころの豊かさの実現、治療・予防の進化等への貢献に向けて、各種施策を展開しています。

味の素グループは事業活動を通じて、ネガティブインパクト(負の影響)を着実に低減するだけでなく、強みであるアミノサイエンス®を活かし、多様なステークホルダーと共に、バリューチェーン全体で社会へよりポジティブなインパクト(良い影響)を創出していくことを目指しています。そして、健全な社会の繁栄、健康でより豊かな暮らしに向けた継続的な取組みとともに企業価値の持続的な向上を図っていきます。

1. ガバナンス

味の素グループでは、グループ各社及びその役員・従業員が順守すべき考え方と行動の在り方を示した味の素グループポリシー(AGP)を誠実に守り、内部統制システムの整備とその適正な運用に継続して取り組むとともに、サステナビリティを積極的なリスクテイクと捉える体制を強化し、持続的に企業価値を高めています。サステナビリティ関連指標の報酬方針への反映に関しては、2025年3月期(第147期) 有価証券報告書

コーポレートガバナンスの状況等の(4)役員の報酬等※を参照下さい。

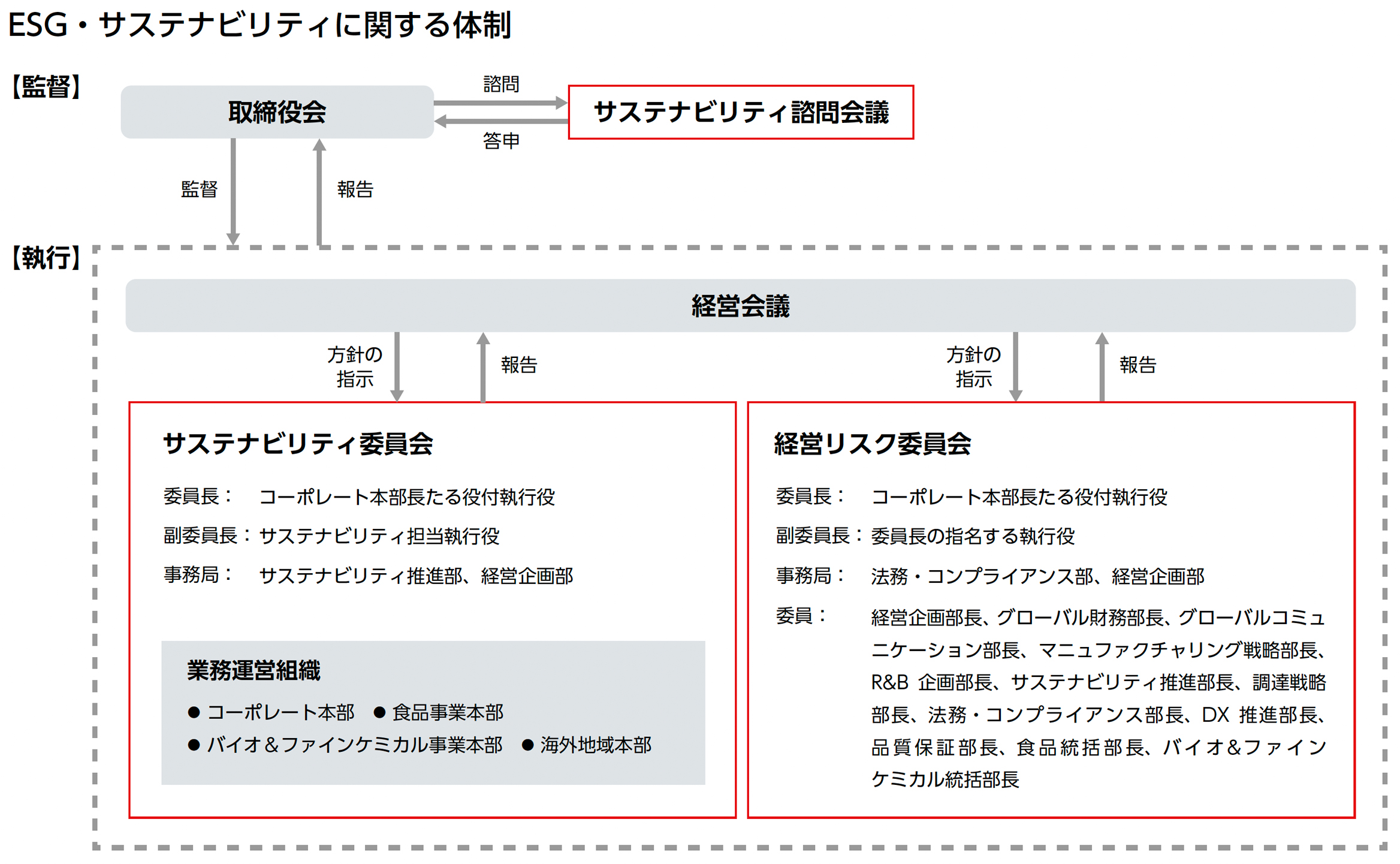

持続可能性の観点から企業価値を継続的に向上させるため、サステナビリティ推進体制を強化しており、その概要は提出日現在で以下のとおりです。

取締役会

取締役会は、サステナビリティ諮問会議を設置する等、サステナビリティとESGに係る当社グループの在り方を提言する体制を構築し、ASV経営の指針となる味の素グループにとっての重要な事項(マテリアリティ)を決定するとともに、サステナビリティに関する取組み等の執行を監督しています。

経営会議

経営会議は、下部機構としてサステナビリティ委員会と経営リスク委員会を設置し、味の素グループにとっての重要な事項(マテリアリティ)に基づくリスクと機会をその影響度合いの評価とともに特定し、対策の立案、進捗管理を行う体制を構築しています。なお、2024年度はサステナビリティ委員会ならびに経営リスク委員会からそれぞれ2回の活動報告を受けています。

サステナビリティ諮問会議

サステナビリティ諮問会議は、取締役会の下部機構としてサステナビリティの観点で味の素グループの企業価値を追求するための提言を行います。現在は、第二期サステナビリティ諮問会議の提言を受け、取締役会が社外有識者との対話を継続しながら、適切な時期に次期サステナビリティ諮問会議を開催予定です。

- サステナビリティ諮問会議については、こちらをご覧ください。

サステナビリティ委員会

サステナビリティ委員会は、経営リスク委員会と連携して味の素グループへの影響評価とともに重要事項(マテリアリティ)に基づくリスクと機会の選定、抽出を行い、経営会議に提案します。そして、サステナビリティに関するリスクと機会に対して対策を検討・立案し、進捗管理を行います。また、味の素グループ全体のサステナビリティ戦略策定、戦略に基づく取組みテーマ(栄養、環境、社会)の推進、事業計画へのサステナビリティ視点での提言と支援、ESGに関する社内情報の取りまとめを行います。

- サステナビリティ委員会については、こちらをご覧ください。

経営リスク委員会

経営リスク委員会は、サステナビリティ委員会と連携して味の素グループへの影響評価とともに重要事項(マテリアリティ)に基づくリスクと機会の選定、抽出を行い、経営会議に提案します。そして、特に経営がイニシアチブをもって対処すべきリスク(地政学リスク、情報セキュリティリスク等)について、リスクマネジメントのための諸方策を立案、進捗管理を行うことで、リスクおよび危機に迅速かつ的確に対応できる強固な企業体質を目指します。

2. 戦略

2024年は観測史上最も暑い年となり、産業革命以前からの平均気温上昇は1.5℃を上回りました。豊かな地球環境と健全な社会を次世代に受け継ぐことは私たちの責務であり、持続可能な事業活動にとって不可欠です。中でも気候の安定化は喫緊のテーマです。そのためにも、ネイチャーポジティブ、すなわち自然の損失を止め、回復軌道に乗せることが求められています。この他にもサーキュラーエコノミー(循環経済)、栄養バランスのとれた食生活、人権など、様々な課題は相互につながっており、同時に取り組んでいくことが必要です。

味の素グループ全体の調達の7割は農畜水産物であり、自然の恵み、つまり生態系サービスに支えられたアグリフードシステムに大きく依存しています。このシステムは、温室効果ガス(GHG)総排出量の2割超を占め、エネルギー産業に次ぐ大きな排出源であり、地球環境に大きな影響を与えている一方で、地球環境の変化の影響も受けています。

また、世界では食料の3分の1が廃棄されており、人口の3分の1にあたる28億人が健康的な食へのアクセスを持ちません。

このように変革の余地が大きいアグリフードシステムにおいて、当社グループは発酵副産物を肥料・飼料とするバイオサイクルに取り組み、栄養素を循環させることで農畜産物の生産を支援し、地域環境や農家の生活向上に尽力してきました。近年はこれらの活動をもとに、農畜産業の環境負荷削減や再生への貢献を目指した事業を展開しています。また、110年を超える歴史の中で、製品・ソリューションの提供を通じ、世界各地の食文化やおいしさに妥協することなく、栄養バランスの良い食事をサポートしてきました。調理や食事を共にすることが、栄養だけでなく心の豊かさ、すなわち主観的なWell-beingと関係することも世界レベルで明らかになってきました。

当社グループは、調味料、加工食品、冷凍食品などの食品事業やヘルスケア、電子材料など、強みであるアミノサイエンス®をベースとして幅広く事業を展開しています。これからも有形・無形の資産を活かし、科学者、政策決定者、ビジネスリーダー等のグローバル・ローカルのステークホルダーと共に、ネガティブインパクト(負の影響)を着実に削減するとともに、バリューチェーン全体で社会へよりポジティブなインパクト(良い影響)を創出していくことを目指してまいります。

これらの活動のベースとして、人財資産を全ての無形資産の源泉と考え、従業員のエンゲージメントが企業価値を高める重要な要素と位置付けています。志を持った多様な人財が、生活者・顧客に深くより添い、イノベーションの共創に挑戦できるよう、人財への投資を強化していきます。

3. リスク管理

「中期ASV経営

2030ロードマップ」を実現する上で、的確にリスクを把握し、これに迅速かつ適切に対応することが極めて重要です。サステナビリティ委員会と経営リスク委員会は両委員会の間に取り残されるリスクがないよう緊密に連携して、味の素グループにとっての重要な事項(マテリアリティ)に基づくリスクと機会の選定・抽出を行い、経営会議へ提案します。そして、その対策立案と定期的な進捗管理について、社会、環境、栄養などサステナビリティに関する事項はサステナビリティ委員会で行い、経営がイニシアチブをもって対処すべきリスク(パンデミック、地政学リスク、情報セキュリティリスク等)は経営リスク委員会で行います。

なお、国内外の各現場では、個別の事業戦略や現地の政治・経済・社会情勢を考慮してリスクを特定し、対応策を策定するリスクプロセスを回しています。経営リスク委員会は、リスクプロセスを継続的に改善するとともに、各現場が特定したリスクを取りまとめ、経営がイニシアチブをもって対処すべきものに対応します。また、各事業・法人においては、有事に備え、事業継続計画(BCP)を策定し、経営リスク委員会は、その有効性を常に検証するための体制を整備し、リスクへの対応状況を定期的に監視・管理しています。サステナビリティ委員会、経営リスク委員会に常勤監査委員が出席し、リスク管理の取組みをモニタリングしています。

4. 指標及び目標

味の素グループは、現在の味の素が取り組む6つの重要テーマに対して、環境負荷などネガティブインパクト(負の影響)の低減だけでなく、強みであるアミノサイエンス®を活かした広く社会へポジティブなインパクト(良い影響)を創出する取組みも含めて目標・KPIを定めています。

そして当社グループ全体を対象とする主要な取組みはその取組みと実績の進捗を経営会議で確認しています。

5. 主な取り組みと目標・KPI

- 主な取り組みと目標・KPIについては、こちらをご覧ください。