五大栄養素とは?健康寿命の延伸に役立つ栄養素を解説

生活習慣病に悩むことなく健康寿命の長い人生を送るためには、バランスのとれた食生活が大切になります。食品に含まれる栄養素の中でたんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルの5種類は「五大栄養素」と呼ばれます。

本記事では、五大栄養素の詳しい特徴について、ご紹介します。

カラダを動かす熱やチカラのもとになる 栄養素:炭水化物、脂質

身体を動かす、生命を維持するためには、食べ物から得られるエネルギーが必要ですが、主に エネルギーのもとになる栄養素が炭水化物、脂質です。この2つの栄養素は、エネルギー産生栄養素とも呼ばれます※1。 ※1:食物中に含まれる身体に必須の成分のうち、たんぱく質・脂質・炭水化物の総称エネルギー

炭水化物

炭水化物には、消化吸収されてすぐに脳や身体のエネルギーとなる糖質と、体内の消化酵素では消化できない食物繊維があります。

糖質

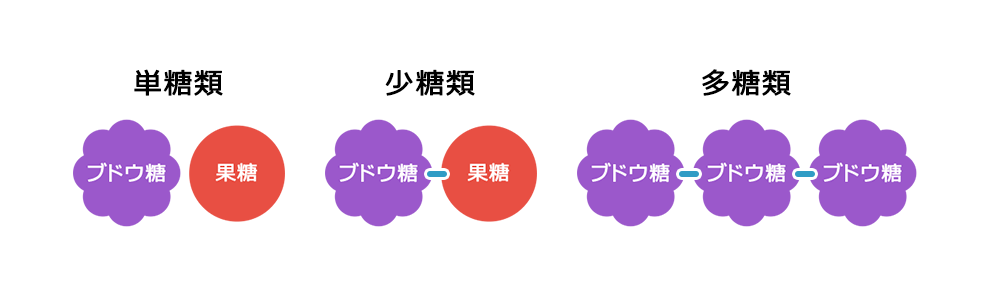

糖質は、分子の数によって、単糖類、少糖類、多糖類に分類されます。

1gあたり約4kcalのエネルギーを産生し主に脳や筋肉など、通常はぶどう糖(グルコース)しかエネルギー源として利用できない組織にぶどう糖を供給します。脂質と比較して消化吸収にかかる時間が短いので、すぐにエネルギーとなります。不足すると、エネルギー不足によって疲れやすくなる、集中力がなくなるといった状態になります。エネルギー源となる糖質、脂質が不足すると、身体は不足分を補うために、筋肉を分解してたんぱく質をエネルギー源として利用します。

すぐにエネルギーとして使われなかった糖質は、インスリンの働きによって肝臓、筋肉に取り込まれ、グリコーゲンとして蓄えられますが、その量には限りがあるため、余った糖質は中性脂肪として蓄えられます。これは人類の長い歴史において飢餓に備えた仕組みですが、摂りすぎが続くと、肥満や生活習慣病の原因となります。糖質を効率よくエネルギーに変えるにはビタミンB群が必要であり、余分な糖を蓄えないためにも一緒に摂ることが大事です。

食物繊維

食物繊維は、人の消化酵素で消化できない栄養素で、水に溶けない不溶性食物繊維と水に溶ける水溶性食物繊維に分類することができます。小腸で消化吸収されずに大腸まで到達し、大腸の環境を整える腸内細菌のエサとなり、菌を増やします。

便秘予防などの整腸効果だけではなく、血糖値上昇の抑制、血中コレステロール濃度の低下など、多くの生理機能が明らかになっています。

脂質

脂質は、1gあたり約9kcalのエネルギーを産生し、炭水化物やたんぱく質よりも多いエネルギーを産み出すことができるため、身体は優先的に、脂質をエネルギーとして蓄えると考えられています。

神経組織、細胞膜、ホルモンなどを作るのに欠かせない栄養素であり、脂溶性ビタミン(A、D、E、K)の吸収を助ける働きもあります。

主に小腸で消化され、種類によっていろいろな代謝経路を経て、効率の良いエネルギー源として利用されるほか様々な働きをします。

余った脂質は、中性脂肪として蓄えられますが、過剰な摂取は、肥満や生活習慣病の原因となります。

脂質が多く含まれる食品は、肉類・魚類の脂身、食用油脂(サラダ油、オリーブ油、ごま油など)、バターなどです。

カラダをつくる栄養素:たんぱく質・ミネラル

たんぱく質

たんぱく質は、炭水化物、脂質と同じく、エネルギー産生栄養素に含まれます。

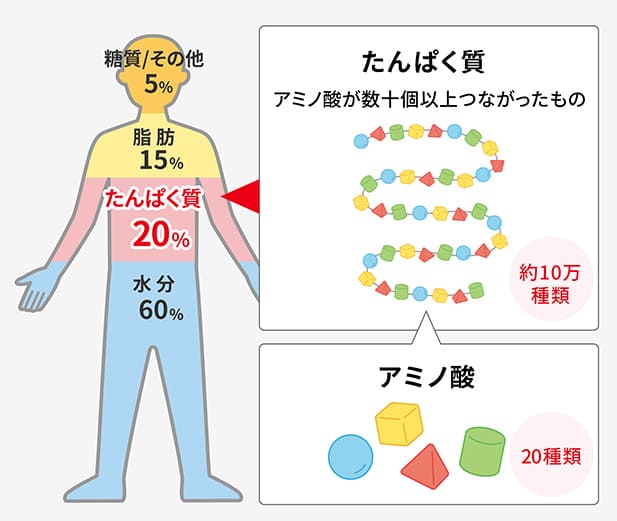

20種類のアミノ酸が結合した化合物で、アミノ酸の数、種類、結合の順番によって、約10万種類のたんぱく質になります。

体内で消化によりアミノ酸に分解され、筋肉や臓器、皮膚などの身体を構成する材料になったり、身体を調整するホルモン、酵素などの材料になったりします。また、神経伝達物質のもとにもなります。

不足すると、筋肉量の低下、免疫力の低下や、疲れやすい、集中力が落ちる、などの状態になります。

たんぱく質を構成するアミノ酸は20種類ですが、そのうち、体内で作ることができず、食べ物からとらなければならない9種類のアミノ酸を「必須アミノ酸」、体内で作ることができるアミノ酸を「非必須アミノ酸」と呼んでいます。

| 必須アミノ酸(9種類) | 非必須アミノ酸(11種類) |

|---|---|

| イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、トレオニン(スレオニン)、トリプトファン、バリン、ヒスチジン | チロシン、システイン、アスパラギン酸、アスパラギン、セリン、グルタミン酸、グルタミン、プロリン、グリシン、アラニン、アルギニン |

ミネラル

ミネラルは無機質とも呼ばれ、身体を構成する主要な4元素(酸素・炭素・水素・窒素)以外のものの総称です。骨や血液などの身体を作る材料であり、水分調整や、神経・筋肉の興奮性を調整するなど、身体のあらゆる機能を調整する役割もあるため、生きていく上で重要な栄養素です。

ミネラルも体内で作ることができないため、食べ物から摂る必要があります。不足した場合は様々な不調があらわれますが、摂りすぎた場合も過剰症や中毒を起こすものがあります。

身体をつくるもとになるミネラル

身体をつくるもとになる代表的なミネラルには、カルシウム、鉄などがあります。ここではこの2つの栄養素についてご紹介します。

カルシウム

カルシウムは身体に最も多く含まれるミネラルで、骨や歯の材料になります。体内ではほとんどが骨や歯に蓄えられていますが、ごく一部はカルシウムイオンとして、血液や筋肉、神経内にあり、血管や筋肉の収縮調整、神経の伝達、ホルモン分泌のために使われています。したがって、身体をつくるものになるとともに、調子を整えてくれる働きもあります。

不足すると骨が十分に成長せず、骨粗鬆症の原因になります。カルシウムが十分であってもビタミンDが不足するとカルシウムの吸収が悪くなるため、骨の成長のためには、どちらも一緒に摂る ことが重要です。

鉄

鉄は、血液中の赤血球のヘモグロビン※2に多く存在する栄養素です。体内では多くが赤血球や筋肉のミオグロビン※3に存在し、残りは肝臓や骨髄、筋肉に貯蔵鉄としてストックされています。

※2:ヘモグロビン:鉄とたんぱく質が結びついたもので、酸素を運ぶ働きがある。

※3:ミオグロビン:たんぱく質の一種で、筋肉の酸素を蓄えておく働きがある。

鉄が不足すると、鉄欠乏性貧血になり、集中力の低下、頭痛、食欲不振、筋力低下や疲れやすいなどの状態になります。

鉄には動物性食品に含まれるヘム鉄と、植物性食品に含まれる非ヘム鉄があり、ヘム鉄の方が吸収がよいと言われていますが、動物性食品ばかりとっていると、同時に脂質の摂取が高くなるため、バランスよく摂ることが大切です。またビタミンCを一緒に摂ると吸収しやすくなります。

カラダの調子を整える栄養素:ビタミン・ミネラル

ビタミン

ビタミンは、身体の機能を正常に保つために必要な栄養素で、体内ではほとんど合成することができないため、食べ物から摂る必要があります。

ビタミンは水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンに分類することができます。

水溶性ビタミン

水溶性ビタミンは、血液などの体液に溶け込んでいるビタミンです。ビタミンB群(B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、ビタミンCがこれに当たり、体内の様々な代謝に関わっています。

脂溶性ビタミン

脂溶性ビタミンは、水に溶けない性質で主に脂肪や肝臓に蓄えられています。ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKがこれにあたり、身体の機能を正常に保つ働きがあります が、摂り過ぎると過剰症を起こすことがあります。

脂溶性ビタミンを多く含む食品は、緑黄色野菜、うなぎ、さけ、いわし、ナッツ、ごま、大豆製品、きのこなどです。

身体の調子を整えるミネラル

身体の調子を整えるミネラルは様々な種類がありますが、健康日本21(第二次)の目標項目に挙げられている「食塩摂取量の減少」に関係するナトリウム、またナトリウムの摂りすぎを調整する働きのあるカリウムについてご紹介します。

ナトリウム

ナトリウムは、体内では多くが細胞の外の体液に存在し、身体の中の水分量を調整しています。また、筋肉の収縮や、神経の情報伝達、栄養素の吸収・輸送などにも関与しています。食べ物からは、主に食塩(塩化ナトリウム)として摂取され、通常の食事で足りなくなることはなく、とりすぎに注意する必要があります。

高血圧予防の観点から、1日あたりの食塩の摂取量目標として、健康日本21(第二次)では8g未満、日本人の食事摂取基準(2020年版)では18歳以上で男性7.5g未満、女性6.5g未満と設定されています。しかし実際は摂取量は超過傾向にあり、20歳以上の食塩摂取量の平均値は10.1gとなっています。(2020年実施「国民栄養・健康調査」より)

食塩を単純に減らすと、食事がおいしくなくなるイメージがありますが、味の素グループでは、おいしい減塩の促進に取り組んでおり、減塩商品のご提案や、レシピのご紹介をしております。

カリウム

カリウムは、体内では多くが細胞内に存在し、ナトリウムと同じく、身体の中の水分量や、神経の興奮、筋肉の調整などに関わっています。ナトリウムを身体の外に出しやすくする作用があるため、食塩の摂りすぎを調整するのに役立ちます。

カリウムはあらゆる細胞の中に存在することから広く食品に含まれます。

まとめ

五大栄養素は生きていく上で、重要な栄養素です。それぞれの栄養素は身体にとって重要な働きを持ち、栄養素によって多く含まれる食品が異なります。バランスのとれた食生活を送るために難しく考えるのではなく、ひとつの食品に偏らず、たくさんの種類の食品を食べることから始めてみましょう。

※参考文献

- 1栄養素と食事バランスガイドとの関係(農林水産省)

- 2炭水化物 / 糖質 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

- 302_各論_1-4_炭水化物_cs6_0116.indd (厚生労働省)

- 4食物繊維 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

- 5食物繊維の必要性と健康 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

- 6untitled(厚生労働省)

- 7脂肪 / 脂質 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

- 8たんぱく質 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

- 900_1_表紙_cs6_1220.indd (厚生労働省)

- 10アミノ酸 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

- 11ミネラル | e-ヘルスネット(厚生労働省)

- 12カルシウム | e-ヘルスネット(厚生労働省)

- 1302_各論_1-7_ミネラル_1_cs6_0116.indd(厚生労働省)

- 14厚生労働省eJIM | カルシウム | サプリメント・ビタミン・ミネラル | 医療関係者の方へ | 「統合医療」情報発信サイト (厚生労働省)

- 15鉄 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

- 1602_各論_1-7_ミネラル_2_cs6_0114.indd(厚生労働省)

- 17ナトリウム | e-ヘルスネット(厚生労働省)(厚生労働省)

- 18ナトリウムの働きと1日の摂取量 | 健康長寿ネット (公益財団法人長寿科学振興財団)

- 19kenkounippon21_01.pdf (厚生労働省)

- 20000687163.pdf(厚生労働省)

- 21カリウム | e-ヘルスネット(厚生労働省)