人権

Ⅰ. 考え方・方針・体制

1. 基本方針

味の素グループは、ASV(Ajinomoto Group Creating Shared Value)を通じたサステナブルな成長を実現し、SDGs等の環境・社会・ガバナンスに関する国際的なコンセンサス達成のためにイニシアティブを発揮していくにあたって、全ての事業活動が人権尊重を前提に成り立っているものであることを認識しています。「世界人権宣言」「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言とそのフォローアップ」「国連グローバル・コンパクト」を含めた国際的な人権基準を支持するとともに、味の素グループポリシーの一つとして「人権尊重に関するグループポリシー」を定めています。本ポリシーは、「国連ビジネスと人権に関する指導原則(以下、UNGPs)」に基づき、グローバルに事業を展開する企業グループとして、味の素グループ各社およびその役職員が国際的に認められた人権を尊重し、活動を行う国の国際的人権義務、ならびに関連する法令の順守を徹底すべく定めるものです。また、味の素グループのビジネスパートナーおよびそのほかの関係者(上流サプライヤーを含む)に対し、本ポリシーを支持し、人権の尊重に努めていただくよう働きかけ、協働して人権尊重を推進します。

「人権尊重に関するグループポリシー」を含む味の素グループポリシーは取締役会・経営会議における承認を経て代表執行役社長により署名されています。

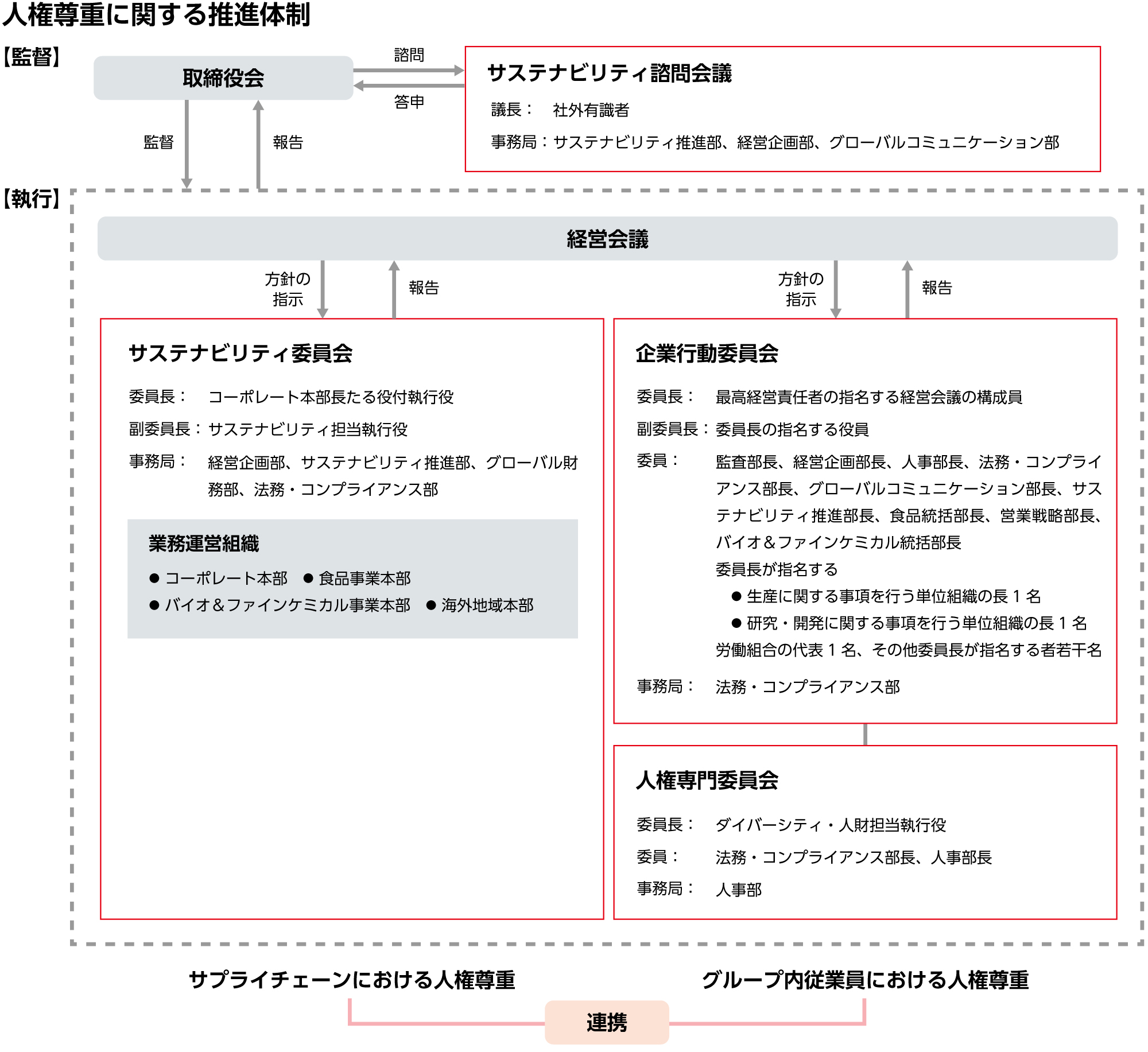

2. 推進体制

味の素グループは、サプライチェーンにおける人権尊重を含めたESG・サステナビリティに関する取り組みを、取締役会の監督のもと、経営会議の下部機構であるサステナビリティ委員会を中心に推進しています。サプライチェーンにおける人権尊重の取り組みに関するロードマップ策定、事業計画へのサステナビリティ視点での提言と支援をサステナビリティ委員会およびサステナビリティ推進部で行い、経営会議および取締役会に報告します。また、味の素グループ内従業員の人権課題については企業行動委員会およびその下部機関である人権専門委員会を中心に取り組みを推進しています。取締役会・経営会議、サステナビリティ諮問会議・委員会では、人権テーマに関する議論を適宜行っています。

人権テーマに関する議論

サプライチェーンにおける人権尊重

| 実施日 | 会議体 | 議題 |

|---|---|---|

| 2023年2月2日 | サステナビリティ委員会 |

|

| 2023年4月27日 | サステナビリティ委員会 | インドネシア/ベトナム人権影響評価結果 |

| 2023年9月25日 | 経営会議 | サステナビリティ情報開示(CSRD)に関する勉強会 ※人権視点含む |

| 2023年10月5日 | サステナビリティ委員会 |

|

| 2024年2月15日 | サステナビリティ委員会 |

|

| 2025年2月13日 | サステナビリティ委員会 |

|

従業員における人権尊重

| 実施日 | 会議体 | 議題 |

|---|---|---|

| 2023年4月12日 | 企業行動委員会 |

|

| 2023年10月11日 | 企業行動委員会 |

|

| 2024年4月10日 | 企業行動委員会 |

|

| 2024年10月10日 | 企業行動委員会 |

|

| 2025年4月17日 | 企業行動委員会 |

|

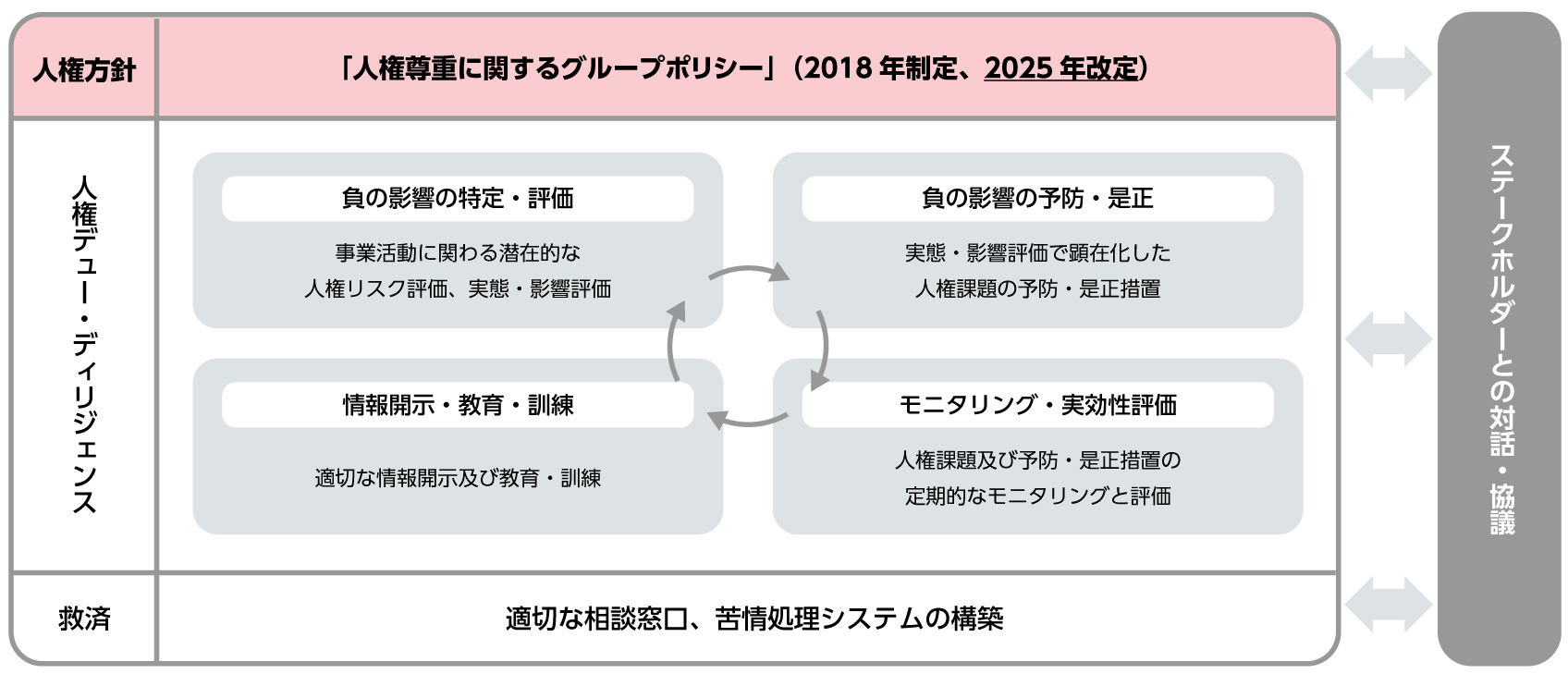

Ⅱ. 人権デュー・ディリジェンス

1. 味の素グループにおける人権デュー・ディリジェンス

味の素グループは、UNGPsや人権尊重に関するグループポリシー等に基づき、人権に関する専門家である第三者機関※をはじめとする各ステークホルダーと対話・協議を行いながら、味の素グループのビジネスに関わるバリューチェーン全体における全てのステークホルダー(全従業員、取引先、ビジネスパートナー、地域社会の人々、お客様等)の人権尊重の実践に取り組んでいます。

※ 経済人コー円卓会議日本委員会(CRT)、一般社団法人ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン(ASSC)

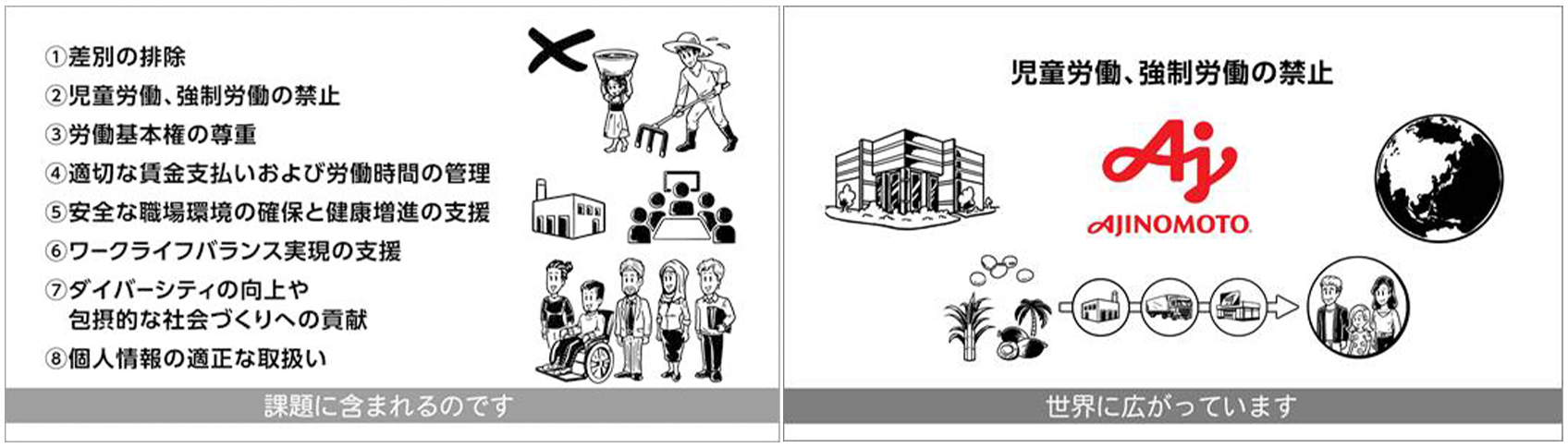

2. 基本的な考え方

味の素グループではUNGPsに基づくバリューチェーン全体にわたるマネジメント体制を構築するにあたり、ライツホルダーとの対話を最も大切にしています。グループ内のヒアリングに基づきバリューチェーン全体の人権に関する重点課題として下記の8項目を定めています。これに基づき、特に人権リスクの高い対象として「サプライチェーン上流における人権侵害リスク」と「移住労働者における強制労働リスク」を抽出し、主にこれらを対象とした人権デュー・ディリジェンスを展開しています。人権に関する重点課題は定期的に見直しを行っており、2025年度はグループ内での関係部門によるワークショップを実施し見直しを進める予定です。

味の素グループ 人権に関する重点課題

※「人権尊重に関するグループポリシー」より抜粋

-

差別の排除

味の素グループは、人種、民族、国籍、宗教、信条、出身地、性別、年齢、障がいの有無、性的指向・性自認等の理由による差別を行わず、ハラスメント等個人の尊厳を傷つける行為を行いません。 - 児童労働、強制労働の禁止

味の素グループは、児童労働、強制労働、奴隷労働、および人身売買による労働を一切認めません。 - 労働基本権の尊重

味の素グループは、結社の自由、ならびに労働者の団結権および団体交渉権をはじめとする労働基本権を尊重します。 - 適切な賃金支払いおよび労働時間の管理

味の素グループは、賃金支払いや労働時間の管理を適切に行います。 - 安全な職場環境の確保と健康増進の支援

味の素グループは、安全かつ衛生的で快適な職場環境を確保し、世界で働く一人ひとりの健康づくりの支援に努めます。 - ワークライフバランス実現の支援

味の素グループは、世界で働く一人ひとりのワークライフバランスの重要性を理解し、その実現の支援に努めます。 -

ダイバーシティの向上や包摂的な社会づくりへの貢献

味の素グループは、世界で働く一人ひとりが、人種・国籍・性別などを問わず成長して活躍できるよう、人財の属性や価値観の多様性を尊重し、ダイバーシティの向上に努めます。また、障がい者、外国人労働者や先住民族等、社会からの疎外や人権侵害を受けやすい脆弱な人々の人権や性的指向・性自認を尊重し、それらの人々の自立支援や救済、協議等に取り組みます。 - 個人情報の適正な取扱い

味の素グループは、個人情報の保護に関する法律および関係する法令を順守し、個人情報の適正な取り扱いに努めます。

味の素グループの人権デュー・ディリジェンスプロセス

これまでの歩み

| 年度 | 味の素グループの取り組み |

|---|---|

| 2023 |

|

| 2024 |

|

| 2025 |

|

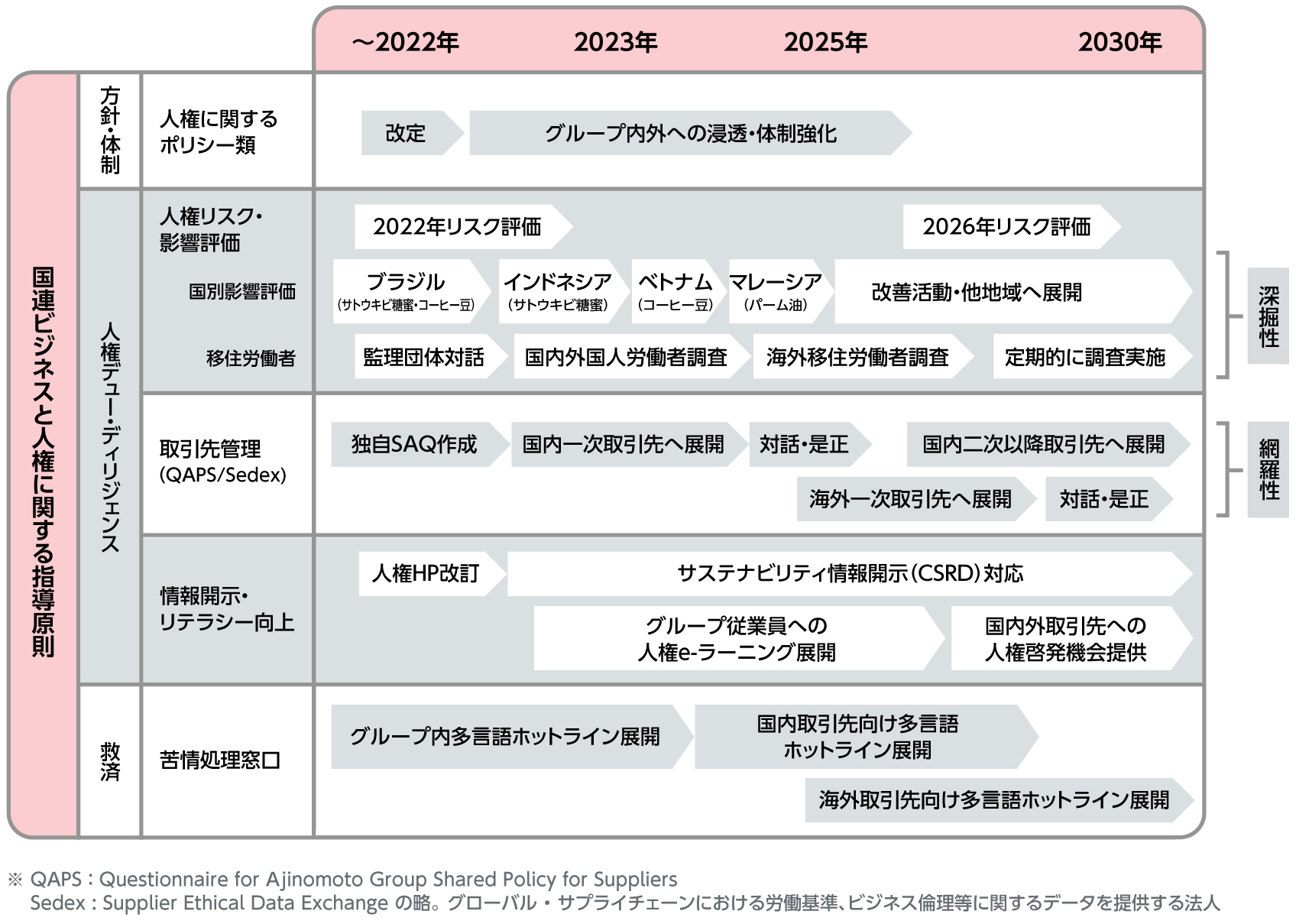

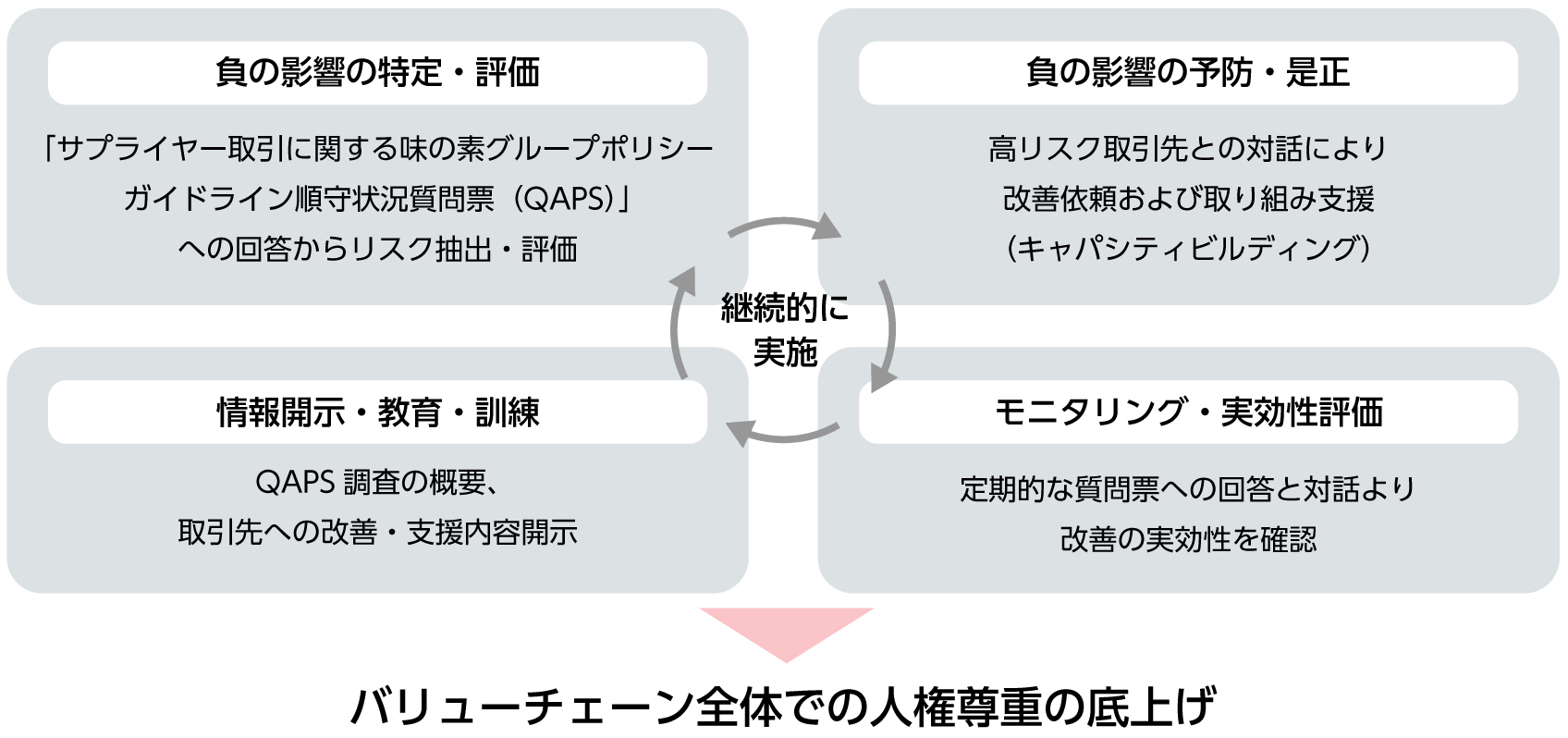

3. 負の影響の特定・評価

サプライチェーン上流の人権について、以下の「深掘性」「網羅性」の二軸を中心とした取り組みを進めています。主に「深掘性」におけるライツホルダーとの直接対話を中心に取り組み、「網羅性」は「深掘性」の取り組みを補完し、そこで拾いきれないリスクを網羅的に抽出・把握することを目的としています。これらの取り組みによりバリューチェーンにおける人権リスクを最小化していきます。

-

深掘性:

主要原材料の調達国や当該産業における潜在的な人権リスクを定期的に調査・抽出し(国別人権リスク評価)、特にリスクの高い現場については訪問およびステークホルダー(取引先企業従業員・地域住民などのライツホルダー、NPO等)との直接対話を通して人権課題の抽出、予防・改善に向けた取り組みを進めます(人権影響評価対話)。 -

網羅性:

サプライヤーをはじめとする取引先各社との連携強化は不可欠であり、「サプライヤー取引に関するグループポリシーガイドライン」に基づいた独自の質問票を活用し人権リスクの抽出を行い、対話を通して改善を支援します。

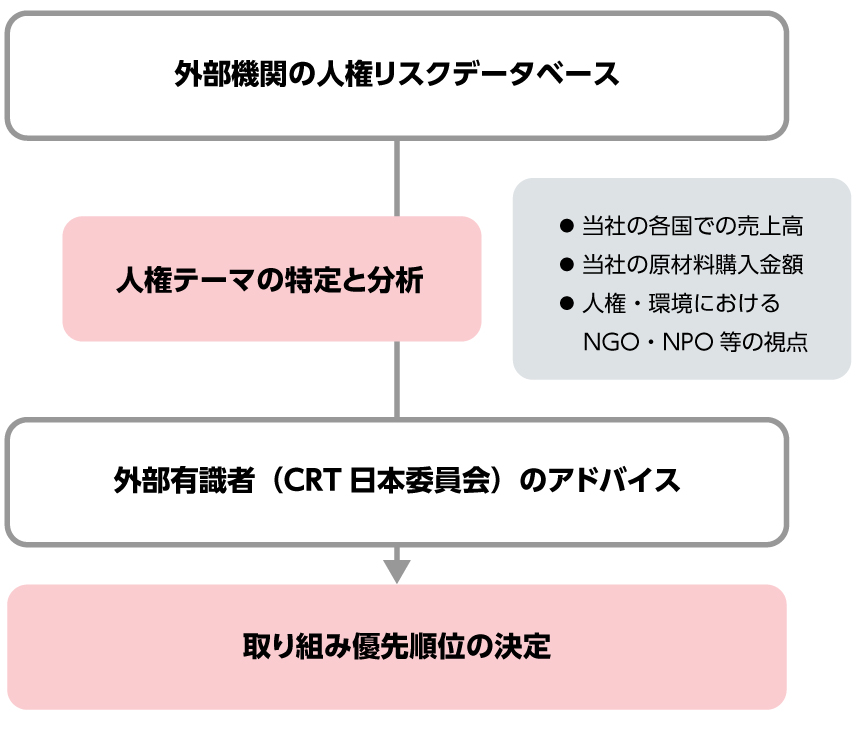

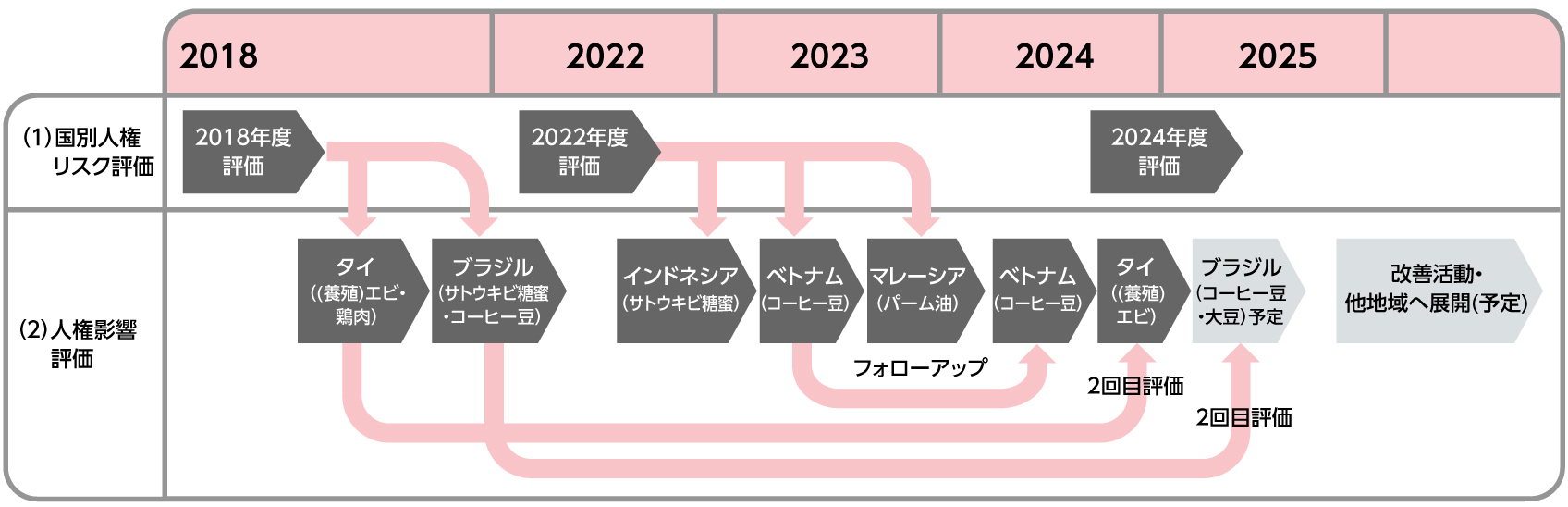

(1)国別人権リスク評価

味の素グループでは4年ごと(2018年、2022年)に国別人権リスク評価を実施していますが、事業環境やグローバルな人権課題の移り変わりを考慮し、2024年に追加評価を実施しました。2024年の評価では外部の人権専門家(CRT 日本委員会)と協働し、外部機関の人権リスクデータをベースに味の素グループ原材料購入額および売上高等を考慮し、味の素グループの食品事業展開国における顕著な人権課題を分析すると共に、重点地域として高リスク国を特定しました。

その結果、重要な原料別に下表に示す顕著な人権課題が特定されました。この中でも、デスクトップ調査では遠隔地の実態把握には限界があることから、特にリスクの高い国・地域については現地を実際に訪問し関係者との直接対話から人権への負の影響を特定・評価すること(=人権影響評価)が望ましいと味の素グループは考えます。そこで下記表からさらに当該国の潜在的な人権リスクの高さ、サプライチェーンの広がり等を考慮し、人権影響評価実施の優先国として、インド(エビ)、タイ(サトウキビ、パーム油、エビ、キャッサバ)を抽出しました。今後、これらの国を対象に優先的に取り組みを進めてまいります。

2024年国別人権リスク評価結果(概要)

| 対象原料※1 | ①コーヒー | ②大豆 | ③サトウキビ | ④パーム油 | ⑤エビ | ⑥キャッサバ | ⑦ビート | ⑧トウモロコシ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 顕著な人権課題※2 | 児童労働、現代奴隷、土地の権利、労働安全衛生、適正賃金 | |||||||

| 対象国 |

|

|

|

|

|

|

|

|

※1

評価対象とした原料:前回(2022年度)評価にて対象とした5原料に加え、3原料(キャッサバ、ビート、トウモロコシ)を対象に設定した

※2

評価対象とした人権課題:味の素グループの事業内容およびサプライチェーンに鑑みて、外部ステークホルダーとの協議の上で下記10項目に対する負の影響が顕著である可能性が考えられたため、これらを対象に設定した;児童労働、適正賃金、適正な労働時間、差別、結社の自由、現代奴隷、労働安全衛生、土地の権利、先住民族の権利、プライバシーの権利

(2)人権影響評価(ライツホルダーとの直接対話)

国別人権リスク評価の結果をもとに、高リスクが抽出された国・地域への現場訪問を行い、事業に関わるステークホルダー(取引先企業従業員・地域住民等のライツホルダー、NPO 等)との直接対話を通して人権への影響・課題を把握する取り組みを進めています。

-

インドネシア(サトウキビ糖蜜サプライチェーン)における人権影響評価(2023年2月)

外部の人権専門家と味の素グループのサステナビリティおよび調達担当者が現地を訪問し、味の素グループのサトウキビ糖蜜サプライチェーンに関わる製造工場、トレーダー、製糖工場、農家との直接対話を行いました。- 味の素(株)およびインドネシア現地法人経営層への事前説明を実施(2022年11月~12月)

-

インドネシア サトウキビ糖蜜のサプライチェーン人権影響評価(2023年2月27~28日)

- インドネシアのスラバヤ地域におけるトレーサビリティ強化の一環として、第三者機関であるCRT日本委員会と味の素グループのサステナビリティおよび調達担当者が現地を訪問。

- 味の素グループにおけるサトウキビ糖蜜のサプライチェーンに沿った形で、味の素グループ製造工場、トレーダー、製糖工場、農家へ訪問し、直接対話を実施。

-

CRT日本委員会からの報告(2023年3月10日)

- インドネシアにおけるサトウキビ糖蜜のサプライチェーン人権影響評価報告書案をCRT日本委員会が作成。

-

味の素グループ内での情報共有(2023年4月)

- 評価結果をインドネシア現地法人へフィードバック。

- 今後の具体的な活動方針を検討開始。

重篤な人権課題は見当たらなかったものの、適正な労働時間管理、救済メカニズム、強制労働・労働安全衛生等に関し今後も注視していきます。

-

ベトナム(コーヒー豆農園)における人権影響評価(2023年4月)

コーヒー豆産業について現地サプライチェーンをたどり、農家や輸出業者および現地のコーヒー関連企業との対話、インタビュー調査を実施しました。

〈結果概要〉

今回の調査範囲において強制労働や児童労働など深刻な人権侵害は見当たりませんでした。

一方、コーヒー豆収穫期における短期雇用労働者との契約方法や、輸出業者における労働安全衛生管理方法などについて改善すべき点が見つかりました。(対応検討中)

〈フォローアップ〉

上記の評価を受けて、2023年6月に現地に渡航し、サプライチェーン上の関係者と人権課題に関する対話を行いました。今後も継続的な対話を行い、信頼できる良きパートナー作りを通じた人権リスクの軽減に取り組みます。

〈フォローアップ〉

上記の評価を受けて、2024年9月に現地に渡航し、農家の皆さんに向けて人権レクチャーを行いました。また、取引先である輸出業者を再度訪問し、人権課題に関する対話を行っています。今後も継続的な対話を行い、信頼できる良きパートナー作りを通じた人権リスクの軽減に取り組みます。

-

マレーシア(パーム油)における人権影響評価(2024年1月)

現地でパーム油精製会社やパーム椰子農家、外国人労働者および認証機関等との対話、インタビュー調査を実施しました。

※直接的、間接的取引の有無に関わらず、マレーシアにおけるパーム油サプライチェーンを点検

〈結果概要〉

今回の調査範囲において強制労働や児童労働など深刻な人権侵害は見当たりませんでしたが、継続的な調査を行ってまいります。マレーシアには政府が義務化を推進する認証制度であるMalaysian Sustainable Palm Oil (MSPO)が存在しますが、農家や農家組合、認証制度を運営するマレーシアパームオイル認証評議会(MPOCC)等との対話を経て、この認証が小農家およびマレーシアのパーム油産業に関わるステークホルダーの対応力を加味し、現場の状態に則した全体的な底上げを行う目的で努力、継続的に改善していることを理解しました。

-

タイ(養殖エビ)における人権影響評価(2024年11月)※2019年に続き2回目

外部の人権NGO※1と共に養殖エビの現地サプライチェーンをたどり、養殖池や加工業者および人権関連団体との対話、インタビュー調査を実施しました。

※1 ASSC(The Global Alliance for Sustainable Supply Chain)

〈結果概要〉

今回の調査範囲において強制労働や児童労働など深刻かつ実際の人権への負の影響は見当たりませんでしたが、対話を行った人権関連団体によるとタイにおける深刻な人権課題(特に外国人労働者の諸権利に対する負の影響)は潜在的には存在するものと考えられます。養殖池や工場で対話を行った労働者のほとんどが(周辺国からの)外国人労働者であり、今回特定された潜在的な負の影響について、予防策を検討してまいります。

-

ブラジル(コーヒー豆)における人権影響評価(2025年2月) ※2019年に続き2回目

外部の人権NGO※1と共に、産地の農家から日本や他国へコーヒー豆が出荷されるまでのサプライチェーンを辿り、労働環境や労働条件、労働安全衛生、森林破壊などについて、経営者や労働者との対話とインタビュー調査を行いました。また、現地機関(産業団体、認証団体、地区農業組合、NGO)との情報交換、意見交換を実施しました。

※1 ASSC(The Global Alliance for Sustainable Supply Chain)

〈結果概要〉

今回の調査範囲において強制労働や児童労働など深刻かつ実際の人権への負の影響は見当たりませんでしたが、労働安全衛生面や繁忙期における短期労働者の雇用方法、労働条件、住環境などの面で課題が散見され、収穫期に改めて訪問し、現地確認をおこなう必要性が確認されました。

-

ブラジル(大豆)における人権影響評価(2025年2月)

外部の人権NGO※1と共に大豆の現地サプライチェーンをたどり、農家や運搬施設、輸出業者などステークホルダーとの対話、インタビュー調査を実施しました。

※1 ASSC(The Global Alliance for Sustainable Supply Chain) Chain)

〈結果概要〉

今回の調査範囲において、その多くは機械化が進み、手作業による労働安全衛生面などのリスクが軽減されており、また、現地企業(輸出業者など)による独自のサステナビリティ活動を通じた様々な人権リスク軽減取組みが確認されました。

一方、トラックドライバーの労働安全衛生、先住民などの土地権利、短期労働者の雇用方法など、ブラジル特有の課題が依然残っており、サプライチェーンの透明性向上や人権に関する相互理解醸成などに向けた日本サイドからの働きかけの重要性が確認されました

4. 負の影響の予防・是正/モニタリング・実効性評価

(1)サプライヤー・取引先との取り組み

味の素グループでは、企業の社会的責任を果たし持続可能な社会への貢献を実現するために必要な取引先への期待事項を7項目にまとめ、「サプライヤー取引に関するグループポリシー」として定めています。また、これに基づく「サプライヤー取引に関するグループポリシーガイドライン」では取引先に実践いただきたい具体的なアクションをより具体的に、下記2種類の項目に分けて明示しています。

- 【必須】:必ず取り組んでいただきたい項目

- 【発展】:さらなる取り組みを推奨する項目

これらを通じて、味の素グループと取引関係にあるすべての企業・団体の活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり、助長することを回避し、万一そのような影響が生じた場合にはこれに対処します。また、たとえそのような影響を助長していない場合であっても、取引関係によって味の素グループの事業、製品、またはサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減するように努めます。主要原材料サプライヤーには定期的(年2回)に取引先説明会を実施し、適宜味の素グループの考え方や状況をお伝えし、意見交換を行っています。

「サプライヤー取引に関するグループポリシーガイドライン」順守状況調査

「網羅性」の取り組みとして、味の素グループでは2030年に向けてバリューチェーンにおける全ての取引先における人権への負の影響をモニタリングし、予防・是正につなげていくことを目指しています。この取り組みを通して「深掘性」の取り組みを補完し、そこで拾いきれないリスクを網羅的に抽出・把握することでバリューチェーンにおける人権リスクを最小化していきます。

取引先の全体像を把握するために2018年よりSedex※1への加入/運用を開始、さらに2022年にUNGPsに基づいた取引先への取り組み強化策の一環として「サプライヤー取引に関するグループポリシーガイドライン」に基づいた独自の質問票「サプライヤー取引に関するグループポリシーガイドライン」順守状況質問票(QAPS※2)を作成しました。これらを用いて、定期的に取引先におけるガバナンス・人権(強制労働、児童労働など)・労働安全衛生等のリスクを把握・抽出し、リスクの高い取引先とは対話を通じて人権課題の予防および改善に向けた支援を行います。これらのプロセスを通じて、サプライチェーンにおける人権課題の予防と是正のモニタリング・実効性評価を継続的に実施することを目指します。

※1 Sedex:Supplier Ethical Data Exchange の略。グローバル・サプライチェーンにおける労働基準、ビジネス倫理等に関するデータを提供する法人。

※2

QAPS:Questionnaire for Ajinomoto Group Shared Policy for Suppliers

「サプライヤー取引に関するグループポリシーガイドライン」順守状況質問票(QAPS)について

「サプライヤー取引に関するグループポリシーガイドライン」に基づく取引先への要求事項に基づき、具体的な実践の有無をアンケート形式で調査する評価表です。全86項目からなり、ILOなどのグローバル基準等で求められる人権デュー・ディリジェンスへの取り組みを網羅しています。回答内容に基づき、取引先への要求事項の実施状況を総合的に5段階で評価します。

取引先にはこの調査に回答することで自社の人権リスクについて把握いただき、是正・改善に向けた検討を促すことも目的としています。高リスクが抽出された取引先には味の素グループから対話を通じて人権課題の予防および改善に向けた支援を行います。

| 大項目 | 中項目 |

|---|---|

| Ⅰ. 法令社会規範の順守 | 汚職・賄賂などの禁止、優越的地位の濫用禁止、不適切な利益供与および受領の禁止、競争制限的行為の禁止、知的財産の尊重、情報公開、適切な輸出入管理、反社会的勢力との関係根絶、不正行為の防止と早期発見 |

| Ⅱ. 人権の尊重 | 人権の尊重、強制的な労働の禁止、児童労働の禁止、差別の禁止、非人道的扱い・ハラスメントの禁止、適切な賃金の支払い、労働時間の適正管理、従業員の団結権の尊重、救済へのアクセスの確保 |

| Ⅲ. 労働における安全衛生 | 職場の安全確保、施設・職場環境の管理、職場・施設の衛生 |

〈調査結果〉

取引先への「サプライヤー取引に関するグループポリシーガイドライン」順守状況調査は味の素グループの事業環境を踏まえ下記のように段階を経て展開しています。

| 調査時期 | 調査対象 | 回答を得た取引先/対象取引先 | 回収率 |

|---|---|---|---|

| 2022年 | 国内主要食品原料・包材サプライヤー | 938社/998社 | 92% |

| 2023~24年 |

(2022年調査先を除く)国内原料・包材サプライヤー、製品に関わる業務委託先※ (※製造委託、産業廃棄物委託、設備・建築委託等) |

1,219社/1,695社 | 72% |

2023~24年の調査では、約5割の取引先が必須要請項目に対して十分に対応できていることが確認できました。一方で23%の取引先がリスクが高い項目について対応に改善の余地があると考えられました。

| 2022年 | 2023~24年 | ||

|---|---|---|---|

| A | 味の素グループが「必須」と定める項目に対し全て十分に対応できている。 | 53% | 49% |

| B | 味の素グループが「必須」と定める項目に対し、一定程度対応できている。 | 5% | 7% |

| C | 味の素グループが「必須」と定める項目の一部に改善の余地がある。 | 20% | 20% |

| D | 味の素グループが「必須」と定める多くの項目に改善の余地がある。もしくは「必須」と定める項目のうち、特にリスクが高いと考える項目の一部に改善の余地がある。 | 19% | 19% |

| E | 味の素グループが「必須」と定める項目のうち、特にリスクが高いと考える項目の多くに改善の余地がある。 | 3% | 3% |

対話・改善に向けた取り組み

2022年調査にてご回答いただいたサプライヤー全社に、フィードバックとして結果概要と個社のリスク状況を示した「『サプライヤー取引に関するグループポリシーガイドライン』順守状況調査 概要報告」を送付しました。

さらに、「改善の余地あり」が抽出された取引先(全12社)を対象に個社ごとの対話を実施し、取り組み実態の確認と改善に向けた意見交換・情報の提供等を実施しました。この取り組みは取引先の皆様に持続可能な事業活動に資する「人権尊重」の概念をお伝えすること、さらに自社の強みや弱みをご認識いただき弱みを改善いただくことでサプライチェーンに関与する全てのステークホルダーの人権尊重の推進に共に取り組んでいただくことを目的としています。

| No. | 実施時期 | 所在地 | 調達品 | 対話形式 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2024年3月 | 日本 | 原料 | 訪問・対面 |

| 2 | 2024年6月 | 日本 | 原料 | オンライン |

| 3 | 2024年6月 | 日本 | 原料 | 訪問・対面 |

| 4 | 2024年7月 | 日本 | 原料 | 訪問・対面 |

| 5 | 2024年8月 | 日本 | 原料 | オンライン |

| 6 | 2024年8月 | 日本 | 原料 | オンライン |

| 7 | 2024年8月 | 日本 | 原料 | 訪問・対面 |

| 8 | 2024年9月 | 日本 | 原料 | 訪問・対面 |

| 9 | 2024年10月 | 日本 | 包材 | 訪問・対面 |

| 10 | 2024年12月 | 日本 | 包材 | 訪問・対面 |

| 11 | 2024年12月 | 日本 | 包材 | 訪問・対面 |

| 12 | 2025年2月 | 日本 | 包材 | 訪問・対面 |

| 要請事項 | 管理できている事例(好事例) | 課題・不十分な事例 | 支援・改善のご提案 | |

|---|---|---|---|---|

| 全般 |

|

|

行政が作成したガイドラインやパンフレット等のご紹介、それに基づく取り組みのご提案 | |

| Ⅰ 法令遵守 |

|

|

従業員の法令順守意識を高めるためにも、社内方針・ルール等への記載および従業員教育の実施を推奨 | |

| Ⅱ 人権の尊重 | 方針策定 |

|

|

|

| 人権デュー・ディリジェンス |

|

|

|

|

| 救済 |

|

|

|

|

| Ⅲ 安全衛生 |

|

|

|

|

| 取引先コメント、リアクション | ||||

|

||||

今後に向けて

今後は2023~24年調査にて回答いただいた取引先についてもリスク状況に応じた対話・改善支援の働きかけを展開してまいります(約30社~予定)。また2025年以降は当該調査を海外取引先へも展開すべく、国別人権リスク評価にて抽出され人権リスクの高い国・地域を中心とした取引先への調査を計画しています。

(2)移住労働者の人権

味の素グループでは「移住労働者」を強制労働等に陥るリスクの高い、人権的に脆弱な立場と認識しています。日本国内で働く技能実習制度や特定技能の在留資格を持つ外国人労働者の受け入れに関し、味の素グループは一般社団法人ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン(ASSC)が策定した「外国人労働者の責任ある受入れに関する東京宣言2020」への賛同を表明(2020年)、さらに2021年度は、CGF社会的サステナビリティ・ワーキング・グループメンバーの一員として「外国人労働者の責任ある雇用ガイドライン」の策定に参画しました。

これに基づき、国内グループ企業で雇用している技能実習生の監理団体および特定技能外国人の登録支援団体への訪問・対話を行い、賃金の支払いや就労・生活面でのサポートが適切になされていることを確認しています。また、国内グループ企業を中心に外国人労働者の雇用現場を定期的に訪問し、労働現場や住居環境の把握・確認、さらには外国人労働者自身や受け入れに携わる現場従業員との対話を定期的に行い、人権リスクの抽出、是正に努めています。

| 時期 | 対話先 | 対話内容 |

|---|---|---|

| 2022年 | グループ内(3社6工場)で受け入れている外国人技能実習生・特定技能外国人 | 就労・生活面の実態およびサポート体制等について意見交換(就労現場や住居環境を確認) |

| 監理団体・登録支援団体(計6社) | 就労・生活面でのサポート体制について意見交換 | |

| 2023年 | 技術実習生送り出し機関(ベトナム・2社) | 日本へ実習生を送り出すまでの教育・サポート体制、費用感等についてヒアリング、意見交換 |

| 国際移住機関(IOM) | ベトナムにおける法規制の現況や日本への移民の状況について意見交換 | |

| グループ内(3社6工場)で受け入れている外国人技能実習生・特定技能外国人 | 就労・生活面の実態およびサポート体制等について意見交換(就労現場や住居環境を確認) | |

| 2024年 | 人権NPO、国際移住機関(IOM)等 | 外国人労働者の採用関連費用への対応について意見交換 |

外国人労働者との対話

外国人労働者との対話

採用関連費用への対応

外国人労働者の雇用現場への訪問・対話から、外国人労働者が母国で採用関連費用を負担してきている実態が明らかになりました。これを受けて味の素グループでは国際的な人権規範であるIHRB「ダッカ宣言」や、IOMやILOといった国際機関の規範に準拠し、募集・斡旋手数料を含む採用関連費用は労働者でなく雇用者が負担すべきであるという原則を明記した「移住労働者の採用関連手数料に関する考え方」を策定しました(2025年3月)。これに基づき、顕在化した問題については是正を進めてまいります。また、外国人労働者の雇用に関連する全てのステークホルダー(人材斡旋業者、取引先含む)に対しても同様の対応を働きかけて参ります。

5. 情報開示、教育・訓練

(1)グループ内での教育・研修

味の素グループでは役員や従業員、取引先の皆様を対象に、随時ビジネスと人権に関する研修や説明会を実施しています。

①

ハラスメント対策

国内法人では各社にハラスメント相談窓口担当者と性的マイノリティ(LGBT)相談窓口担当者を置き、相談しやすい環境を整えています。担当者には年に1回、外部講師による研修(座学+ロールプレイング)を実施することで担当者の知識のアップデートを行っています。ロールプレイングでは各社で起こりそうな事例を取り上げ、その対応について学びます。

②「ビジネスにおける人権」eラーニング動画の展開

国内および海外のグループ法人従業員を対象に、バリューチェーン全体の人権課題に関する情報提供に向けたeラーニング動画(日本語/英語)の配信を実施しています。これは味の素グループの「人権に関するグループポリシー」を軸に構成され、味の素グループが重視する人権課題の周知と従業員一人ひとりにおける「自分ごと」化を目指しています。動画は多様なバックグラウンドを持つ視聴者に配慮して字幕やナレーションを付けており、一部の海外法人においては母国語での展開も開始しています。

2024年国内グループ従業員への配信動画(抜粋)

(2)各国の人権尊重に関する法規制への対応

味の素グループはグローバルに事業を展開していくうえで、各国で定められている人権に関する法令を遵守しています。

- カリフォルニア州サプライチェーン透明法への対応について

味の素グループでは米国カリフォルニア州で施行されたカリフォルニア州サプライチェーン透明法[California Transparency in Supply Chains Act of 2010(CTSCA)]について、関連する現地法人より下記の声明を開示しています。

6. ステークホルダーとの対話

味の素グループでは、人権尊重の取り組みを広げ、意見をいただくため、定期的に人権専門家やステークホルダーとの対話、外部に向けた取り組み事例の共有・紹介を実施しています。

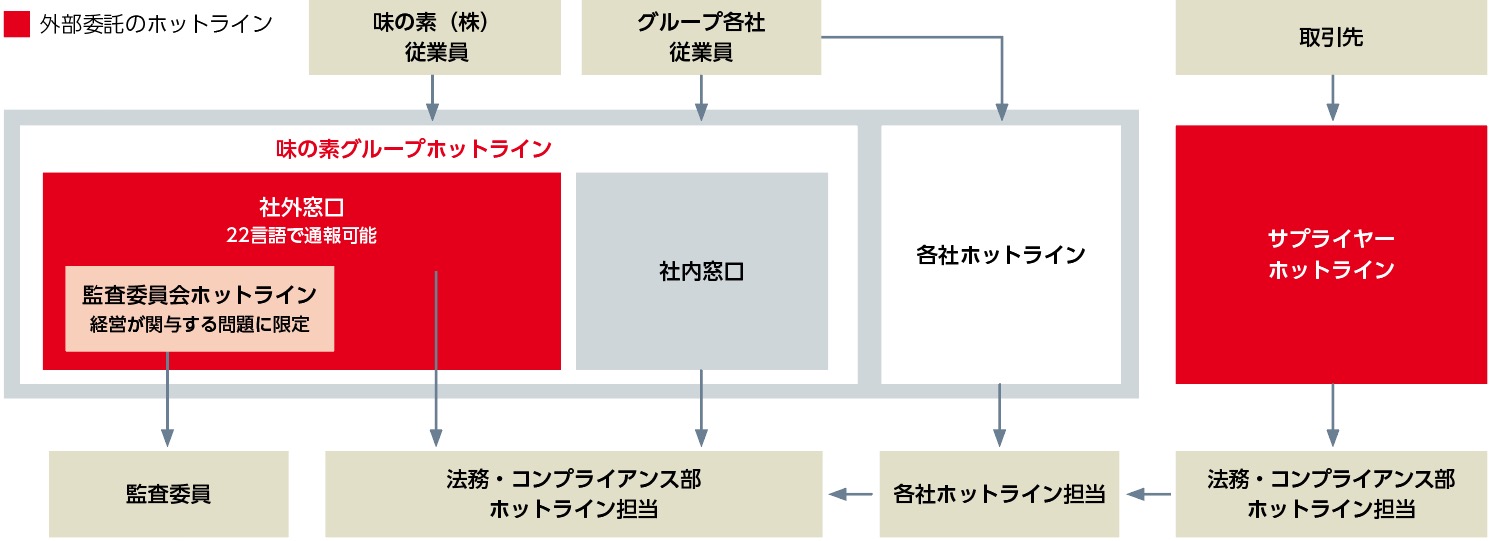

Ⅲ. 救済

1. 基本的な考え方

味の素グループでは人権の負の影響から生じた被害に対し迅速かつ適切に対処するため、グループ内外に複数の相談・通報窓口を設置しています。これらの相談・通報窓口は「内部通報に関するグループポリシー」に則って運用され、通報者のプライバシー厳守・保護を徹底しながら関係部門が連携し適切な対処・解決を行っています。

各種ホットライン窓口

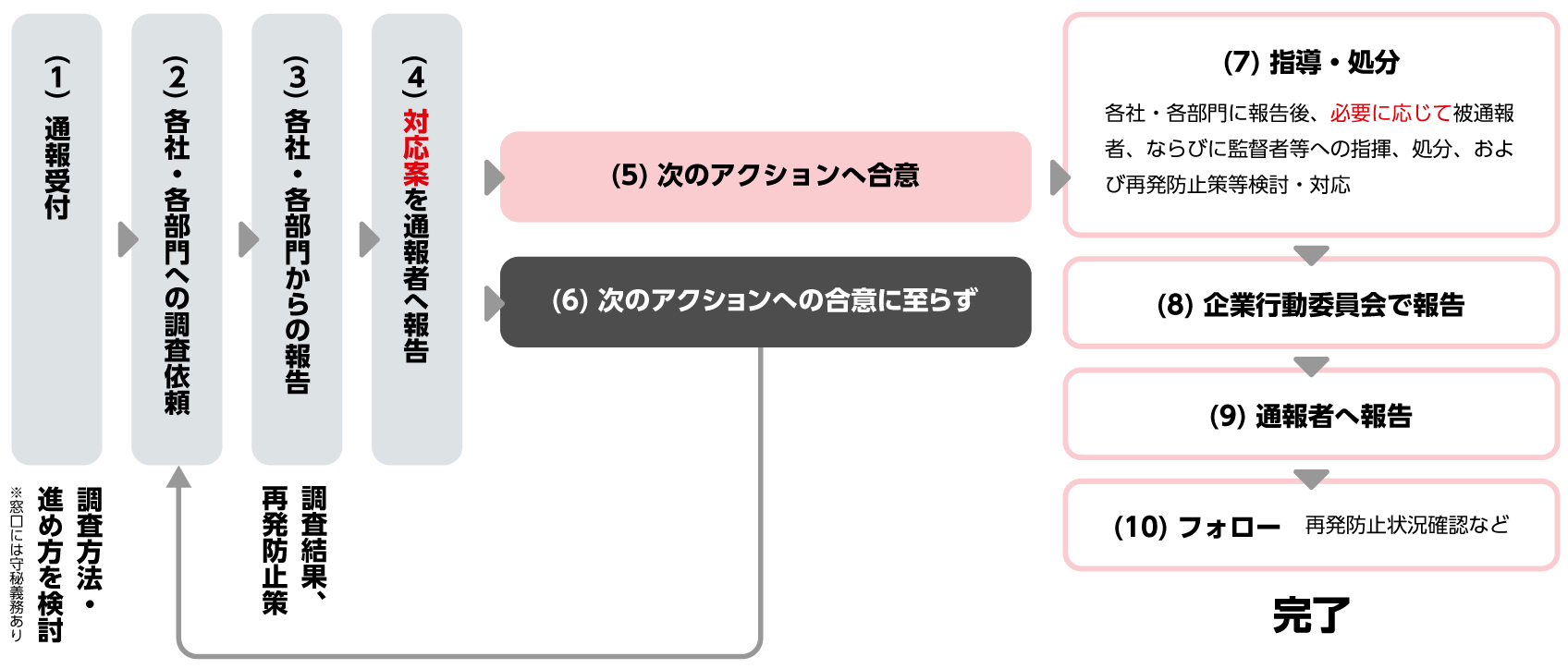

通報を受けた対応の流れ

2. 内部通報窓口

海外も含めた味の素グループの全ての従業員(正社員、パート社員、派遣社員等)は「味の素グループホットライン」に相談・通報が可能です。この窓口はグローバルに対応しており、海外に拠点を置くグループ各社の従業員が母国語で相談できるように、英語・タイ語・ベトナム語など計22言語に対応しています。「味の素グループホットライン」以外にもグループ各社が運営する各社ホットラインや「ハラスメント、性的マイノリティ(LGBT)、障がい者相談窓口」も設置しており、相談内容や状況に応じた通報先の選択が可能です。また、相談や通報は本人以外の同僚や家族の方からも可能であり、問題の芽が小さいうちに、早めの相談を推奨しています。通報者は実名/匿名を選択することができます。

ホットラインへの通報件数※

| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 日本 | 海外 | 合計 | 日本 | 海外 | 合計 | 日本 | 海外 | 合計 | |||

| 人権・ハラスメント | 45 | 50 | 36 | 5 | 41 | 38 | 19 | 57 | 52 | 41 | 93 |

| 雇用・就労 | 19 | 36 | 26 | 34 | 60 | 14 | 66 | 80 | 21 | 301 | 322 |

| 品質・環境・安全 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 14 | 20 | 9 | 22 | 31 |

| 不正 | 4 | 3 | 9 | 4 | 13 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 |

| マナー・モラル | 10 | 29 | 22 | 97 | 119 | 8 | 54 | 62 | 20 | 158 | 178 |

| 適正な業務遂行 | 8 | 45 | 19 | 2 | 21 | 16 | 5 | 21 | 30 | 12 | 42 |

| その他 | 6 | 4 | 8 | 107 | 115 | 9 | 213 | 222 | 15 | 701 | 716 |

| 合計 | 93 | 170 | 127 | 251 | 378 | 93 | 377 | 470 | 152 | 1,240 | 1,392 |

3. 取引先通報窓口

味の素グループでは、2018年度から取引先からの通報窓口として「サプライヤーホットライン」を設置し、一次サプライヤーのみならずサプライチェーン上の全ての取引先からの通報・相談を受け付けています。また「お客様相談センター」ではお客様や地域住民など、バリューチェーン上の全ての関係者からの通報・相談を受け付けています。

4.外国人労働者向け窓口

味の素グループでは、日本における技能実習や特定技能の在留資格を持つ外国人労働者の問題解決を図るため、独立行政法人国際協力機構(JICA)を中心に、企業、弁護士、NGO等の多様なステークホルダーで作る「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」(JP-MIRAI) に2020年の設立から関与し、アドバイザリー企業として参画しています。2022年度は、JP-MIRAIが開始した「外国人労働者相談・救済パイロット事業」に参画し、味の素グループの国内法人で雇用する外国人労働者に対し適切な情報提供と相談窓口を提供しています。また、外国人労働者を雇用するサプライヤー・取引先へも同サービスの導入を推奨し、サプライチェーンにおける労働・人権問題等を早期に発見する手段の一つとして活用していく考えです。

「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」(JP-MIRAI)とは

日本国内の外国人労働者の課題解決を目指し、外国人労働者の皆さんへ日本で暮らすうえで役立つ正しい情報の提供と、母国語で相談できる相談救済窓口(JP-MIRAIアシスト)を展開します。

JP-MIRAIアシストとは

日本に住む外国人労働者のための相談窓口です。ご本人やその家族の就労・生活等全般の困りごとについて電話・チャット・メールにて相談ができます。2025年2月時点で22言語に対応しており、今後さらに対応言語を追加予定です。相談内容に応じて行政機関や専門家への相談伴走も行っており、適切なサポートを提供します。

※ 詳しくはJP-MIRAIポータル参照