- HOME

- 製品情報

- 品質保証-安全・安心への取り組み

- 食の安全についてうかがいました一覧

- 農薬の役割って? 残留基準は何のため?

農薬の役割って? 農薬の残留基準値は何のためにあるの?

ニュースなどの情報から、どなたでも食品中の残留農薬に対して関心を抱くことがあるのではないでしょうか。

私たちがふだん食べている農畜産食品については、使用が許されている農薬ごとに食品中に残留してもよい最高濃度、すなわち「残留農薬基準値」が食品衛生法によって定められています。基準値を超過した農薬を含む食品は、国産・輸入を問わず流通しないようにリスク管理が行われ、食品の安全が守られています。

そこで、残留農薬等の分野で、国内外で専門家として長く活躍されてきた山田友紀子氏にお話を伺います。なぜ、農薬は必要なのか、農薬はメリットもありますがリスクもありますので、リスクをどのように管理するのか、その科学的な考え方は世界共通です。残留農薬基準値をどのように設定するのか、グローバルな視点で解説していただきます。

第1章 農薬は必要?何のために使うの?

使用は必要最小限

農薬が必要かどうかというと、食料の安定供給のためには農薬は必須と言えます。しかし、その使用には制限があります。

農薬は特定の目的のために使用するものです。病気や害虫、雑草の防除、生長調整など、いろいろな目的があります。農薬は安定的な食料供給のために必須ですが、使用は必要最小限でなければなりません。病気や害虫がないのであれば、農薬を使う必要はありません。

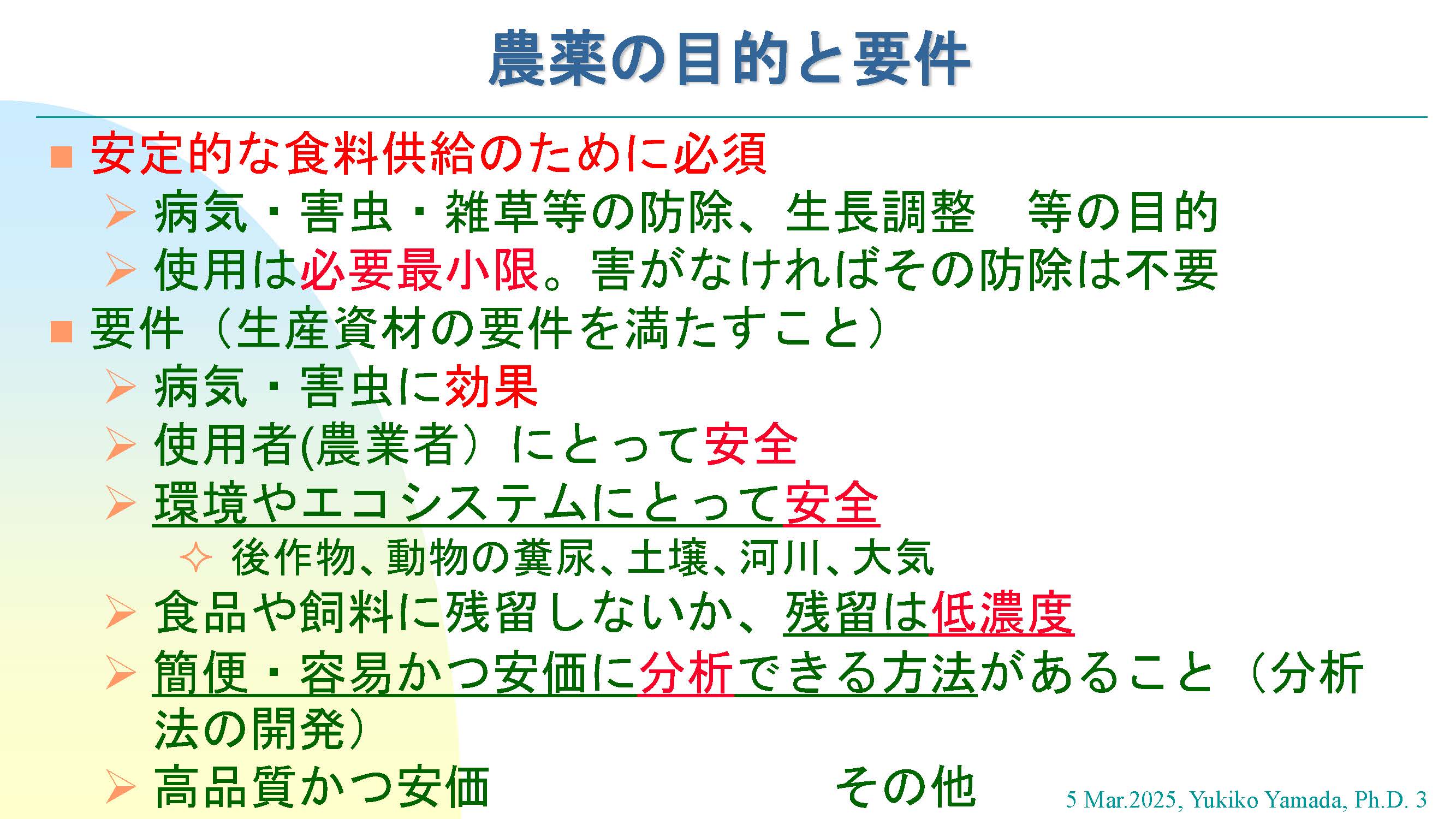

農薬の目的と要件

農薬の要件として、病気や害虫に対する効果がありますが、効果がないなら、環境を汚染するだけなので使うべきではありません。

使用者、つまり農薬をまく人や、環境にとって安全であることも必要です。食品や飼料に残留しないか、残留しても低濃度でないといけません。「飼料なんて人は食べないのになぜ?」と聞かれることがありますが、私たちは飼料を与えられた家畜の肉や乳‣卵を食べるのです。

分析法があることも重要で、分析法がなければ残留があるかどうか判断できません。また、高品質かつ安価であることも必要です。

Codex(Codex Alimentarius Commission:食品の国際規格・基準を作る政府間組織)における農薬の定義でも、「農薬は目的をもって使うもの」といっています。

日本の場合、栽培時の使用が主ですが、Codexの定義では、保存、運搬、流通、加工など、いろいろな段階をすべてカバーしています。

(Codexにおける定義については下のURLからCodex Alimentarius Commission Procedural Manual (2025年版)をダウンロードして、p.19 (MRL), p.20 (GAP), p.21 (pesticide)をご覧ください。その他、Codex委員会の構造やルール等多くの情報が含まれています。ダウンロードは無料です。)

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/publications/procedural-manual/en/

利益とリスクがある

もう一度、農薬がなぜ必要なのかというと、農薬を使わなかったら、作物が病気になったり、害虫に食われたり、雑草に負けたりして、食料供給が減少する可能性があるからです。

収穫が減る可能性があるなら農薬使用は必須であって、それは、農薬の使用の利益となります。 しかし、微生物や昆虫、植物に影響を与えるということは、その性質や量によっては人の健康にも影響を及ぼす可能性があり、これはリスクとなります。

利益があってもリスクがある。そこで、リスク管理措置が必要になります。これは世界共通です。

第2章 リスク管理措置とは

農薬の登録制度と残留農薬基準値

農薬に関するリスク管理措置には大きく二つあり、一つは政府による農薬の登録です。

登録された農薬のみを、決められた作物のみに、決められた方法のみで使用しなければなりません。自由に使ってもよいわけではありません。たとえば、大根の栽培に使っていいならお米作りにも使おうとか、そういうことはしてはいけません。農薬ラベルに書いてある作物にしか使ってはいけないし、決められた使用方法(使用回数や使用時期、希釈倍数など)のみでしか使えません。

それを守らないと、日本では農薬取締法違反になります。

この決められた使用方法を、「農薬の使用基準」といっています。世界ではGAP(Good Agricultural Practice)と呼んでいます。これは「農薬使用のためのGAP」であって、政府が決めるものです。使用基準はメーカー(農薬製造者)から提案はしますが、それを承認するかどうかは政府の責任です。

この使用基準の内容は、実際の農薬のラベルに書かれています。

使用基準は主に農業において農薬を使用する際に遵守するべきものです。家庭内で農薬と同じ成分の殺虫剤を使う場合には、このような使用の規制や制限、残留基準値はありませんが、使用する際には吸入したり触れたりしないなどの注意が必要です。

リスク管理措置のもう一つが、農薬の残留基準値です。

残留基準値の目的として、使用基準がちゃんと守られているか保証すること、同時に消費者の健康を保護することがあります。この二つの目的を達成できないといけません。

残留基準値、世界の共通概念は

さて、残留基準値とはどういうものでしょうか。まず、世界の常識をお話したいと思います。世界の共通概念として、OECD(経済協力開発機構)とCodexの勧告をお話しします。日本はどちらにも加盟しています。

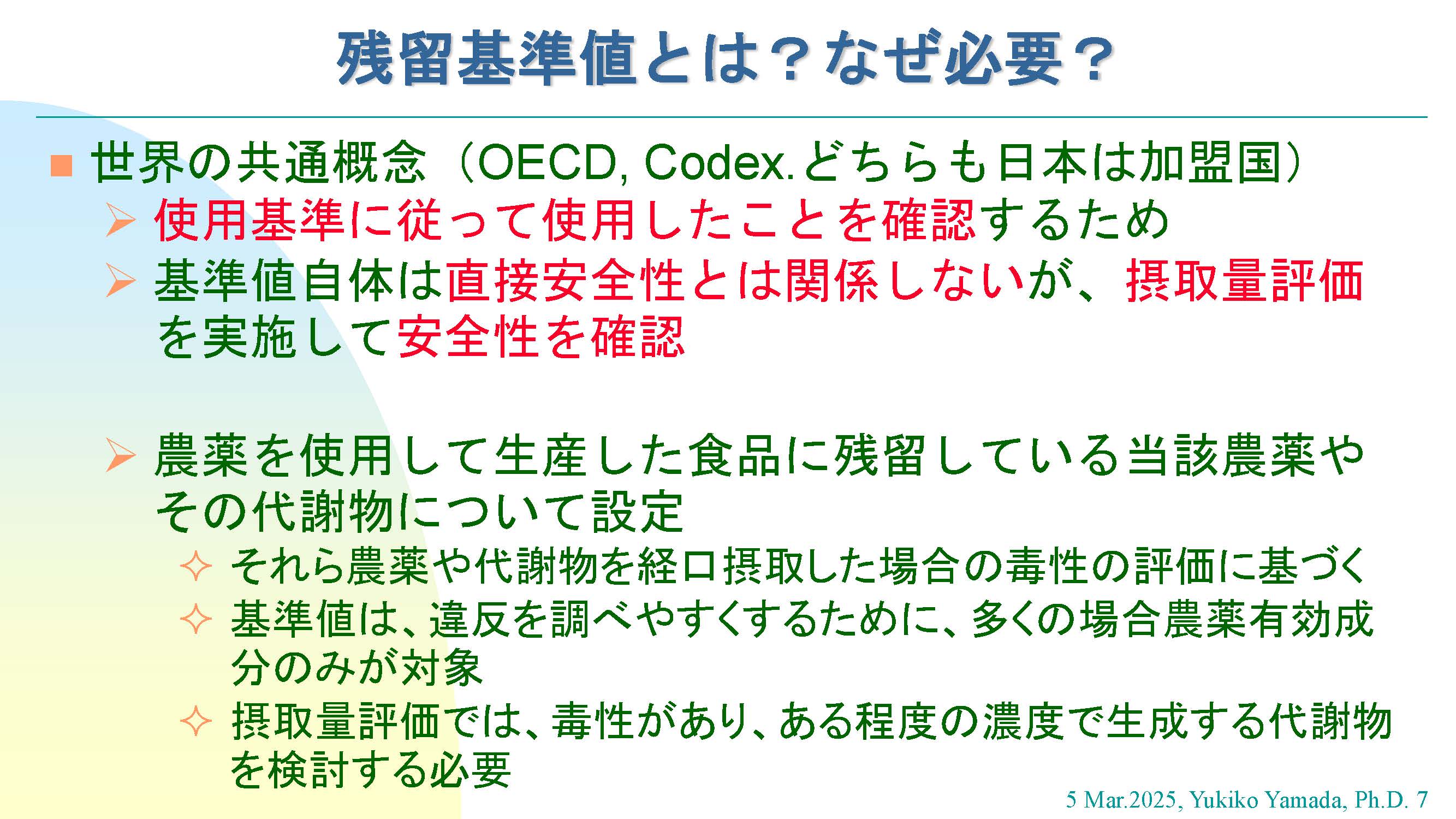

残留基準値とは?なぜ必要?

CodexもOECDも、残留基準値は、農薬を使用基準に従って使用したことを確認するためのもの、とまず言っています。そして、残留基準値自体は直接安全性と関係しませんが、摂取量評価を実施して、安全性を確認しなければならないとも言っています。

残留基準値がどういう数値なら安全なのか、といった疑問はよくあります。

残留基準値が500 mg/kgだから危ないとか、1 mg/kgだったら安全だとか、そういうことではありません。

農薬を使用基準通りに使ったらどのくらい残留するか、という試験をもとにして残留基準値は決められるのです。使用してはいけない場合には、日本では通常基準値を0.01 mg/kgとしています。

農薬だけでなく、代謝物も検討

残留基準値は、農薬を使用して生産した食品に残留している当該農薬、必要ならばその代謝物、について設定するものです。

残留基準値を設定するには、まず毒性の評価をしなければなりません。農薬や代謝物を口から摂取した場合の毒性の評価に基づきます。そして、農薬の物理学的化学的性質、作物や家畜における代謝、土壌中における動態、分析法のデータを評価し、毒性評価の結果得られた情報と総合して、「残留物の定義」を決定します。「残留物の定義」として、どの化合物に残留基準値を設定するのか(これは検査において分析の対象とする化合物です)、及び経口摂取量評価の計算にどの化合物を含めるのか、それぞれ決定します。その上で、作物残留試験や家畜飼養試験、加工試験などを評価して、残留基準値を決定します。

残留基準値は、違反を調べやすくするために、多くの場合、農薬の有効成分のみを対象としています。有効成分1種類であれば分析しやすいし、分析するための標準物質を入手可能です。

一方、摂取量評価では、農薬の有効成分に加えて、毒性があり、ある程度の濃度で生成する代謝物を評価に加える必要があります。

例えば、アセフェートという農薬は、それを使用したら環境、人等の動物、植物で分解や代謝されて、その一部がメタミドホスという物質に変わります。メタミドホスは、以前は農薬として登録されていましたが、今は農薬として登録されておらず使用してはいけません。しかし、アセフェートを使用したら自然に生成されてしまうのです。

メタミドホスは、アセフェートと同じ種類の毒性を持ちますが、10倍ほど毒性が高い。アセフェートではないからメタミドホスは「関係ない」といっていたら、人が摂取する可能性のある、より危ない代謝物を見逃してしまうことになります。

Codexの定義では

ところで、Codexにおける残留農薬基準値は、「法律で許容される食品・飼料中の最大農薬残留濃度(mg/kg)」とされています。

使用基準(GAP)に従ってその農薬を使用した場合に超さない残留濃度であり、基準値に整合する作物から作られた食品は、毒性学的に許容可能となります。

経口摂取量を推定して、それがADIよりも小さかったら、残留農薬基準値に整合する食品を消費しても安全であることを示せます。

なお、Codexの定義では、mg/kgを単位として使いますが、世界ではSI単位を用いているからです。

〔用語〕

ADI (Acceptable Daily Intake): 毎日一生涯摂取し続けても明らかな健康リスクが生じない量(範囲)(mg/kg体重)。慢性毒性について設定。長期経口摂取推定量はこれと比較する。

ARfD (Acute Reference Dose): 24時間以内に摂取しても明らかな健康リスクが生じない量。(mg/kg体重/日)。急性毒性について設定。一日経口摂取推定量はこれと比較する。

第3章 残留農薬基準値の設定

使用基準のうち残留濃度がもっとも高くなる条件で

残留基準値設定の流れについては先に少しふれましたが、農薬の使用基準に従い、農薬を使用して、得られたデータを使って、残留基準値を作ります。

実際の農業と同じような状況で、農薬を噴霧器で散布したり、土壌に施用したりして、休薬期間を守って収穫した食品中の、「残留物の定義」に含まれている化合物を分析して、データを作ります。

使用基準のとおりに使っていたら、食品の残留濃度が残留基準値を超過して罰せられる、といったことがないように、基準値が設定されます。

使用基準には、散布は何回から何回まで、とか、希釈は1000倍から1500倍などのように、幅があるので、残留濃度がもっとも高くなる条件を使って試験します。その条件をクリティカルGAP(cGAP)といいます。

cGAPに従って作成した作物残留試験や家畜残留試験のデータを使用し、使用基準に従って使用した場合、超えることがない濃度として、残留農薬基準値を作るのです。

ということなので、食品中の残留濃度が残留基準値に違反している場合は、農薬の使用基準を守っていない可能性が示唆されます。

農薬の残留基準値自体は、直接安全と関連しませんが、残留基準値は人の摂取した場合の安全を保証しないといけません。では、どうすればよいのか?

そこで、経口摂取量評価です。

経口摂取量評価はなぜ必要か

経口摂取量評価がなぜ必要かということですが、人にとって安全かどうかは、経口摂取量評価によってのみ確認できるからです。

残留農薬基準値を超した・超していない、で安全性が決まるわけではありません。

経口摂取量評価は、残留農薬基準値設定の重要な要素であり、農薬の使用法や残留農薬基準値の安全性を検証するものです。摂取量が過小評価にならないようにすることが、最近世界では強調されています。

経口摂取量評価で算定するのは、長期(一生:平均的な摂取)と一日(最悪のシナリオの摂取)。

入手可能なデータをすべて使用し、より現実的に算定します。だから、例えば可食部の濃度があったらそれを使います。

算定された経口摂取推定量が、ADIやARfDを超える場合は、リスク管理者が対応するか、より低い残留農薬基準値を導く代替の使用基準があれば、それを使ってより低い残留農薬基準値を推定します。

CCPRとJMPR

経口摂取量評価は1990年代の終わりぐらいから発達してきています。私がCodexのCCPR(残留農薬部会)の事務長だったころです。

CCPRやJMPR(合同FAO/WHO残留農薬専門家会議)について、ここで説明しておきましょう。

JMPRは、科学的な助言を与える独立した委員会。個人の科学者の会議で、国としての意見ではなく、個人の意見を述べます。私は2023年まで委員でした。

JMPRは、リスク評価者であり、毒性評価と残留基準値案の提案をします。

一方、リスク管理者としてCCPRがあります。CCPRは政府間の組織なので、国の意見を述べなければいけません。CCPRでは、残留農薬基準値を設定します。ただし、農薬の登録は各国の責任になります。

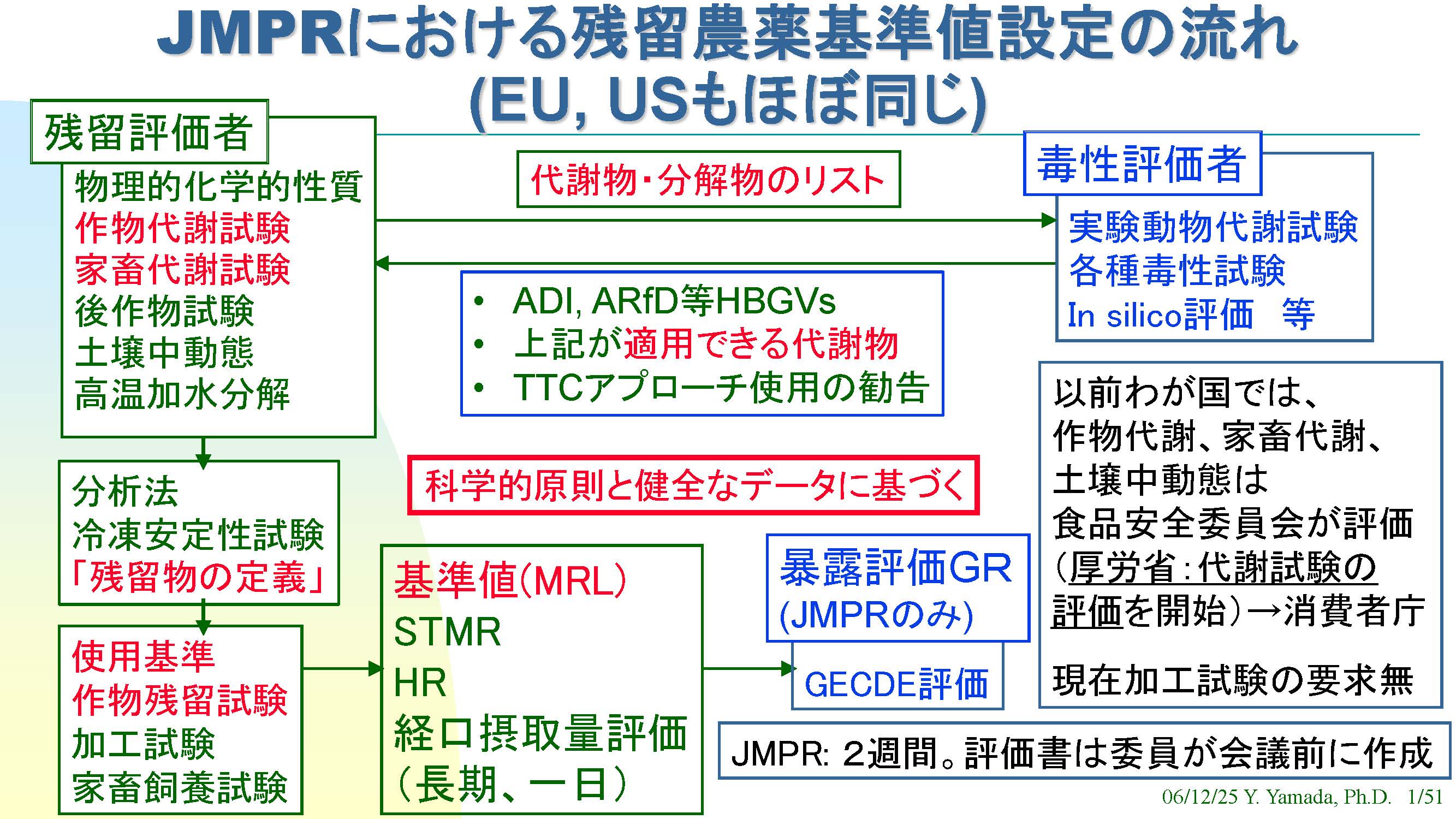

JMPRにおける残留農薬基準値設定の過程では、残留データの評価者が、農薬の代謝物・分解物のリストを作り、毒性評価者に送ります。毒性評価者はADI、ARfDなどを適用できる代謝物・分解物を明示します。前に示したように、残留物の濃度や比率、毒性などを精査して、残留データ評価者が「残留物の定義」を作ります。「残留物の定義」は極めて重要で、これがないとそもそも残留基準値が作れないし、適切な経口摂取量評価もできません。

ポイントは、科学的原則と健全なデータに基づくということ。

残留農薬基準値設定の流れ(JMPR, EU, NAFTA, AU)

日本では、作物・家畜代謝のデータは食品安全委員会ができてから食品安全委員会が評価していたことになっていましたが、最近厚生労働省が代謝試験の評価を開始しました。いまは消費者庁に移ってやっています。

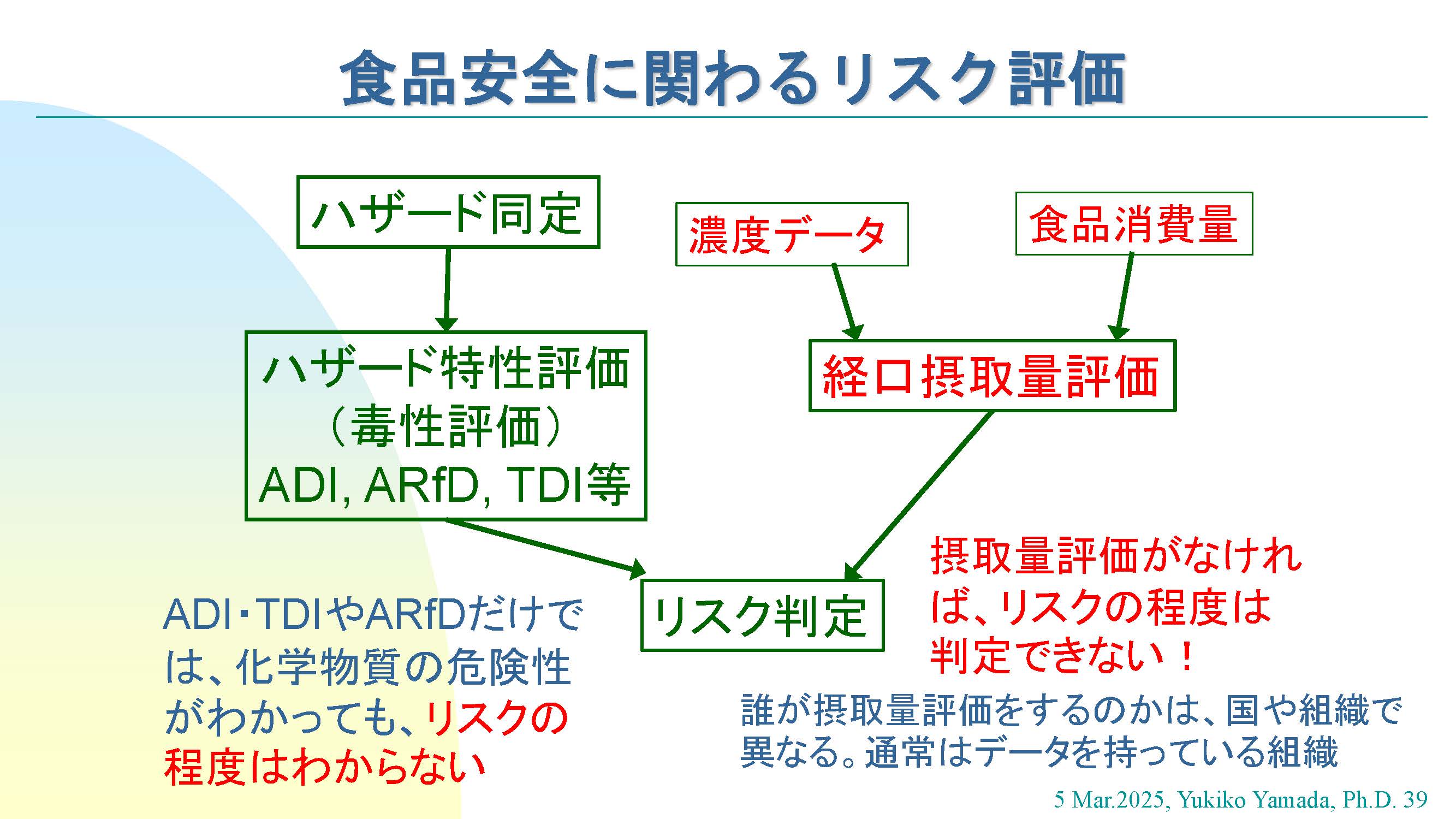

リスクの判定

食品安全に関わるリスク評価では、ハザード(危害要因)を同定し、毒性評価を行い、濃度データと食品消費量から経口摂取量評価を行って、摂取推定量とADI・ARfDと比べてリスク判定します。

食品安全に関わるリスク評価

ADIやARfDの値の大小はリスクの高低を示しているのではありません。これらの値は毒性の強さを示しているにすぎません。ADIの値から毒性が低く見えたとしても、摂取量が多かったらリスクは大きいでしょう。つまり、経口摂取量とADIやARfDとの関係でリスクの程度がわかるのです。

摂取量評価を行わなければ、リスクの程度はわからないのです。

第4章 農薬取締法改正の影響は

消費者の健康保護も

農薬取締法は2018年に改正され、現法律は科学・リスクに基づく安全性向上を強調しています。

最新の科学にもとづくデータを評価することとされ、データ要求も評価も世界に整合させる必要があります。

その中で、代謝物の毒性についての評価も強化される予定です。

農薬の再評価(すべての登録農薬を定期的に再評価する)、農薬使用者の安全の評価も開始されています。

こうしたことは、農薬を使用して生産された食品の安全性に関係し、消費者の健康保護にも役立ちます。

そして、輸出促進、農薬製造者の国際的な躍進など、多くのことに影響を与えるでしょう。

現在、以前に比べて農薬の純度が高くなったり、一度の使用だけで効果が続く農薬の開発など製剤技術が進歩したりしています。しかも、より毒性が低かったり残留性が低かったりする農薬の開発も行われています。それに対応して、世界では評価の方法も進化してきています。

第5章 残留基準値の違反の意味とは

残留基準値の違反をどう考えたらよいか

最後に、残留基準値の違反をどう考えるかということですが、残留基準値の目的は何だったでしょうか。

一番目の目的は、使用基準に従って使っているか、の保証でした。だから、残留基準値の違反は、使用基準の違反があった可能性を示していると、考えられるでしょう。ただし、使用基準には違反していないけれど、雨がまったく降らなかったなど天候の影響などもありえます。

だから、農業の現場で、どのように農薬を使ったのか調べる必要があるのです。残留基準値の違反は、原因をしっかり調べなかったら、また起こるかもしれません。

残留基準値違反の食品を食べてしまった場合、慢性毒性しかない農薬、つまり急性毒性がない場合は、一度だけそれを食べたとしても、健康に影響がない場合が多いといえます。

急性毒性があるときは

でも、急性毒性のある食品の場合、健康影響がある可能性があります。

かなり前、ある県で、メタミドホスの残留基準値違反が起こりました。メタミドホスはアセフェートの代謝物です。県は長期摂取量の計算だけをして、「何kg食べても大丈夫です」と発表していました。

私が指導して一日摂取量の推定値を計算したら、ARfDを超えていました。

ただ、さいわいにして、それは生で食べる野菜ではありませんでした。水でゆがくか、煮てからでなければ食べません。同じアブラナ科のキャベツで、水でゆがいたデータが海外にあり、メタミドホスは水によく溶けるので、ゆがけば水に溶け出すことが証明されていて、それを含めて計算すると、一日摂取量はARfDよりも低い値でした。

だから、普通に食べていたならば大丈夫と判断できました。しかし、そうであっても、食品衛生法違反であり、調査の結果、使用基準の違反があったことがわかりました。それが、私の経験では唯一の、国内における推定摂取量がARfDを超えた事例です。

摂取量評価をして、安全性を確認する必要があるのです。そのときには、農薬の有効成分だけではなくて、摂取量評価のための「残留物の定義」を使わなければいけません。

急性毒性があるときは特に気をつけてほしいですが、残留基準値違反だからといって、驚きあわてる必要はありません。本日お話した残留農薬基準値の意味や目的を、よく理解していただきたいと思います。また、関係機関は、再発を防ぐために現場での農薬使用について調査することが必要です。

まとめ

今回の解説を振り返り、まとめてみましょう。

- 各国では、農薬の必要性、効果や害などを検討して、使用基準を設定しています。つまり、登録された農薬のみを、決められた作物のみに、決められた方法のみでしか使ってはいけません。

- 使用基準に従って農薬を使用した場合に作物に残留するデータ及び農薬の有効成分や代謝物・分解物の人の健康への影響、物理学的・化学的性質、作物や家畜での代謝、環境中での変化、有効な分析方法など多くのデータをともに評価して、残留農薬基準値と経口摂取量評価に使う濃度を推定します。

- その基準値が設定された場合の経口摂取量を算出し、ADIやARfDより低ければ、推定された基準値を残留農薬基準値として設定します。

- 万が一、経口推定摂取量がADIやARfDより高ければ、農薬の使用基準を残留濃度が低くなるように変更して、より低い残留農薬基準値を設定します。通常各国では、ADIやARfDより経口摂取推定量が低くなるように残留農薬基準値を設定しています。

- もし、残留農薬基準値の違反が発生すれば、まずその濃度で農薬を含む食品を摂取した場合の経口摂取量を算出し、安全性を確認します。また、農業現場において農薬を使用基準通りに使用していたかどうかの調査も必要です。発生の状況によっては、使用基準を変更して、残留濃度を低くすることもあります。

- 定期的に農薬使用の調査をしたり、登録された農薬や残留農薬基準値を定期的に見直したりすることも行われています。

インタビューを終えて

残留農薬の安全性確保対策は、国や地方自治体で様々な取り組みが行われています。今回の山田氏のお話ではさらに詳細に「残留農薬基準値」がどのように定められているのか解説していただき、国際的なコンセンサスのもとで慎重に定められていることがわかりました。

残留農薬基準値は科学的なデータにもとづいて定められており、生産者も農薬の使用基準を守って管理することが求められています。また、地方自治体や民間機関が国産品・輸入品の検査を行ってリスク管理が行われています。違反した場合は地方自治体によって公表され、調査がされています。なお、日本国内の検査では、農家の農薬の使用状況、残留基準値の遵守状況に問題はありませんでした(農林水産省、令和5年度)。

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_monitor/r5.html

食事を介した残留農薬の摂取量調査も行われており、推定摂取量とADIとの比較から「健康に影響を生じるおそれはない」とされています(厚生労働省、令和4年度)。

https://www.mhlw.go.jp/content/001166921.pdf

厳格なリスク評価、リスク管理のもと、私たちの食の安全が守られていることがご理解いただけたかと思います。

おうかがいした専門家

山田 友紀子(やまだ ゆきこ)氏

国際食品安全コンサルタント

京都大学農学博士

残留農薬に関する経験

個人又は研究者

- Codex残留農薬部会事務長(1993-2000)

- 合同FAO/WHO残留農薬専門家会議メンバー(2001-2023)

- EFSA/WHO/FAOによる残留農薬暴露評価に関する専門家会議メンバー(2018)

- 厚生労働省の残留農薬に関する複数の研究班メンバー(2003-2013, 2016-2022)

- 海外政府・国際機関・厚生労働省のための残留農薬評価研修の企画と講義(2014-)

- 農林水産省農業資材審議会農薬分科会検査法部会委員(2015-2017)

- 厚労省に対する残留農薬基準値設定に関する指導と助言(委託:2020-2024)

- 日本リスク研究学会 学会賞受賞(2018)

農水省職員(2000-2013, 2017-2020)

- 日本政府代表団長(Codex残留農薬部会、OECD農薬部会)

- OECD農薬部会副議長(2008-2012, 2017-2019)

- OECD残留農薬化学専門家会議及び下部組織メンバー(2005-2024)

- 飼料安全法のもと、JMPRの方法に基づく飼料中の残留基準値設定の開始と、畜産物の基準値の推定の指導

- 農薬取締法改正をリード