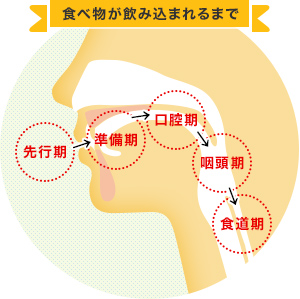

- 1.先行期(口の中まで)

まず食べ物をみて、どのような性質なのか、かたちはどうか予測して、食べるために必要な準備をします。箸などの食具を使い、口に入る大きさに変え、すくって口に運びます。噛み切って口の中へと入れます。 - 2. 準備期(咀しゃくする)

歯や歯ぐきを使って食べ物を細かく噛み砕いて、飲み込みやすいように食べ物をまとめます。

そして3~5を通じて、食べ物や水分を飲み込み食道へ送ります。 - 3. 口腔期(口腔から咽頭へ食べ物を送りこむ)

- 4. 咽頭期(咽頭から食道へ食べ物を送りこむ)

- 5. 食道期(食道から胃へ食べ物を送りこむ)

栄養ケア食品TOP > お役立ち情報 > はじめての介護の食事 > からだの状態に合わせた食事の工夫

はじめての介護の食事

糖質・エネルギーの摂取が気になる方の食事の工夫

食事はどうしたらいいの?

- 1. 過食を避けましょう

- ・医師から指示された摂取エネルギー量を守りましょう。

・腹八分目を意識して、食事の摂り過ぎに注意しましょう。 - 2. 糖分をひかえましょう

- ・糖分の入った飲料水や果糖の多いジュース、砂糖が多く含まれる菓子類はひかえましょう。

- 3. よく噛んでゆっくり食べましょう

- ・早食いは、食べ過ぎにもつながります。ゆっくりよく噛んで食べるようにしましょう。

- 4. 野菜の摂取を増やしましょう

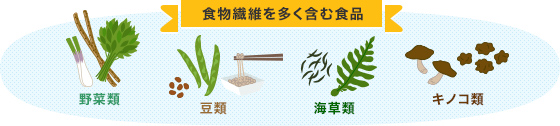

- ・食物繊維を多く含む食品(野菜類、豆類、海藻類、キノコ類)を積極的に摂りましょう。

- 5. お酒をひかえましょう

- ・お酒には食欲を増す効果があるので、食べ過ぎにつながります。

塩分の摂りすぎが気になる方の食事の工夫

食事はどうしたらいいの?

- 1. 塩分は1日6g未満を目標に、ひかえめにしましょう

- ・塩分を摂りすぎると血液中の塩分濃度が濃くなり、薄めるための水分が体内に増加して血液量が増加します。そのためむくんだり血圧が上昇します。

・薄味を心がけ、塩やしょうゆ、ソースなど調味料はひかえめにします。ハムやソーセージなどの食肉加工品、干物や漬物などの塩蔵品をさけて、生の食材を中心に料理をします。

- 2. 薄味でもおいしく感じるよう酸味、香味を活用しましょう

- ・酢やレモンなどの柑橘類

・しそ、みょうが、しょうがなどの香味野菜

・ごま、アーモンドなどの種実

・カレー粉、わさびなど - 3. 栄養バランスの良い食事を心がけましょう

- ・主食・主菜・副菜をそろえてバランス良い食事をしましょう。

・野菜や果物にはカリウムや食物繊維が豊富に含まれており、食塩の成分であるナトリウムを排せつするので、十分に摂りましょう。

・ただし、カリウムを制限されている方はご注意ください。 - 4. お酒はひかえましょう

- ・お酒は適量を守りましょう。

- 5. 体重は適正体重に

- ・肥満や太り気味の方は、適正体重に減量しましょう。

たんぱく質・塩分調整が必要な方の食事の工夫

食事はどうしたらいいの?

- 1. たんぱく質は決められた量を守りましょう

- ・たんぱく質は様々な食品に含まれていますが、特に豊富なのが肉類・魚介類・卵・大豆製品・乳製品です。

・過剰なたんぱく質の摂取は避けましょう。

・たんぱく質の量を減らして、ごはん、パン、麺類などを利用するのも一つの手段です。 - 2. エネルギー不足にならないように十分なエネルギーを補給しましょう

- ・たんぱく質の量を減らすと、その分、エネルギーも減ってしまいますので、代わりに糖質や脂質でエネルギーを補給して総エネルギーの減少を抑えます。

・上手にエネルギーを補うには…

(ア)砂糖やでんぷんを利用する … はるさめ、くずきり、片栗粉など

(イ)たんぱく質が少ない菓子類を摂る … ゼリー、あめ、キャラメル、シャーベット、ジュースなど

(ウ)油脂を利用する … 油は大さじ1杯=約110kcalと高エネルギー。揚げ物、炒めもので油を使用します。

サラダにマヨネーズやドレッシング、オリーブ油をかけるのもよいでしょう。

※揚げ物は小麦粉・卵・パン粉など衣の種類によってはたんぱく質が含まれますので注意が必要です。 - 3. 必要に応じて、カリウムを制限しましょう

- ・カリウムは肉・魚・卵・大豆製品などのたんぱく源、イモ類・野菜類・果物類にも多く含まれます。たんぱく源を調整することで自然とカリウムを減らすことができます。

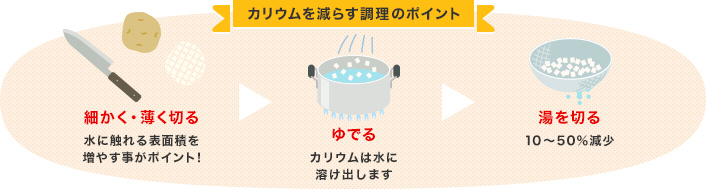

カリウムは水に溶けやすい性質をもつため、調理の工夫で減らすことができます。

(ア)野菜 … 細かく切り、水にさらす。ゆでこぼしてから調理をする(ゆでて、水を捨ててから調理する)。

(イ)イモ類など … ゆでこぼしてから調理する。

栄養が十分に摂れていない方の食事の工夫

栄養が十分に摂れていない、ってどういうこと?

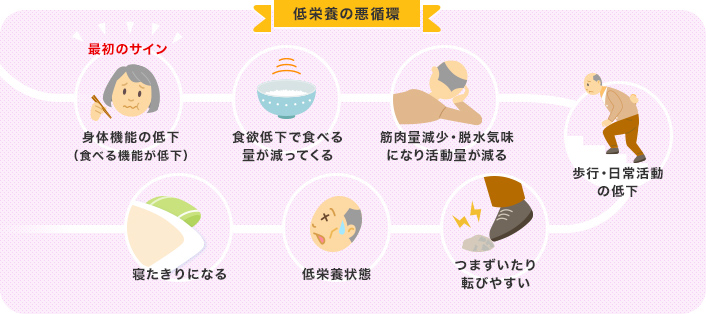

・身体機能の低下や精神的な影響で食欲が落ちてくると、食事量が減り、栄養不足になります。

| 【低栄養の悪循環】 | |

| 1.身体機能の低下(食べる機能が低下) | 5.つまずいたり転びやすい |

| 2.食欲低下で食べる量が減ってくる | 6.低栄養状態 |

| 3.筋肉量減少・脱水気味になり活動量が減る | 7.寝たきりになる |

| 4.歩行・日常活動の低下 | |

食事はどうしたらいいの?

- 1. たんぱく質をしっかり摂りましょう

- ・毎食1品、肉や魚、卵などのたんぱく質が含まれるおかずを必ずいれるのがお勧めです。

- 2. 少量でもよいので、献立の品数を増やしましょう

- ・カルシウムが豊富な牛乳、小魚や、食物繊維やビタミン豊富な野菜、きのこ、海草類をつかった副菜を献立に取り入れましょう。

- 3. 食欲がない時は、味を濃くしたり香辛料を使用して、食欲アップをはかりましょう。

- 4. 1日3回、規則正しく食べましょう

- ・規則正しく食べることで生体機能のリズムが整えられ、活動的になります。

・とくに朝食は、食べることで交感神経が刺激され、元気に1日の活動が始められます。

噛む力や飲み込む力が気になる方の食事の工夫

飲み込みにくくなるってどういうこと?

・口の中に入った食べ物が咀しゃく(かむ)され、嚥下(のみこむ)されるまでのいずれかの過程で、何らかの問題が生じて食べ物や水分が飲み込みにくくなることです。

・原因としては加齢があげられますが、脳の病気(脳出血や脳梗塞など)の後遺症、神経の病気などで起こることも多くあります。

・食べ物や水分は通常、食道へ送り込まれますが、空気が通る気管が交差しているため気管に入りやすく、ムセこんだり肺の方へ行ってしまうと誤嚥(ごえん)といい、誤嚥性肺炎を引き起こすこともあります。

上記ステージ1~5のいずれかに問題があっても、飲み込みにくくなります。

また誤嚥とは、4の咽頭期に、何らかの原因で、食べ物が食道ではなく、誤って気管に入ってしまうことをいいます。

食事はどうしたらいいの?

- 1. 噛む力に合わせて、調理を工夫しましょう

- ・食材は、一口大の食べやすい大きさに切ります。

・時間をかけて加熱するなど調理工程で、やわらかくしていきます。

・野菜の皮や肉の皮など、噛み切りにくい部分はカットして使用します。 - 2. 飲み込む力に合わせて、調理を工夫しましょう

- ・時間をかけて加熱し、舌と上あごでつぶせるくらいにやわらかくします。

・滑らかになるよう裏ごしたり、ミキサーをかけます。

・飲み込みを助けるために、片栗粉やコーンスターチ、ゼラチン、とろみ調整食品などを利用するのも一つの方法です。

はじめての介護「高齢者の食事で気をつけたいポイント」もご参照ください。

栄養ケア食品TOP > お役立ち情報 > はじめての介護の食事 > からだの状態に合わせた食事の工夫