家庭料理の発展期だったという時代背景を頭に置いて「おいしく召上れ!」を読むと、たくさんの気づきがある。前半の1ページから11ページまでを、少し補足しながら読んでいこう。

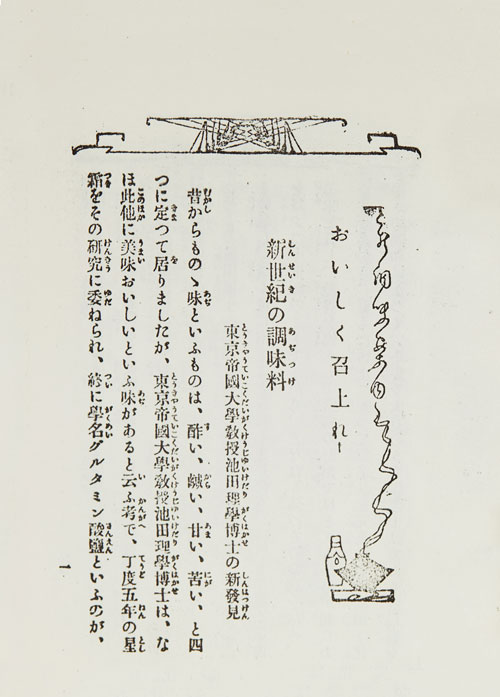

新世紀の調味料(あぢつけ)

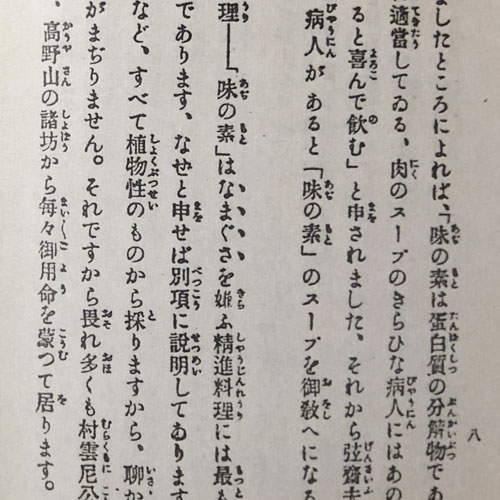

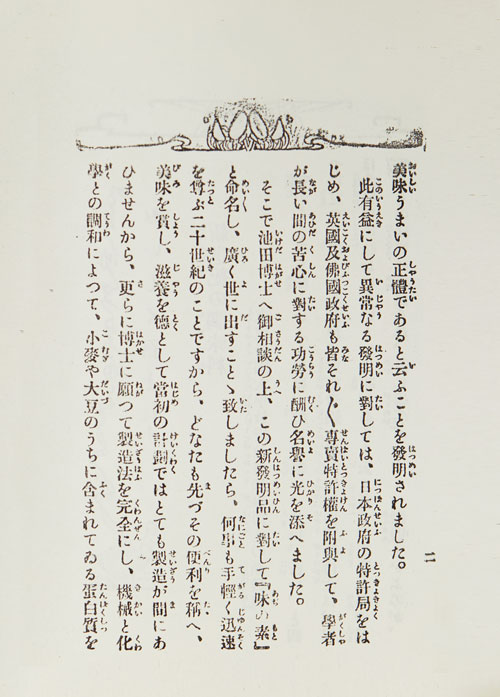

はじまりの章は「味の素®」とは何であるかの説明。池田博士が「うまいの正体」※であるグルタミン酸からうま味調味料を発明し、日本政府の特許局をはじめ、イギリス、フランス政府も専売特許権(現在の特許権)を付与したことや、この発明品を「味の素®」と命名し、広く世に出すことになったことが語られる。

小麦や大豆のたんぱく質を採り、さらに精製した清浄極まる純日本式調味料といわれると、やや難解でとっつきにくいが、調味料に「あぢつけ」とルビをふることで、ぐっと身近に感じさせる。漢字は総ルビつきで、どう読ませるかの工夫に何度も膝を打った。ぜひ、見てもらいたい。

※「おいしく召上れ!」記載のまま引用

画像はクリック(タップ)すると拡大します

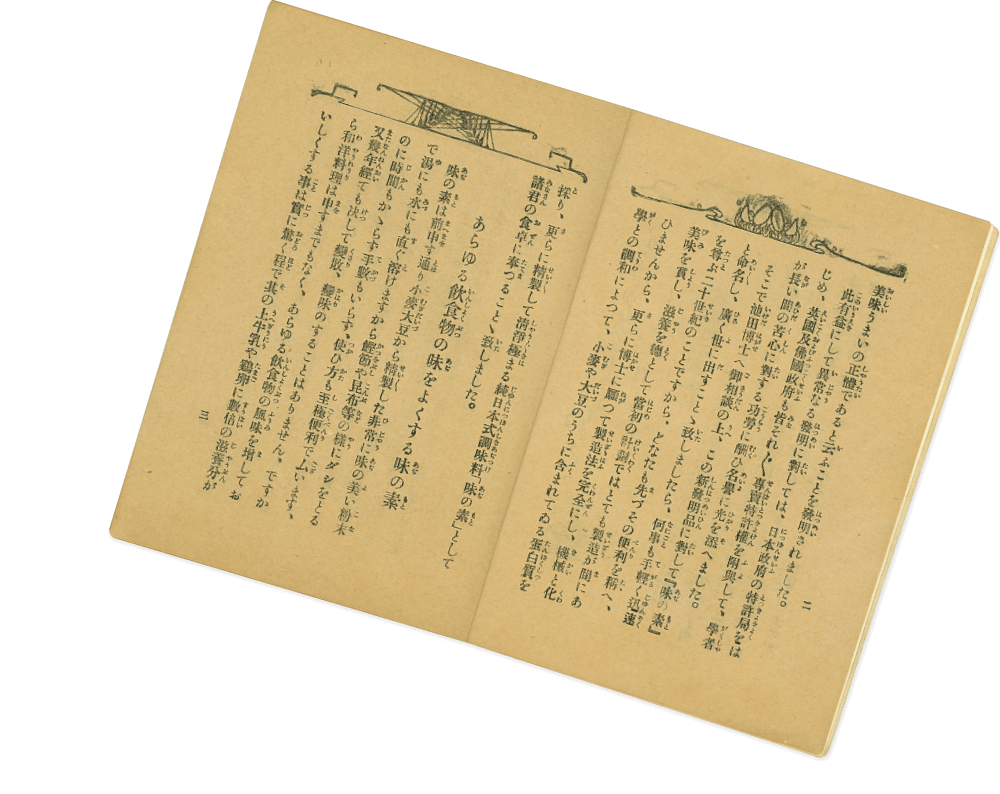

あらゆる飲食物の味をよくする調味料

次に語られるのが、「味の素®」の効果である。湯にも水にもすぐに溶ける粉末で、ダシをとるのに時間も手間もいらず至極便利。何年置いても品質は変わらず、和洋料理はもちろん、あらゆる飲食物の風味を増しておいしくすることは実におどろくほどで、精進料理にもよしと、まるで魔法の調味料だ。ここでは調味料に「ダシ」とルビが振ってあって、「味の素®」の基本的性格がよく伝わる。

特筆すべきは、内務省衛生試験所の検査で「衛生上無害」だったことが報告されていること。前述したように、衛生は家庭料理の三大要素の一つだから、これを読んで安心した主婦は多かっただろう。また、窒素が多く含まれているとの分析結果も報告されている。当時は一般の人々の栄養に対する関心が高まりつつある時代だったのである。

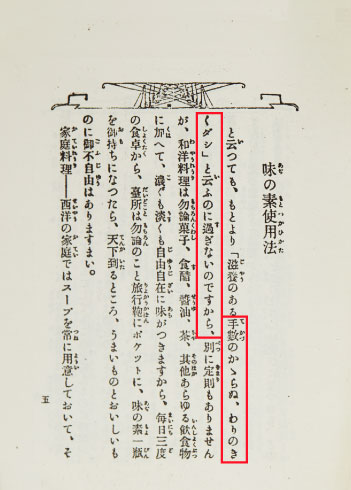

「味の素®」の使用法(つかいかた)

「おいしく召上れ!」の中でいちばん長く、いちばんおもしろいパート。何にでも自由自在に味が付くので、食卓や台所はもちろん、旅行カバンやポケットに一瓶入れて持ち歩くことがすすめられている。もしかしたら本当に、出先で料理に振るのが流行していたのかもしれない。

その頃、中流以上の家庭では洋風のスープか和風のだし汁が毎食欠かせず、それにかかる時間は朝晩で1時間として、1年では丸々15日分の365時間。かわりに「味の素®」を使えば、主婦はその時間を他の仕事にまわせて合理的と、時短をすすめている。令和の私たちも顔負けの合理的思考には、拍手したくなった。

また、「味の素®」のスープは知らず知らずのうちに「営養」がとれ、とくに病人に適していると、健康面でのメリットが強調されている。ここで注目したいのは「栄養」ではなく「営養」と表記されていること。日本で栄養学が独立した学問として確立したのは、「味の素®」発売後の大正前期。その際、「営むのではなく栄えさせるもの」という積極的な考え方から、営養は栄養へ改訂された。

画像はクリック(タップ)すると拡大します

利用者は名士や人気料理店

名士や料理店がたくさん出てくるのも楽しい。三度の食卓には必ず「味の素®」を出すという村井弦斎(むらい・げんさい)は、日本最初のグルメ小説である『食道楽』の作者。弦斎夫人とは、料理研究家として大活躍した村井多嘉子(むらい・たかこ)である。

「味の素®」は、お寺で精進料理の味付けにもよく使われたらしく、皇族出身で、社会事業にも尽くした高名な尼僧だった「村雲尼公殿下(むらくもにこうでんか)」の名前が、誇らしげに登場する。

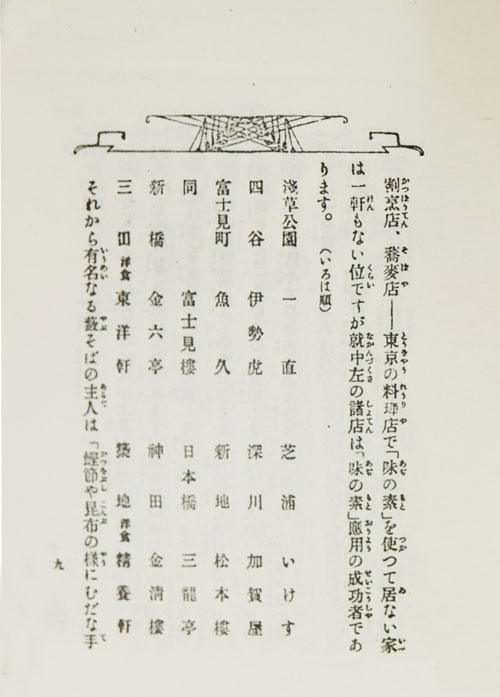

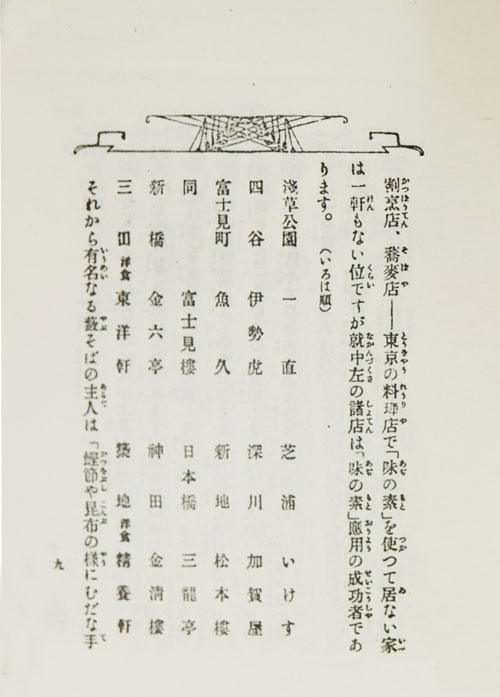

9ページで「味の素®」応用の成功者として挙げられる12軒は、いずれ劣らぬ当時の人気店だ。うち、「一直」と「東洋軒」、「精養軒」は現存している。おそらく甘味処と思われる神田須賀町の粟餅屋「みよしの」で「日本一味の素ぞうに」が人気を博し、各支店でも提供したという話は興味深い。明治のこの時期、すでにチェーン展開の飲食店が存在していたことになる。

化学会誌(明治42年発行)に醤油の旨い味は「味の素®」と同じものであると説明した鈴木梅太郎博士は、世界で最初にビタミンB1を発見した農芸化学者。池田博士、鈴木博士ともに若き日にドイツに留学し、西洋人の体格のよさに驚き、日本人の栄養改善を志したのが研究の動機だった。この二人は、現代の食品産業にとっても大きな功績を残した偉大な科学者であることを知っておいてほしい。