社長メッセージ2025

ちゃんと考えて、ちゃんと実行する。

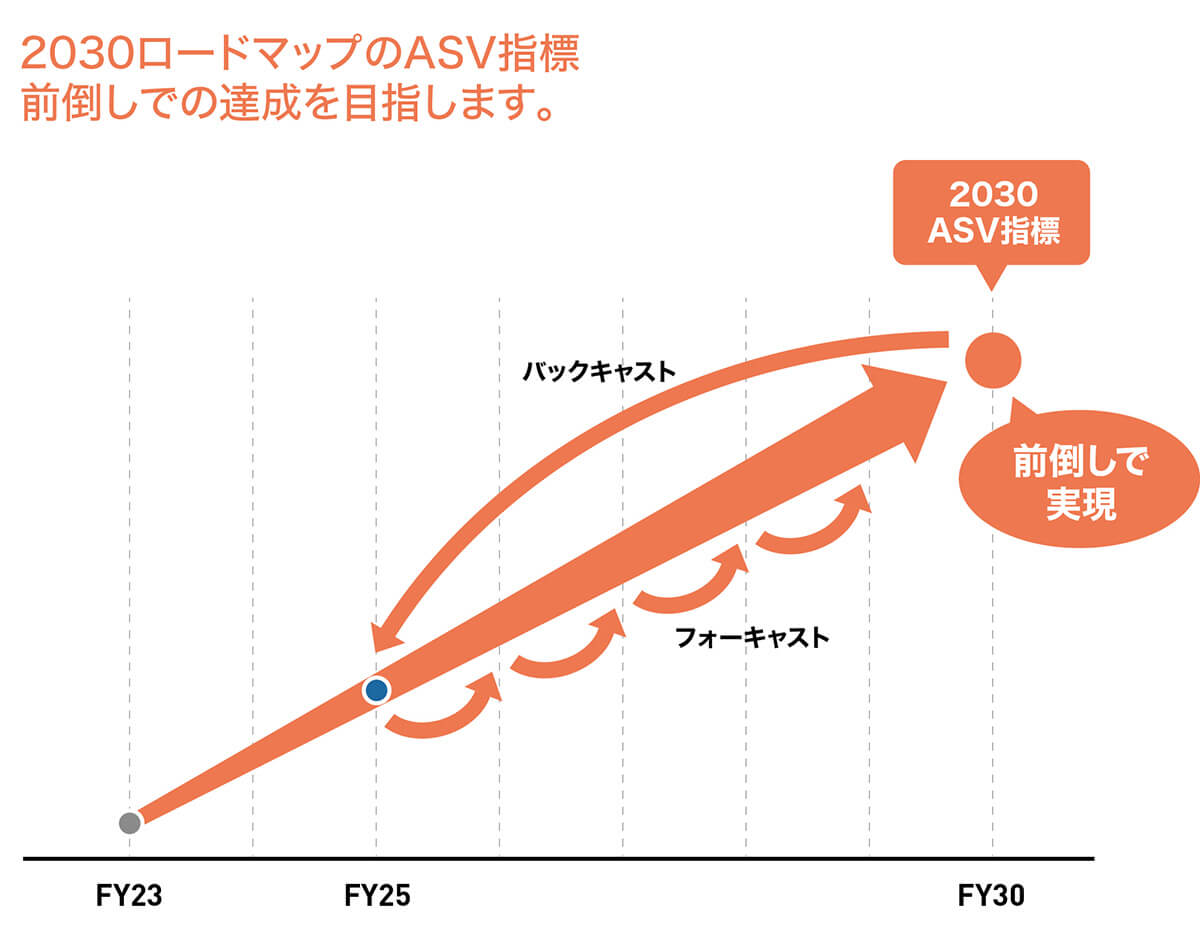

「2030年ありたい姿」をより速く実現するシナリオ

取締役 代表執行役社長

最高経営責任者

中村茂雄

お伝えしたいこと

- 「構想力と実行力の強化」でASV経営を進化させ、2030年ありたい姿を前倒しで実現します。

- 「高速 with ちゃんと」でさらなるスピードアップ×スケールアップを図ります。

- グローバルな事業成長を牽引する人財創出を目指し、真のダイバーシティ経営を推進します。

- 企業価値の算定式を意識し、成長力と稼ぐ力の両方に磨きをかけます。

- OE/DXを通じたデータドリブン経営の強化とグループ内共有により、真のグローバル経営へと進化させます。

- 挑戦を促す企業文化を醸成し、イノベーションを創出します。

- サイロ化を打破し、食品とバイオ&ファインケミカルの両事業を伸長させるとともに、融合領域を創出します。

- サステナビリティ課題に対し、ネガティブインパクト削減だけでなく、社会へのポジティブインパクト創出に挑戦します。

「新しいものを開発して、人の役に立ちたい」

学生時代からの夢であった研究留学時代

私の自己紹介をさせていただきます。私は1967年に兵庫県で生まれました。小学校のころは、名前が有名な野球選手と同じ「茂雄」ということもあって、野球チームに入っていました。ですが、コーチの言うこと全てに従うのが疑問で、自分で自由に考えて漫画を描くことや、モノを作る方が好きでした。中学・高校では数学が好きで、大学は入試の数学の問題に特徴のあった東京工業大学(現東京科学大学)を目指し入学しました。大学では、土肥先生(東京科学大学名誉教授)のもとで「生分解性プラスチックの発酵合成」を研究しました。先生から適宜アドバイスをいただきながら、比較的自由に実験ができ、自分で調べ・考えて、自分で実行する習慣がここでついたと感謝しています。その結果、新しいタイプの生分解性プラスチックを見出す幸運にも恵まれました。イタリアにある世界最古のボローニャ大学との共同研究もさせていただき、この経験から、世界の研究者と切磋琢磨する醍醐味を感じ、いつか留学したいとの思いを持つようになりました。生分解性プラスチックの発酵合成の研究で発酵に高い関心を持ち、発酵と言えば味の素!と思い、「何か新しいものを開発して、人の役に立ちたい!」という志で1992年、味の素㈱に入社した次第です。以来、研究所にてアミノ酸をベースとした機能性材料の研究開発に従事して参りました。1996年、味の素ビルドアップフィルム®(以下、ABF)の開発を開始。途中、“コア事業ではない”と何度もテーマ存続の危機がありましたが、上司の執念と自身のこのままでは終われないというプライドへの危機感から研究開発に没頭しました。半導体パッケージ基板がセラミックからプラスチックに切り替わる幸運にも恵まれ、1999年大手半導体メーカーに採用され量産を開始しました。その後、学生時代からの夢であった研究留学をUCSB(University of California Santa Barbara)で経験し、帰国後は研究所の室長、味の素ファインテクノ社の社長、MBAを取得、本社化成品部長を経て2022年4月からラテンアメリカ本部長・ブラジル味の素社社長、そして、2025年の2月3日に代表執行役社長を拝命しました。

ブラジルで広がった視野

アマゾン地域・マナウスの露店にて

ラテンアメリカ本部長・ブラジル味の素社社長としての経験は、電子材料一筋であった私の視野を大きく広げてくれました。まず改めて感じましたのは、「味の素グループは、志と成長意欲があればやりたいことができる会社」ということであります。当初は食卓に並ぶものが創りたかったのですが、配属されたのは電子材料の開発でした。そこから、新しい材料を創り出す世界的研究者になろうと努力を重ね、特許も512件取得しました(当社歴代1位:2024年度末時点の発明寄与率ベース)。自身で開発した材料をグローバルな顧客に紹介し事業が大きくなるうちに、世界をまたにかけるビジネスパーソンになりたいと思いは変わり、さらに、そこで顧客のトップ層と会ううちに、今度は企業の持続的成長を牽引できる経営者になろうと考え、今日に至っています。つまり、志と成長意欲があればやりたいことができる!ということを体現してきました。これは多くの皆さまのサポートのおかげであります。

また、南米のアマゾン地域でも「味の素®」が売られ、人々の食事をおいしくしていることに感動し、先人の「開拓者精神」、「社会への貢献」に尊敬の念を覚えるとともに、自分も味の素グループのサステナブルな成長に貢献していく使命があると感じました。そして現在、ASV経営と志を受け継ぎ、味の素グループの継続的成長に向けてグループの皆さんと一緒に、さらにスピードアップ×スケールアップさせたい!と決意を新たにしております。

「ちゃんと」考えて、「ちゃんと」実行する

味の素グループは、「アミノサイエンス®で、人・社会・地球のWell-beingに貢献する」という志(パーパス)のもと、事業を通じて社会価値と経済価値を共創する取り組み、ASV(Ajinomoto

Group Creating Shared

Value)を推進しています。さらに、その行動指針をAGW(味の素グループWay)として「新しい価値の創造」、「開拓者精神」、「社会への貢献」、「人を大切にする」と定めており、これらの理念体系がOur

Philosophyであります。

パーパスだけではきれいごと、その後にプラクティス、プリンシプルが必要と『パーパス経営』で知られる名和高司先生が言われるように、私は「構想力と実行力の強化」で会社を進化させていきたいと考えています。簡単にいえば、自分で考えて、自分で実行することです。

パーパスを起点として、「2030年ありたい姿」を前倒しで実現するため、ASV経営進化のシナリオを進めていきます。このシナリオに沿ってまず、味の素グループのパーパスと従業員一人ひとりのパーパスの重なりを見出し、動機付けするパーパス浸透活動を行っています。そして、ASVと味の素グループWayに基づき外部影響要因(メガトレンド・技術革新・マクロ経済等)も考慮して、全社戦略・事業戦略・機能戦略に磨きこみをかけていきます。さらに、戦略を各組織、各従業員が自分ごと化した具体的目標へと落とし込み、情熱を持って達成を目指すことで実行力を高めていきたいと考えます。今後は、パーパスから「ちゃんと」考えて、「ちゃんと」実行する、構想力・実行力強化の段階であり、それらを支える「人財・組織・企業文化」を大事に進化させていきます。

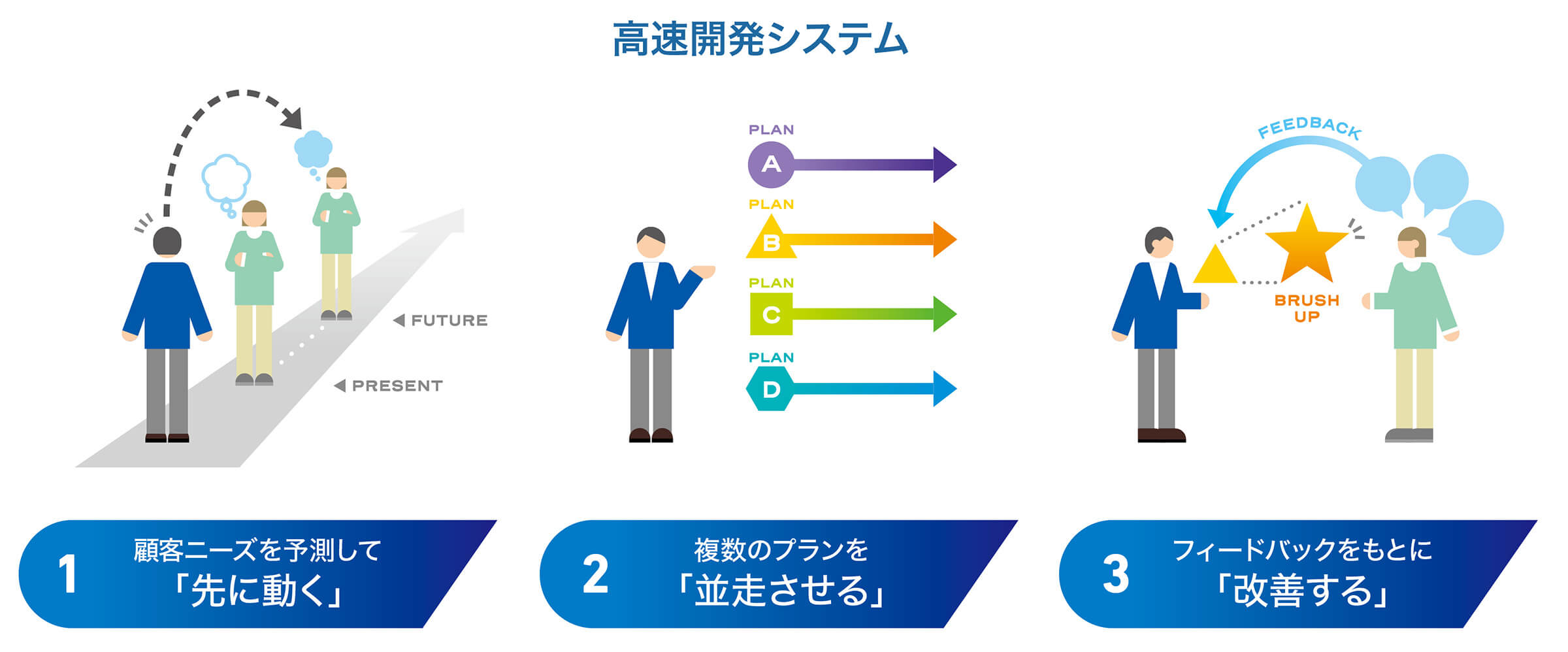

進化を加速させる高速開発システム

ASV経営の進化を加速するため、私自身の経験と強みである顧客・市場ニーズを先読みした「高速開発システム」に、「ちゃんと」という概念を組み込んで、さらにスピードアップ×スケールアップさせていきます。

「高速開発システム」のエッセンスは、経営資源を人・モノ・金・情報に加え「時間」と捉え、時間軸を差別化要素として考えることです。これは、目まぐるしく変化する今日の市場・顧客環境に俊敏性を持って対応するのに適した手法で、ABFの成功に必要不可欠なアプローチですが、そのほかの事業や機能にも応用・進化可能であります。

最初のステップは顧客ニーズを先読みし、必要とされる材料・技術をある程度開発しておくことです。例えば、高性能半導体は通常2年ごとに性能向上するため、それに使用される材料も2年ごとにコンペティションが実施される競争状況であり、健全な危機感が持続されます。この危機感は顧客、競合からのプレッシャーによるものと、自分自身から湧き出す「何かを成すためにこの会社に入った」という挑戦やプライドへの危機感でもあります。そして、実際に顧客ニーズが来た時に高速で仕上げ、材料を複数提案します。提案は、顧客プロセスも含めたトータルソリューションで行います。ここでは極めて戦闘力の高いR&Dチームが力を発揮します。また、地理的にも近いR&Dを行う味の素㈱のバイオ・ファイン研究所と製造を行う味の素ファインテクノ社が一丸となることで、R&Dから試作・製造・品質保証もあわせた伴走型の高速開発が可能となります。さらに、顧客からのフィードバックも予測し改良材を準備しておき提案する。これらを採用まで高速で繰り返します。「システム」と呼んではいますが、やはりモノを売るのはヒトなので、このように顧客要求に応え続けることで強力な信頼関係を構築することが重要です。

つまり、「高速開発システム」とは「健全な危機感」をベースにし、①「顧客ニーズを先読みする」、②「複数のソリューションを並行して迅速に開発する」、③「フィードバックに基づき継続的にソリューションを改善する」という3つのKSF(KeySuccess

Factor)の上に成り立ちます。

また、市場・顧客起点で「柔軟に軌道修正することを是とする」文化も大事になります。「高速開発システム」をわかりやすく表現すると、「今日できることを、明日に先送りしないことの積み重ね」と言い換えられます。

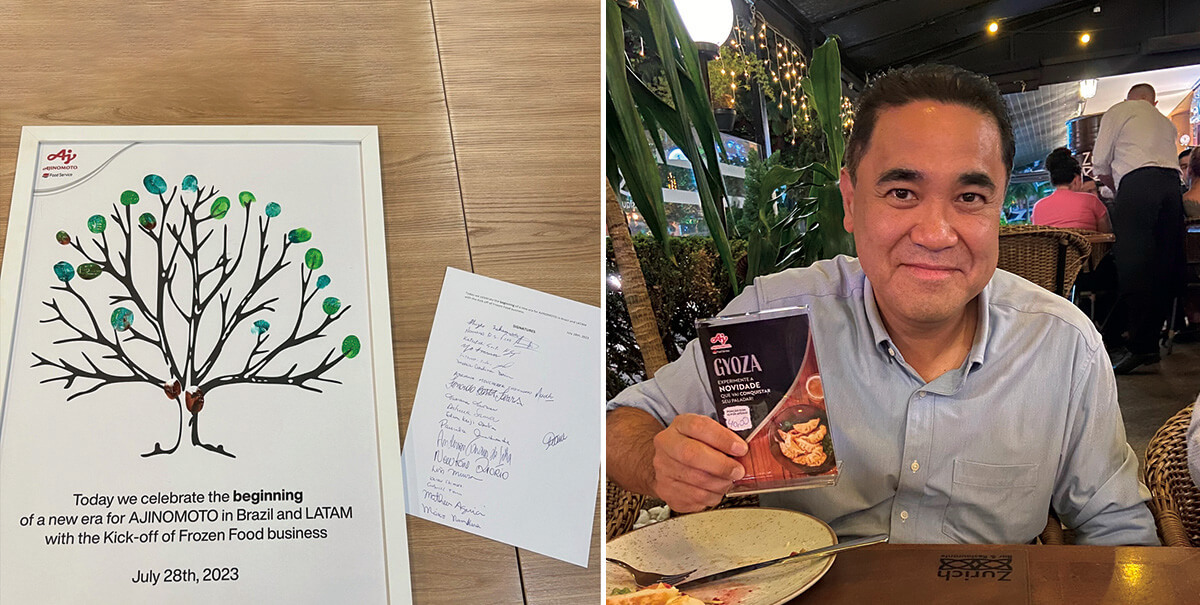

左:関係者で指印をしてGyoza事業への挑戦を決意

右:当社Gyozaを取り扱うブラジルのバーにて

2022年4月から赴任していたブラジル味の素社は、調味料を中心とする食品事業とアミノ酸・香粧品素材を中心とするバイオ&ファインケミカル事業を行い、グローバルには「味の素®」を輸出する等、各種アミノ酸の生産拠点です。

私は、このブラジル味の素社で「高速開発システム」を応用・展開しました。まず「高速開発システム」の概念を予算プレゼンや「Meet the

President(従業員と社長が10名ほどで対話をする場)」等、ことあるごとにメンバーにお伝えするとともに、“Fail fast, Learn

faster”を企業文化スローガンとし、失敗を恐れず高速で挑戦することを促進しました。ブラジル人は失敗を避ける傾向があるといわれ、最初はなかなか挑戦が進みませんでしたが、トップ自ら考え、健全な危機感も伝えて挑戦を促し、また挑戦を称賛したところ、食品とバイオ&ファインケミカルの両事業部だけでなく、製造、間接部門の調達に至るまで様々な部門で「高速開発システム」が応用・展開され、実際に新製品上市数が増加する等、戦闘力の高いカルチャーが醸成されたのです。「戦闘力の高いカルチャー」とは想定外のことがあった時でも、自分で考え、すぐに動ける力です。特に、2024年ブラジルで本格販売を開始した冷凍Gyozaは、検討開始からわずか6ヵ月でテストマーケティングに至りました。ブラジルで冷凍食品が成長する中、ローカルレストランで前菜に揚げ物が食されるニーズを先読みし、事業部・製造部・品質保証部・ロジスティクス部門がワンチームとなって連携した高速開発でした。今後もラテンアメリカでアジアン冷凍食品をはじめ、新たな事業拡大に挑戦していきます。

「高速 with ちゃんと」でさらなるスピードアップ×スケールアップ

挑戦には失敗がつきものです。ただし、失敗には単純な過失ゆえの「予防できる失敗」、災害等に起因した「避けられない失敗」、そして先端領域の「知的な失敗」があり、「知的な失敗」から学ぶことがイノベーションに最も近いとされます。単に「速く」だけでなく、そこに「ちゃんと」の概念を組み込むことを重視していきます。「ちゃんと」は、「すべきことをきちんと行うさま。ぬかりなく。まさしく。」を意味する日本語です。顧客・関係者とのコミュニケーションを「ちゃんと」とりながら、将来の顧客課題や市場ニーズ、そして外部影響要因や競合動向等を「ちゃんと」把握することで、積極的かつ能動的に未来を「ちゃんと」創る。それらを通じて、自社・自身の実力を「ちゃんと」磨きながら、顧客や市場からの信頼も「ちゃんと」獲得する。本質的に考えて、誠実な目的を持って事業を行い、正しく稼ぎ、正しく成長したいと思います。

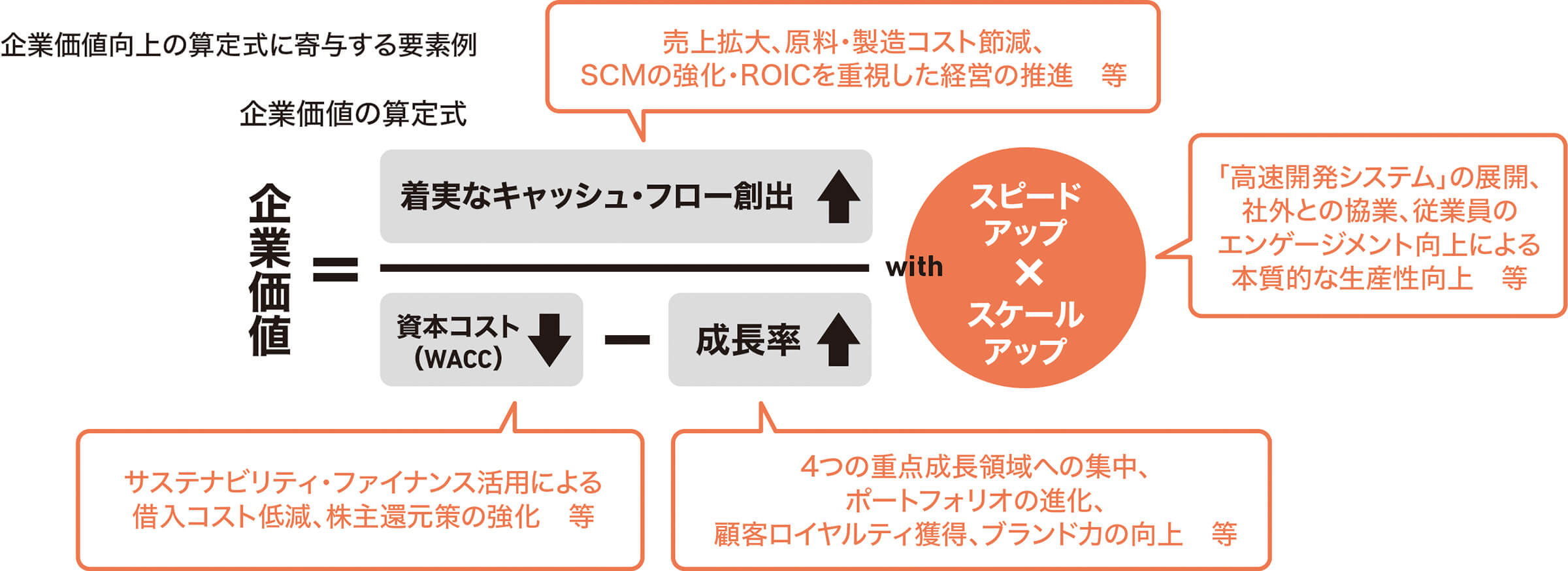

当社の企業価値の算定式は、以下の通りです。それぞれの項目で何に取り組んでいくのか、2030ロードマップの中でちゃんと考えて、ちゃんと実行していきます。

分子の着実なキャッシュ・フロー創出では、オーガニック成長、EBITDAマージン向上、ROICを重視した経営の推進、原料・製造コスト等各種コストの効率化、在庫把握力強化による適正在庫管理、サプライチェーンマネージメント(SCM)の強化等、成長力と稼ぐ力の両方に磨き込みをかけていきます。分母の資本コスト低減では、サステナビリティ推進を通じたサステナブルファイナンスの活用、リスクマネジネント強化、借入コスト低減、適切な財務レバレッジの活用を行います。そして、さらなるスピードアップ×スケールアップをさせていきます。まだ改善すべき課題があるのが現状ですが、企業価値の算定式を念頭に、それぞれの組織での工夫・努力・挑戦を束ねて、企業価値向上の好循環を生み出していきたいと思います。

ありたい姿を前倒しで実行するには?

今、味の素グループは順調に成長しています。しかし、より成長していくためには新規事業や新製品が欠かせません。私をはじめ、社内にはそれらがまだ足りないという課題認識があります。大企業にありがちなタコツボ化(サイロ化)によって、よいテーマは生まれても、なかなかインテグレートが進みません。それは中長期の計画が弱く、共通の戦略目標が少ないからです。

例えば、ブラジル味の素社にいたとき、日本のR&D成果を紹介してもらえる機会は多くはありませんでした。当社グループには沢山のよい技術があるので、もっと広く活用できれば、グローバルで事業をさらに伸ばすことも新規事業を興すことも可能になると思います。

2030ロードマップの3年目に入り、前社長の藤江はエベレスト登頂に例えると現在3合目あたりと表現していましたが、ロードマップの高みに向けた挑戦への下地はできてきたと私は評価しています。そこで現在の課題をクロスSWOT分析で抽出し、60日プランを策定しました。1.飛躍的成長に向けたPoF(Picture

of the

future)のアップデートとイノベーションを本気で創出し得る環境整備。2.企業価値向上に向けたコーポレートブランドの強化。3.基盤の強化に向けた事業ポートフォリオマネジメントのあり方とDXによる経営資源の効率化の3つのテーマについて、背後にある本質を特定し中⾧期の具体的戦略を明確化しました。今後適切な時期にご説明したいと思います。

DXにおけるデータマネジメント強化・データドリブン経営の取り組みは全社に共通の課題であり、DXは当社のパーパスや2030ロードマップの実現、企業変革を加速する重要な活動です。業務の徹底的な磨き込み、デジタル/AIの活用強化、グループ共通データ基盤「ADAMS※1」の効果的活用(あらゆる資産に関わる情報をデータ資産としてグループ全体で共有・継承し、業務および業務判断のスピードを上げつつデータから得た知見で価値を創出する)、ナレッジマネジメントの強化、情報分析としてのインテリジェンス強化、そしてデータ起点で日本偏重の経営スタイルを真のグローバル経営に進化させていきます。

- ※1Ajinomoto Data Management System

- 1飛躍的成長に向けたPoF(Picture of the future)のアップデートとイノベーションを本気で創出し得る環境整備

- 2企業価値向上に向けたコーポレートブランドの強化

- 3基盤の強化に向けた事業ポートフォリオマネジメントのあり方とDXによる経営資源の効率化60日プランの骨子

挑戦できる組織と真のダイバーシティ

グループ全体に「高速開発システム」を応用・展開していくためには、挑戦を促すことが重要です。失敗を恐れず挑戦を促し、その挑戦の質を高めていくことで、「従業員・組織が本来持つ能力を十分に発揮し、自発的かつ創造的に仕事に打ち込み、主体的に挑戦・成長できる文化」へと進化させ、「働きがいNo.1の企業グループ」実現に向けて取り組みます。

一口に挑戦といいますが、多くの人は自分の身の丈に合った挑戦が主となる傾向があります。しかし、現在の自身の能力を超えた背伸びの挑戦をすることも必要です。やりたいテーマがあればどんどんやってみる。もちろん撤退を考えることも必要です。問題は新テーマをどう管理していくのか。ステージゲートで管理すべきテーマと、ある程度自由にやるべきテーマを分けて管理していくべきと考えています。

また、私は、イノベーション創出や新事業創造といった大変な挑戦だけでなく、継続的成長を目指し、昨日よりも少しでもよい方向へ向かおうとする日々の活動は全て挑戦と捉えています。そして、具体的に挑戦を支援するため、人事評価制度・運用の見直し、挑戦へのサポート制度、外部プロフェッショナルの伴走、社長戦略予算等を検討していきます。既に、マーケティングデザインセンターではフルスイングしてチャレンジした従業員に「Swing the Bat」賞を贈り、リスクを恐れずチャレンジを続ける文化が醸成されています。「Cook Do®極(プレミアム)」等、面白い製品が出始めています。

サイロ化された組織の融合

食品事業、バイオ&ファインケミカル事業と二つの事業がそれぞれに成長していくことは重要ですが、私は融合できるところに我々のユニークな機会があると思います。例えば、栄養サプリやメディカルフードはバイオ&ファインケミカルの領域ですが、食品事業の知見を取り入れて開発することにより、当社の強みが活かせます。あまり領域を分けず、融合できるところは融合していく。部門の垣根なく、しがらみなく、意見を出し合っていった方がいいものが生まれます。融合領域を創出できることが味の素グループの一番の強みです。

企業は人財がいのち

人財・組織・企業文化の進化には、やはり「人財がいのち!」であります。特に、グローバルな事業成長を牽引する人財を創出していきます。そのために、女性や外国籍の方も含めた海外勤務の推進、主要ポジションへの登用を行い、事業部門・機能部門を横断したキャリアパス等の経験値が多様な人財を創出します。そして、性別・国籍だけではない真のダイバーシティ経営を目指します。

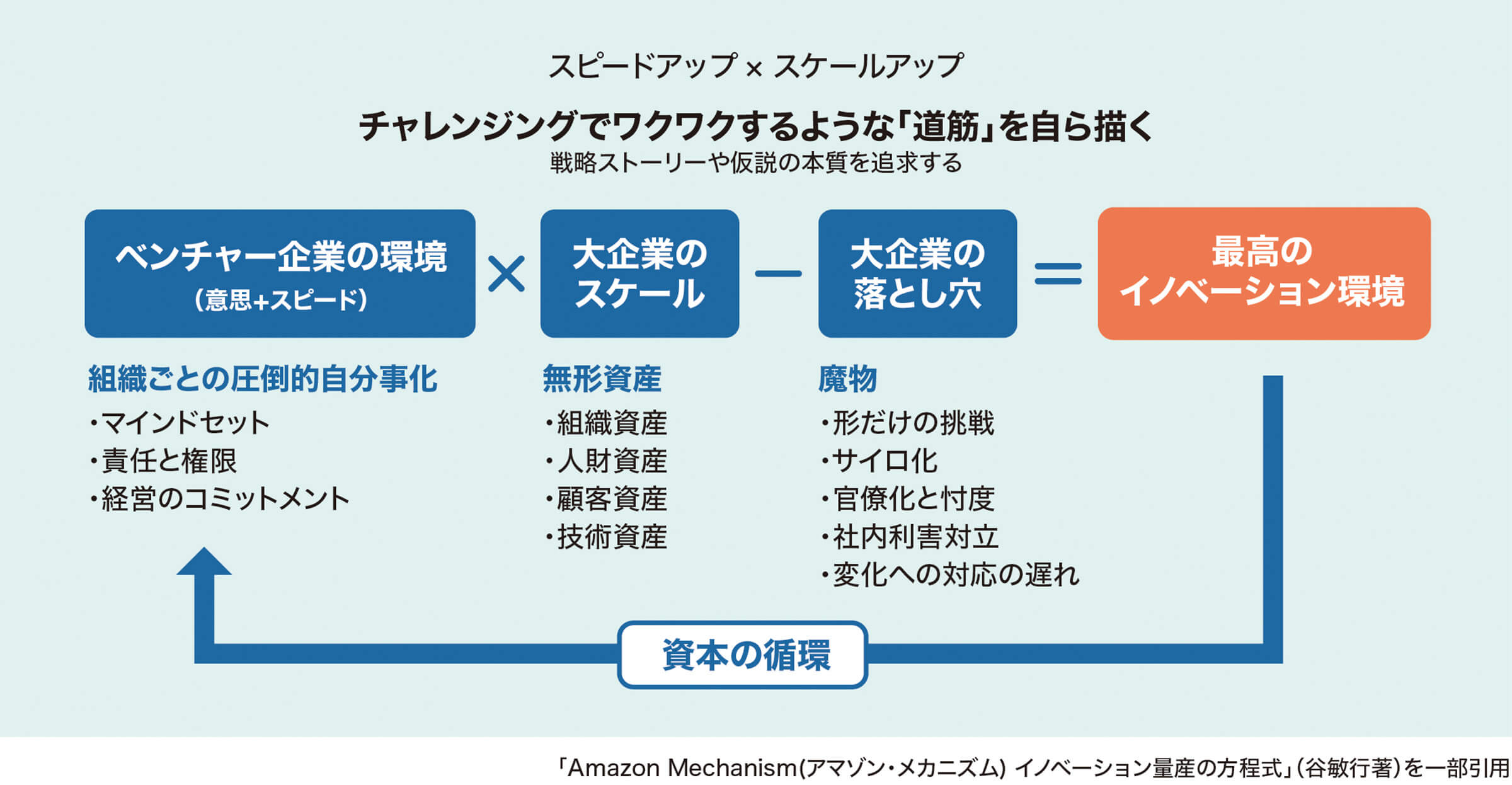

最高のイノベーション環境とは?

2030ロードマップでは野心的な目標を掲げ、全員で達成を目指します。この先も継続的に成長するためには常に新しい製品・サービス・事業を興していく必要があります。既存事業をしっかり伸ばしながら、前述の味の素グループWayにある「新しい価値の創造」で新商品・新サービスを生み出し、「開拓者精神」で新市場を開拓し、「社会への貢献」、「人を大切にする」に則ってイノベーションを創出することで持続的成長を図ります。

一般的には、既存領域からの持続的イノベーションの創出が王道であり、これは大企業に有利になりますが市場がレッドオーシャンになる傾向があります。一方で、消費者の行動に変革を促す変革型のイノベーションは、破壊的イノベーションともなり、将来の顧客・市場ニーズを先読みして新規に創出すればブルーオーシャンになりえますが、大企業には落とし穴があります。

以下は、アマゾン社のイノベーション量産の方程式として紹介されている最高のイノベーション環境の式で、私は大変参考にしています。

最高のイノベーション環境とは、「ベンチャー企業の環境」×「大企業のスケール」−「大企業の落とし穴」というものであります。「新規事業の敵は社内にあり」といわれるように、サイロ化等の味の素グループにある大企業病の魔物を排除し、最高のイノベーション環境を創り上げ、得られた資本を新たな挑戦に循環させていきたいと考えます。また、新規事業の成功確率を上げるために、まずは「ちゃんと」将来のありたい姿を考えることを進めます。志(パーパス)を起点に、2030年に向けて、味の素グループの強みを活かせる重点成長領域として設定したヘルスケア、フード&ウェルネス、ICT、グリーンの4領域でありたい姿を描き、誰に、どんな課題に対して、どのような価値を、いつ、どう提供するのか?例えば、フード&ウェルネスの領域では、現在当社は調理ロボット事業、業務自動化AIロボット事業を展開するTechMagic社と協業しておりますが、このようなフードテック系調理機器と当社の「おいしさ設計技術®」、健康価値向上技術等の組み合わせから、将来の顧客ニーズを具体的に先読みして構想していきます。ヘルスケア領域では、核酸医薬から遺伝子治療、細胞治療へと、技術革新とレギュレーションの進歩が将来必要となりますし、グリーン領域ではカーボン等のクレジット認証が得られるポジティブインパクトをどのように創出していくかを構想しています。ICT領域では高性能で低消費電力の実現に向けた光電融合技術向け材料開発等が将来に向けて必要です。実は、ABFも開発当初にはなかった真空ラミネーターという新たな積層装置の普及とともに広がっていきました。新規技術を組み合わせて将来を構想することで、イノベーションの確率が上がると思います。もちろん、日本だけでなくグローバルに考えて、成長市場へのポジショニングを図ります。特に日本の食品事業では“人口減少を捉えた将来のありたい姿とは何か。”まずはそこを明確にし、小売店様や流通企業様と伴走して、継続的なイノベーションを行いながら、成長させていきます。

一方、日本以外ではASEANやラテンアメリカ等地域ごとに将来のありたい姿がありますが、グローバルな戦略がやや弱いと考えております。地域でしっかり考え、実行する裁量を与えながら、グローバルヘッドクォーターとして将来の構想、戦略を作っていきます。

ポジティブ・インパクトの挑戦的創出

当社は2030年ありたい姿で、50%の環境負荷削減、10億人の健康寿命の延伸を掲げています。また、食品事業とバイオ&ファインケミカル事業を主とする味の素グループにとって、「持続可能なアグリフードシステム」は非常に重要です。

アグリフードシステムをバリューチェーンの流れで見てみますと、上流つまり農畜産物の生産において実に大きな環境負荷がかかっています。例えば、世界のGHG排出の約1/4、淡水利用の約7割、平地利用の約5割は農畜産物の生産に起因するものだといわれています。それにも関わらず、製造段階を経て下流の消費まで含めたバリューチェーン全体では食料の約1/3が廃棄されており、気候変動、生物多様性、水資源、森林破壊等、多様な問題の原因として到底無視できるものではありません。

これまでも、そして現在も世界における気候変動問題の焦点は、主として化石燃料からの脱却ですが、アグリフード領域への関心が徐々に高まり、2年前のCOP28のエミレーツ宣言では持続可能なアグリフードシステムの構築が初めて重要テーマとして採択されました。そして、2025年ブラジルで開催される予定のCOP30では、気候変動に関する国際的な枠組みの強化・ルール形成に向けてアグリフード領域での進展が期待されています。

私は、昨年アゼルバイジャンで開催されたCOP29に参加し、日本パビリオンのイベントにも登壇させていただき、ブラジル味の素社でのサステナビリティ活動を3つ紹介いたしました。

①サトウキビ等から発酵製造されるアミノ酸の発酵微生物由来成分を配合し植物の成長を促す農業資材(バイオスティミュラント)を、サトウキビ畑等の肥料として使用するバイオサイクル。

②他社との協業によるアマゾン地域の小農家を支援する活動。

③飼料のアミノ酸バランスを改善し、温室効果ガスの排出削減および飼料中の大豆かすの調達に関わるCO2削減を可能にする牛用のリジン製剤「AjiPro®-L」。

昨年11月アゼルバイジャンで行われたCOP29にて

そして現在、農業大国であるブラジルでは、①に関して日本政府のブラジル支援事業と連携し、「ブラジル劣化農地回復に向けた実証調査」プロジェクトに参画しました※2。

さらに③においては、牛の排泄物やげっぷから出るGHGは全世界で排出されるGHGの約1割を占めているとされ削減価値の大きい領域であり、牛の飼育頭数世界一のブラジルで、乳牛・肉牛でのフィールドテストを実施中です。COP30にも参加し、当社グループのグローバルなサステナビリティへの取り組みを加速していきたいと考えます。

このように、社会課題に対して当社事業が社会に与えるネガティブなインパクトの削減だけでなく、広く社会に対するポジティブなインパクトの創出に挑戦していきます。

2030年ありたい姿を前倒しで実現します

新入社員との対話の様子

私は社内に「健全な危機感」を浸透させていきたいと考えています。何のために成長したいのか。なぜスピードを上げていかなければならないのか。「何か新しいものを開発し、人の役に立ちたい!」という思いで入社した私にとって、研究を続けるのは楽しさからではなく、自分の描く目標を達成したかったからです。「今の自分を超えなければ」という自分の中から湧き上がる思いこそが、「健全な危機感」であり、営業部門でも製造部門でも同様に感じて欲しいと思っています。

「高速開発システム」によって新たな芽も出始めています。ABFもそうであったように小さくスタートして、大きく育てていくことが大事です。そして、挑戦を続けながら不確実性の高い世界の中で成功の確率を上げていきます。

さらに、社会価値の高い製品を提供していくことで、コーポレートブランド価値も高めていきます。私が大事にしているのは「現場感」です。現場を尊重しながら、自らの考えや意見も積極的に伝えていきたいと考えています。CEOとして、様々な機会を通じて現場(グループ内だけでなく、顧客・市場含め)を訪ね、また対話を重ね、自分の思いを届けることで、挑戦する姿勢を社内外に広げ、ともに成長していきたいと思っています。

ブラジル味の素社で実施していた「Meet the President」のように各組織・階層との“CEO対話”を実施し、従業員の皆さんと様々な対話をしながらPDCAを回し、企業文化の進化を目指します。

企業の競争力の源泉はそこで働く「人」であり、従業員一人ひとりの成長の総和が企業の発展となります。各従業員がそれぞれの役割・業務で、自分の仕事に興味と誇りを持って、自分の強みを磨き・発揮しながら、お互いの強みを尊重し合って、一致団結したプロフェッショナルなワンチームで高みを目指したいと思います。

以上を踏まえ、中村新体制が目指す、ASV経営進化のシナリオを進めていきます。志(パーパス)と味の素グループWayに基づき、「高速開発システム」でスピードアップ×スケールアップを基軸に、4つの重点成長領域において、既存事業からのフォーキャストとありたい姿からのバックキャスト双方から事業モデル変革による新事業の創出とオーガニック成長を確実に推進することにより、事業ポートフォリオを進化させていきます。

そして、皆さまのご期待にしっかりと応えるべく、持続的な企業価値の向上に取り組み、2030ロードマップのASV指標を前倒しで達成することを目指します。

常に「ポジティブ・エナジャイザー」であることを心がけながら、私自身が努力と挑戦を続け、成長していくことでリーダーシップを発揮していきたいと考えます。

中村茂雄

- 1967

- 兵庫県姫路市出身

- 1992

- 東京工業大学(現東京科学大学)総合理工学研究科化学環境工学科(修士)卒業

- 味の素株式会社入社

- 中央研究所にて機能性材料開発に従事

- 1996

- 味の素ビルドアップフィルム®(以下ABF)の開発に従事

- 2004-2006

- 学生時代からの夢であった「留学」を実現

- 研究留学から帰国後、ABFの開発リーダーに復職

- 2011

- ABFの成果により、日本化学会化学技術賞受賞

- 2012

- 一橋大学 ポーター賞受賞

- 2016

- バイオ・ファイン研究所 素材・用途開発研究所素材開発研究室長

- 2019.6

- 執行役員

- 味の素ファインテクノ社社長

- 2020

- MBA取得(BOND University Australia)

- 2021.6

- 執行理事

- アミノサイエンス事業本部化成品部長

- 2022.4

- 執行役常務

- ラテンアメリカ本部長・ブラジル味の素社社長

- 2025.2

- 代表執行役社長 最高経営責任者

- 2025.6

- 取締役