社長メッセージ2024

今こそ、「ありたい姿」を実現する好機と捉えています。

2022年4月に執行役社長に就任し、エベレスト登頂に例えると3合目でベースキャンプができたという受け止めでしょうか。まだまだ課題はありますが、この課題は「ありたい姿」と現状のギャップであり、それらを解決することで「ありたい姿」を実現する好機と捉えております。

取締役 代表執行役社長 最高経営責任者

お伝えしたいこと

- 覚悟を決めて変革を進め再成長路線に入ることができています

- 中期ASV経営を「志×熱×磨」「スピードアップ×スケールアップ」で進化し続けています

- 「アミノサイエンス®で人・社会・地球のWell-beingに貢献」していきます

- 着実なキャッシュ・フロー創出、成長率向上、資本コスト低下で企業価値を向上しています

- サステナビリティを推進し、ネガティブインパクトを削減しポジティブインパクトを創出していきます

- 企業発展の原動力となる無形資産の価値を「見える化」し、強化していきます

- ガバナンスを進化させ、やめること・減らすことを決め、優先順位をつけて2030ロードマップに取り組んでいます

- 対話・対話・対話で、自発型企業風土と挑戦のための取り組みをさらに進めます

- しかしまだ課題は多くあります 課題を機会と捉え、さらなる高みに挑戦し続けます

1 エベレスト登頂に例えると、まだまだ3合目あたりです。

2022年4月に執行役社長に就任し、世界中の3万4,000名の従業員が「志」への「熱意」を強めながら、一人ひとりもチームも日々実力を磨き込んで、「スピードアップ×スケールアップ」に挑戦してきました。

取締役会から大幅に権限を委譲された25名の執行役も最前線で活躍する従業員との対話や関係者の皆様との協働を進めながら企業価値向上に向け取り組んできました。

おかげさまで2023年度も売上高1兆4,392億円(前年比5.9%増)、事業利益1,476億円(前年比9.1%増)と過去最高、株価も上場来高値を更新することができました。

遺伝子治療CDMO(医薬品開発製造受託機関)のForge社買収の影響を除けば当初見通しを上回る実績でした。

これもひとえに「志」に共感いただけるステークホルダーの皆様のおかげであり、心より御礼を申し上げます。

これまでを振り返っての自己評価としては、進化できたことも多くありますが、まだまだ課題もあります。この課題は「ありたい姿」と現状のギャップでもあり、それらを解決することで「ありたい姿」を実現する好機でもあります。

エベレスト登頂に例えると、3合目でベースキャンプができたという受け止めでしょうか。これからが本当の登頂と考えています。

それらの好機も活かしながら皆様のご期待に沿えるよう全力で取り組んでいきます。どうぞよろしくお願いします。

2019年頃、業績が低迷、生まれ変わる覚悟

味の素グループは2019年頃に業績が悪化、株価も含めた企業価値が低迷し、社内外から多くのご批判をいただきました。この状況をふまえて前CEOである西井孝明が覚悟を決めて生まれ変わることを宣言、DXをはじめとする企業変革に取り組んできました。私も当時経営会議メンバーとして業績悪化への責任を痛感していましたし、その当時の苦労や心配を従業員や関係者の皆様に二度とさせてはならないと強く心に誓っています。そのためにも本質的課題を直視して抜本的な取り組みを粘り強く継続することが何よりも必要です。そしてそれが継続的・飛躍的に企業業績や企業価値を向上させることにつながると考えています。

タコツボ化を解消するには

企業が停滞する要因は様々なものがあると思います。私は、その本質的課題の一つが、タテ型組織がタコツボ化(サイロ化)し、「上向き・内向き・後ろ向き」になることだと思います。タテ型の理論が優先し過ぎると部分最適となり、全体最適の判断や行動が損なわれ、前例踏襲が中心となりがちです。そして、挑戦する力も低下していくことで、お客様や社会への変化対応力が弱まり、企業業績が悪化、企業価値も停滞し悪化していくと考えています。

これは当社のみならず、世界共通の人間集団が持つ本能の一つではないかと考えています。ダーウィンの有名な言葉に「最も強いものが生き残るのではない。最も変化できるものが生き残る」というものがあります。このような人間の特質をしっかりと認識して、適切な打ち手を講じ続けることが重要だと考えています。

どうすれば変化・進化し続けられるか

一つの方法は、強力なリーダーシップとトップダウンで変化し続ける方法です。例えば、一代で築いた創業者のように、またいくつかのグローバル企業に見られるように、優秀なトップが強力なリーダーシップを発揮して部分最適にならないよう、トップが全体最適で決めていくというやり方です。いくらタコツボ化(サイロ化)してもそれを優秀で強力なトップが一人で束ねるので課題を乗り越えることができます。

ただ、一代で衰退したり、継続性が課題となる例も多いことを、私自身も中国・フィリピン・ブラジルでの勤務を通じて体感し、歴史からも学んできました。

開拓者精神で、新しい価値を創造

ではどうしていきたいか。当社が取り組みたいのは、ASV(Ajinomoto Group Creating Shared Value)経営を推進し、現場の最前線のメンバーが「志×熱×磨」 と「スピードアップ×スケールアップ」で開拓者精神を発揮し、新しい価値を創造し続ける会社創りです。「志」に向けて、やらされるのではなく、自ら(自発的に)「熱意」を持って、実行力を「磨」き続ける。社会や生活者の変化や進化をふまえて、もともと味の素グループが持ち合わせている自発型の企業風土を更に磨き上げて、いち早く変化・進化し続けていきたい、そう考えています。優秀なトップが強力なリーダーシップを発揮する会社と比較すると、短期的には「スピードアップ×スケールアップ」で見劣るとしても、中長期での持続的な企業業績拡大と企業価値向上を実現できると考えています。

2 「志」への「熱意」を高めるワンチームの風土作り。

役員やリーダーのみならず若手も入り議論をつくし、2023年2月に「志」(パーパス)を「アミノサイエンス®で人・社会・地球のWell-beingに貢献する」に進化させました。この「志」については、社内外ともに第一印象としては好意的に受け止めていただいていると感じています。ただ、課題としては、例えば「アミノサイエンス®」がわかりづらいといった声もまだ多くあり、当社の造語をわかりやすく一層理解していただけるような取り組みが必要です。このASVレポートでもアミノサイエンス®をご理解いただけるよう努力していきたいと思いますし、ビデオ等も作成しその浸透に努めていきます。

また、味の素グループの「志」自体は良いと思うが、自分の仕事からは遠いように感じるという印象を持つ従業員もまだ一定数います。この状況をどう進化させ続けるかも課題です。

全体としては、従業員の「志」への「熱意」が高まる事例が数多く生まれているという実感があります。その一例ですが、昨年の2月に日本国内のお客様への感謝の集いを行った際、入社3年目の営業戦略部(当時)の佐藤里帆さんから「6歳の時に観たテレビ番組で、貧困による食や健康の格差に問題意識を持ち、学生時代にフィリピンの孤児院やブラジルの貧困街で1年間過ごし支援活動を行ってきましたが、支援を継続し拡大していくためには経済価値も創出することが大切で、ASVに共感して味の素社に入社し、現在は事業という形で貢献したいという熱意を持って仕事をしています。」というお話があり、また同様に、今年2月の感謝の集いでは、入社3年目の九州支社の澁田奈々さんから、「2030年に実現したい未来は、『おいしさ』を通じて、誰もが笑顔になれる場を作りたい」というプレゼンがありました。このような従業員の「志」への「熱意」はお客様のみならず私も含めた多くの参加者の胸を打ちました。

重なりを見つけてみよう

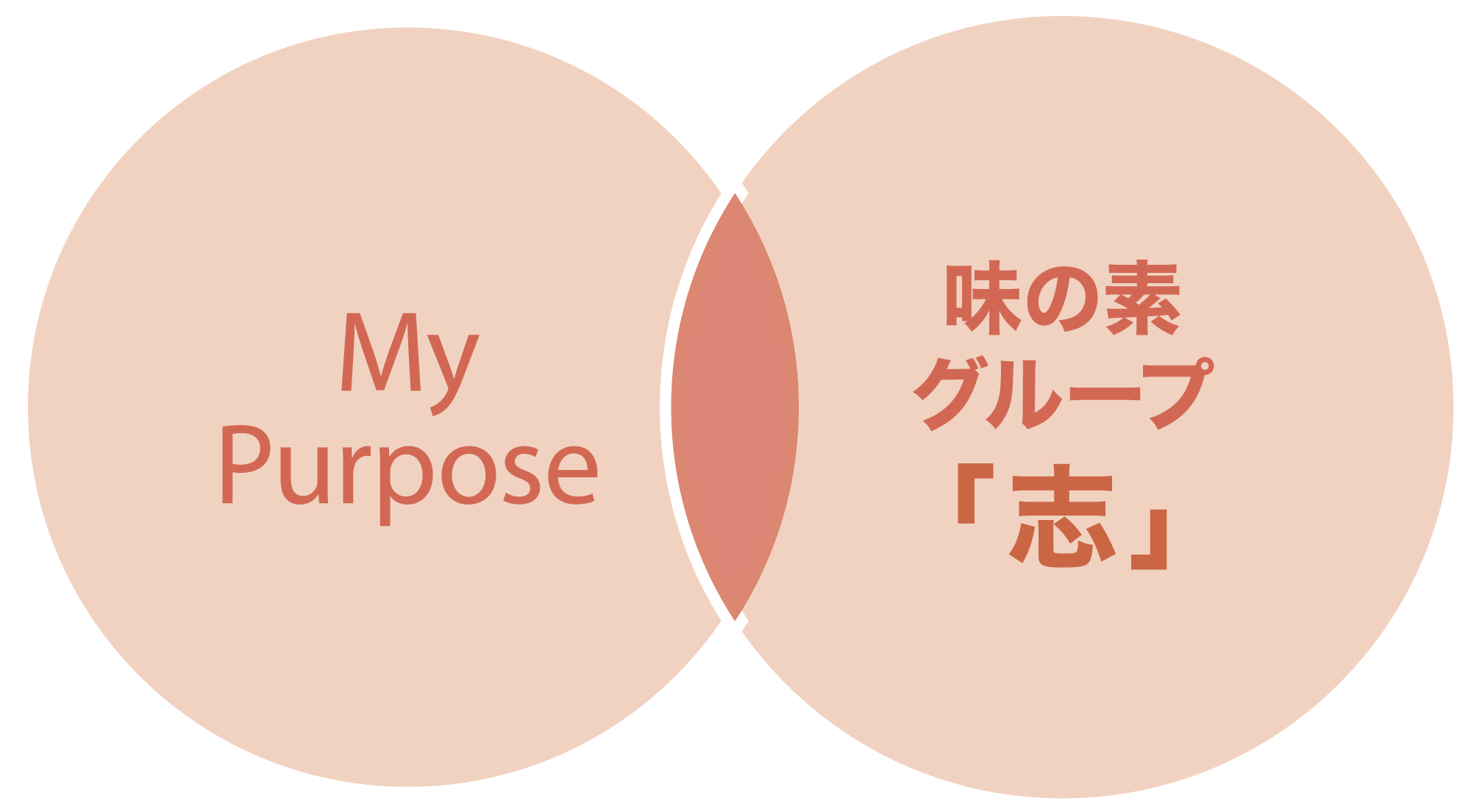

味の素グループの「志」は比較的広い概念なので、社員一人ひとりの人生の「志」との重なる部分が見つかりやすく、特にその重なる部分があれば自然と「志」への「熱意」が高まっていくのではないかと考えています。

そして、「重なりを見つけてみよう」という取り組みが進んでいます。まずは執行役25名全員で「My Purpose」ワークショップを行いました。この取り組みは私が指示したのではなく、経営企画部等のメンバーが考えてくれたものです。「藤江さんも参加してくださいね」ということで参加し、当初は「どんなワークショップなのかな?」と半信半疑でしたが、自分でも気づいていない自身の価値観や強み弱みも理解でき、そして何より執行役全員の仕事を通じてだけでは見えていなかったその人が大切にする人生の「志」を理解し合えました。幼い頃の苦しかったことや楽しかったこと、現在大切にしているプライベートな面も含めてメンバー間で共有することで自然にコミュニケーションが生まれ、結果として信頼関係やチームワークが強まったと感じています。率直に語り合うというワンチームの風土づくりにもつながっています。

PPPP(Plan-Plan-Plan-Plan)から実行力の「磨」き込みへ

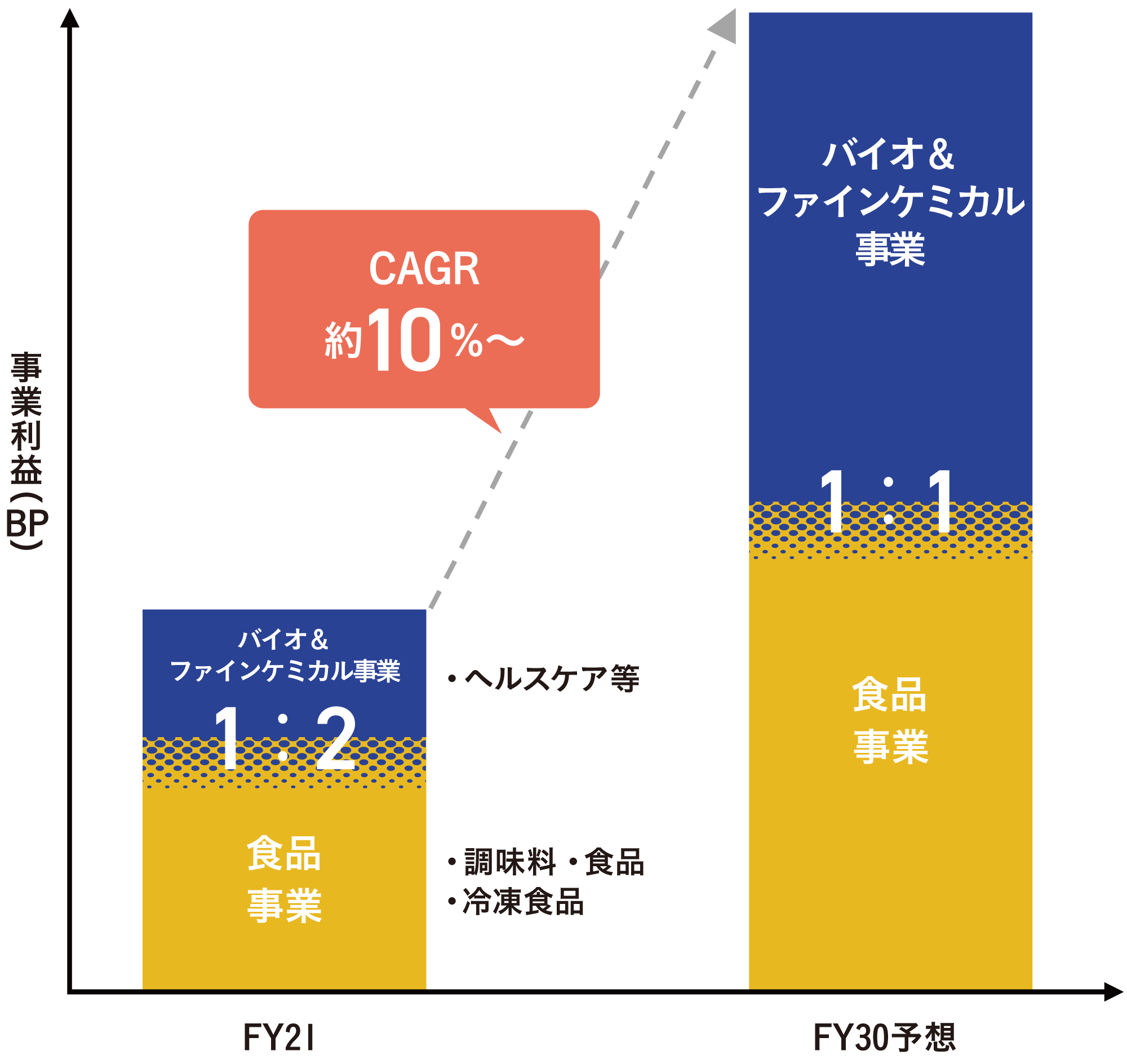

味の素グループは長年続いた3カ年中期計画をやめて、過剰な計画主義であるPPPP(Plan-Plan-Plan-Plan)から実行力を「磨」き続ける経営に進化中です。社内外からも好意的に受け止められ、2030年の「ありたい姿」である食品事業:バイオ&ファインケミカル事業の利益を1:1に向け、食品事業も継続的に成長させながら、バイオ&ファインケミカル事業の大幅伸長に向け取り組みを進めています。

「磨」くという観点では、ASEAN地域で2020年頃から始まったローリングフォーキャストを全社に展開中で、2023年度から全事業部と主要法人で毎月実施しています。毎月実施することで見込みと実績の差の要因が何なのか? それをどのように把握して解決していくのか? といったやり方を通じて実行力が磨かれていきます。私自身や経営会議メンバー自身の自社の業績を見込む力や課題の把握力も向上してきています。パターン化する「型化」の取り組みの一つで、それをグローバルに「スケールアップ」中です。またDXを推進する中で、OE(オペレーショナル・エクセレンス)の推進も業務を磨く重要な取り組みです。

グローバルでの各原燃料費コストの変化やそのグループ全体でのインパクトの「見える化」も進んでいます。適切な対応ができているか、各事業や各法人での値上げ(バリュープライシング)の取り組みを一覧表化し、当該部門の責任者のみならず他部門からも全体の値上げへの対応状況を「見える化」することで各事業や法人相互の学びと対応のスピードアップにも寄与しています。

また、苦境に陥った法人や事業の立て直しの「型化」も進めています。2021-22年度に業績が悪化した北米冷凍食品やベトナム風味調味料では、当該法人はもちろん本社や経営会議メンバー、そして地域本部等も支援する再生の取り組みを進め、「見える化」においてはTDCマージン、歩留まりや品質向上の取り組み等、その「型化」も進んできました。その結果、北米冷凍食品事業やベトナム味の素社の業績は大きく改善し、2023年度のグループ業績向上に大きく貢献しています。バリュー・クリエーション・アドバイザリー・ボードメンバーであった斉藤剛氏に味の素社に入社いただき、取締役執行役常務 CXO(Chief Transformation Officer)として、これまでの事業再生や企業変革の経験も活かしながら、苦境に陥った事業や法人を当該事業関係者と協働し再生する「型化」と横展開による「スケールアップ」に取り組み中で、企業変革推進部を今年4月に立ち上げ、人財と組織の両方にこの無形資産を定着させ活用できるようにしています。

ありたい姿への「磨」き込み

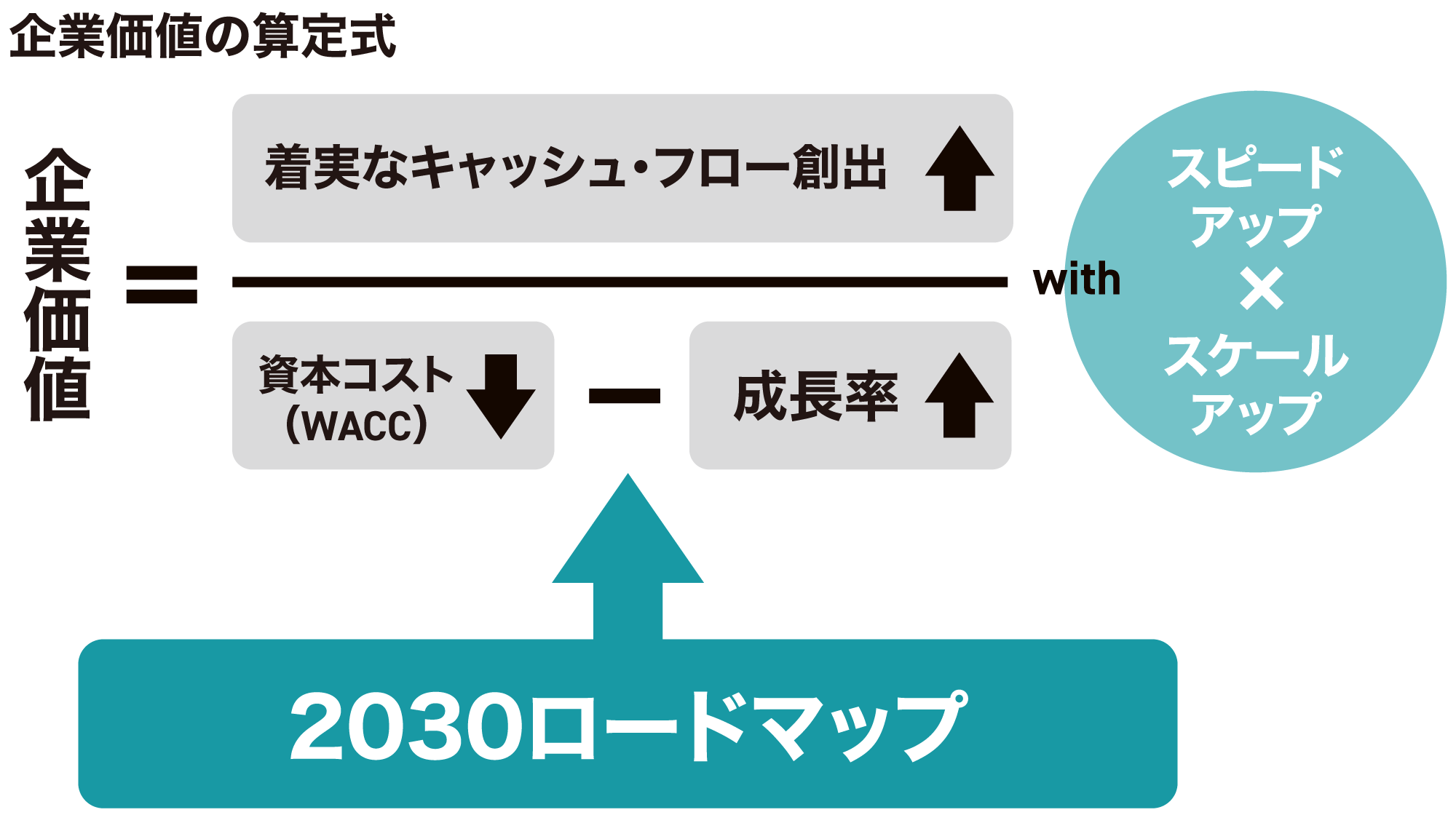

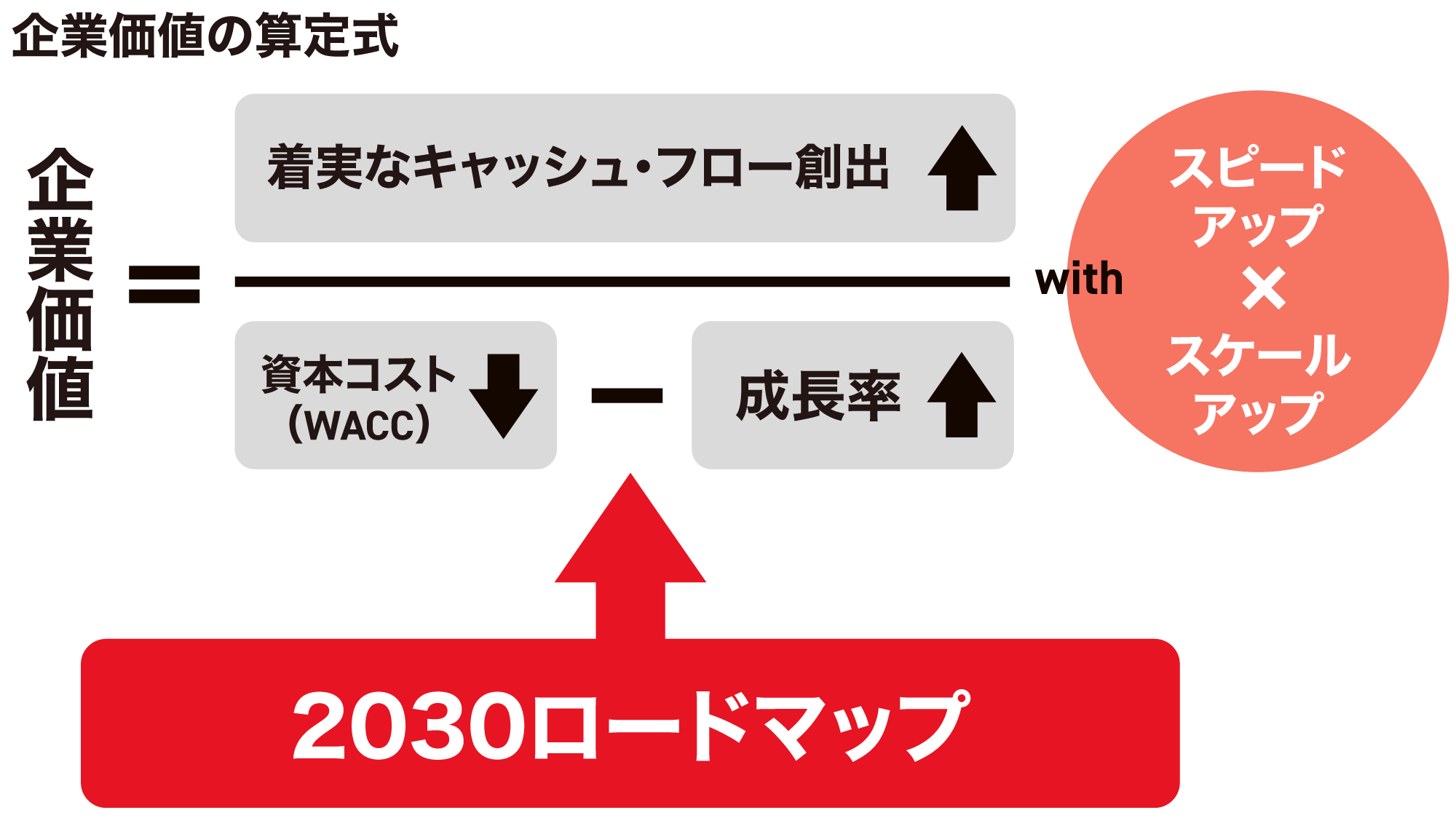

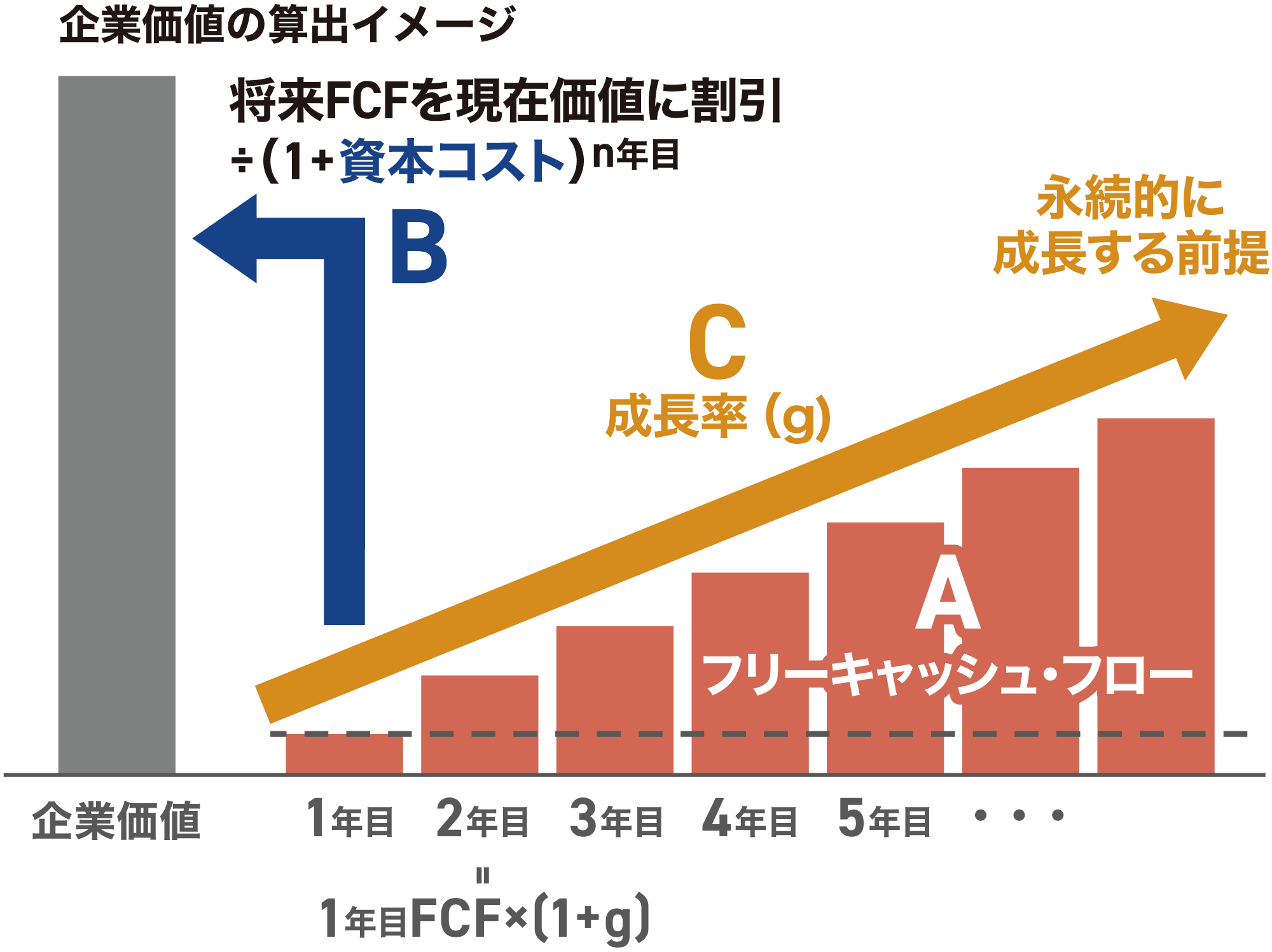

当社はご覧のような企業価値の算定式を持っており、それぞれの項目で何に取り組んでいくのかを2030ロードマップの中で定めています。

分子の着実なキャッシュ・フロー創出では、オーガニック成長・事業利益率向上・各種コストの効率化等、資本コスト削減ではサステナビリティ推進を通じたサステナブルファイナンス活用・リスクマネジネント強化・ローリングフォーキャスト推進による業績の安定化等、成長率向上ではASV経営やサステナビリティ推進による持続的成長の実現・戦略的成長4領域への集中・事業ポートフォリオの進化等に取り組んでおり、売上・事業利益・時価総額の過去最高値更新等の具体的成果につながっています。

| 企業価値向上要素 | 取り組み例 |

|---|---|

| 着実なキャッシュ・フロー創出 |

|

| 資本コスト低減(WACC) |

|

| 成長率アップ |

|

| スピードアップ |

|

| スケールアップ |

|

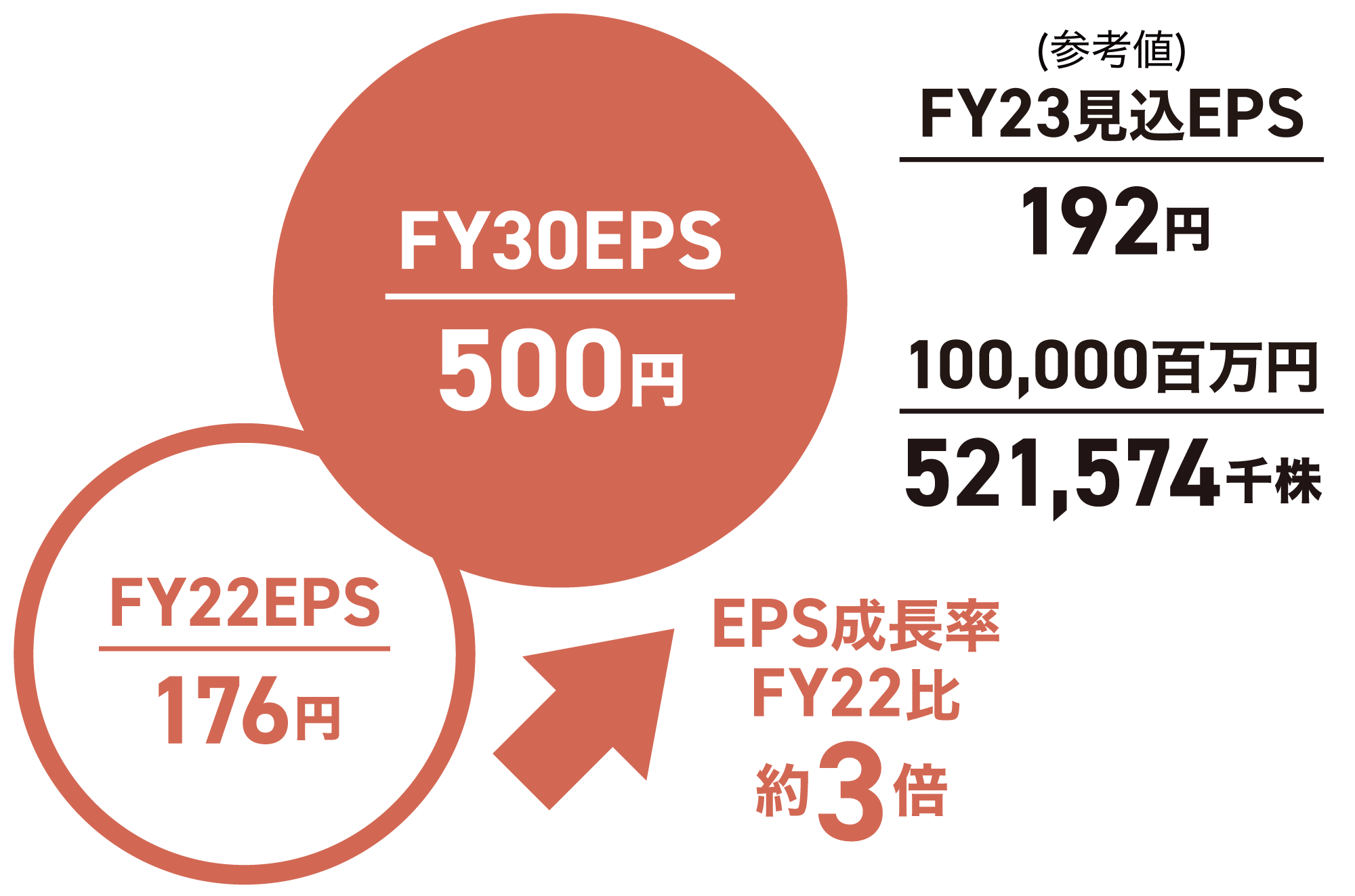

また、経営会議での勉強会も行っており、昨年度は60〜90分を5回、今年も同様に実施しています。例えば、EPS向上については、以下のような資料で考え方を共有し、これを実現するための自社株買い、企業業績向上、当期利益向上、そして実効税率を現在の34%から適正化するための方策の検討等を行っています。これによりEPS3倍のロードマップがチャレンンジングではありますが、はっきりと見えるようになっています。

一方、「磨」くという観点でも課題はあります。例えば、アミノ酸事業等はお客様での在庫調整もあり2023年度は業績が低迷しました。医薬用・食品用アミノ酸の顧客在庫把握力が弱かったのが課題です。電子材料の顧客在庫把握力も課題の一つでした。いち早く在庫調整力を上げてコロナ禍でも安全在庫を大きく超えるような在庫にならないための「見える化」と、顧客との対話の力を上げておくべきでした。それを十分に内省し、既に打ち手は講じてきており、在庫把握力は向上しましたが、課題の発見力と対応の最初の一歩のスピードはもっともっと上げていく必要があります。まだ課題があるのが現状ですが、課題は「ありたい姿」と現状の差(ギャップ)であり、課題から逃げずに明確化し解決していけば「ありたい姿」に到達できると考えています。

Swing the Bat~空振りしてもいいのです

野球に例えるとSwing the Bat、まずやってみる、100点主義から機敏に打ち手を講じ続けることへの進化に挑戦中です。スピードアップのための取り組みの一つが挑戦を促す仕組みと取り組みです。2023年4月に立ち上げたマーケティングデザインセンター(MDC)では、日本の調味料・食品分野において、ここ約7年間10億円を超える新製品や新サービスが出ていない現状をふまえて本質的課題が何かについて議論しました。そこからでてきた言葉が「Swing the Bat」です。打席にまず立ってしっかりとバットを振る、しっかりと挑戦して筋の良い製品やサービスを出していこうという取り組みです。幸い味の素グループは、月間860万名のユニークユーザー数を誇るAjinomoto Park等、生活者のデータベースを有しています。これらのデータを基に、事業部の開発担当者と連携し、デジタルを最大限活用して生活者のインサイトに迫ることを進めています。例えばこれまでにない辛くて痺れるような本格中華合わせ調味料「Cook Do®PREMIUM 極 麻辣麻婆豆腐用」は、通常の「Cook Do®」の2倍の値段でも大好評をいただいています。また、冷食宅配弁当「あえて、®」を上市しました。具体的検討から約1年で上市に至り、お客様の声を聞かせていただきながら改良を続けていきます。おかげさまで高い評価をいただき出だし好調です。

想定問答集の作成をやめました

断捨離を経営トップからも進めており、スピードアップに役立っている実感があります。例えば、経営会議に答申する際は事前準備が相当量に達し、その対応に追われるスタッフの多くが疲弊していました。そこで、会議の準備を減らすため、答申をする事業の実務関係者にもオンラインで経営会議に入ってもらい、その場で質問に答えてもらうようにしました。株主総会対応でも、以前、想定問答集が1400問もあり、私は見た瞬間「読み切れない」と思いましたし、わざわざ株主総会にご参加いただける株主の皆様は経営者がどのように企業価値を上げようとしているのか、その手法や自らの言葉で語る想いといったことに関心が高いと思い、株主総会で全体の想定問答集を作成するのはやめました。私は、自分で100問程度の想定問答集を作成し自分の言葉でお話しするようにしています。

スピードアップの具体例

- 取締役会の実効性を①「執行の監督・監査」②「大きな経営方針の決定」や③「執行のリスクテイクを支える」と定め、特に②③で執行をスピードアップ

- 次の成長ドライバー育成:オリゴ核酸CDMO、メディカルフード、バイオスティミュラント等のアグリビジネス、他

- その次の成長ドライバーの種まき:遺伝子治療CDMO、GYOZA-X展開(日欧米に加えブラジル・東南アジア他)、グリーン領域、他

- 苦境に陥った法人や事業再生の「型化」と横展開:北米冷食、ベトナム風味調味料、他

- 原燃料コストの「見える化」と共有化、価格適正化のスピードアップ

- 「やめること・減らすこと」に関し、役員のリーダーシップで43テーマを抽出し、実行中

- OE(Operational Excellence)による承認プロセスのシンプル化(途上)

- サステナビリティを推進し、ネガティブインパクトを削減しポジティブインパクト創出をスピードアップ中

スケールアップの具体例

- 高速開発システムを「型化」横展開しスケールアップ中:南米各事業(調味料、餃子、他)

- アジアの風:アジア・東南アジアへの輸出拡大。各国製品の日本での発売検討中。

- グループ各社の良い取り組みを共有化しグローバルにスケールアップ中:アセアンEC、ローリングフォーキャスト、他

- 約7年間10億円以上のヒット商品が出ていなかった日本調味料・食品で「Cook Do®PREMIUM 極 麻辣麻婆豆腐用」、パスタキューブ™、「あえて、®」等、2ケタ億円を狙える筋の良い製品を次々に発売。

- 知的財産のスケールアップ:特許件数・ライセンス収入増

- World Benchmarking AllianceでのFood and Agriculture Benchmark、2021年90位から2023年13位へと大幅躍進

- 2023年コーポレートブランド価値1,625百万US$(前年比+17%)と大幅増

- アグリビジネス(特にバイオスティミュラント)のグローバルレベルスケールアップのための組織化(含むスタッフ設置)

- アセアンにおけるEC拡大のための伴走社もおいてスケールアップ中

ガバナンスの3つの定義

ガバナンスという点では、2021年6月より指名委員会等設置会社に移行し、2023年度に取締役会の実効性とは何か?を3つの観点で定義しました。①「執行の監督・監査」はこれまでも注力してきましたが、特に②「大きな経営方針の決定」や③「執行のリスクテイクを支える」が執行のスピードアップにも寄与していることを実感しています。取締役会も議長は社外取締役で取締役11名のうち社外が6名と過半数で、指名委員会・報酬委員会も全員社外取締役で構成されています。監査委員会は社内事情にも精通することでより監査機能を高めるという観点で非執行の社内取締役1名をおいています。このように社外の知見をガバナンス強化や経営に活かしていく取り組みが大きく進んでいます。私がCEOに就任した直後にCEOサクセッションプランの素案を自分で作成し指名委員会に諮りました。私に事故があった場合等の短期案と中期案を策定、その内容は、全体方針・人財要件・次期CEO候補者の人財プール・候補者育成・アセスメント・候補者決定へのプロセス等からなり、指名委員会での議論を経て、毎年見直していきます。

当社の今後の企業価値向上に鑑みたとき、箱根駅伝のように、その区間を全力で走り切って、次世代へつないでいくといった方法で、自発的企業風土を強めながら、生活者やお客様に一番近い最前線の従業員や関係者が「志」への「熱意」を高く持って日々実行力を「磨」き続けることで企業価値を継続的・飛躍的に成長していく経営スタイルを目指していきたいと考えています。

スピードアップは道半ば

スピードアップは道半ばですが、海外調味料・電子材料等の現在の成長ドライバーに加え、オリゴ核酸CDMO・メディカルフード・バイオスティミュラント等のアグリビジネス等の次の成長ドライバーは確立できておりスピードアップを実感しています。

その次の成長ドライバーとして、餃子を中心としたアジアン冷凍食品のグローバル展開・Forge社で強化した遺伝子治療分野・いくつかのグリーン領域等を推進していますが、筋の良い種まきをスピードアップする必要があると考えています。

また、グループ全体では、まだ物事を決定する際に多くの承認プロセスがあるといった課題が従業員エンゲージメントサーベイでもみてとれますので、それにもしっかりと対応していきます。

成功モデルの「型化」とその展開

味の素グループはこれまで数多くの事業に成功しそれを継続して発展させてきました。

例えば東南アジアを中心とした地域に密着した調味料や食品の開発・販売モデルです。私もフィリピン味の素社の社長を2011年から4年間務めましたが、当時所得水準の低い人たちが多かったフィリピンで買い求めやすい一袋約5円の小袋をサリサリストアという小さな食料雑貨店に現金で直売するモデルです。1960年代に始まったこのモデルが時代とともに進化し、東南アジアやアフリカに広がっています。また、上記に加え、アセアン地域でも急速に進展しているデジタル化をふまえ、EC事業の「型化」を行い、アセアン地域の主要国での展開をスタートしています。

また、当社の現在の成長ドライバーである電子材料での高速開発システムを「型化」、明文化し勉強会も行い、その型を他国や他事業に展開中です。

スケールアップへの課題

課題はまだまだ数多くあり、次の成長ドライバーをスケールアップし、グローバル横展開をスピードアップすること、そしてその次の成長ドライバーに向けたさらなる種まきも重要です。また、アセットライトについては9割がた完了していますが、時代の変化や事業のおかれた環境も鑑み、引き続きROICを中心にアセット活用状況の「見える化」を進め、必要に応じたアセットライトも終わりなき旅として継続していく必要があります。

3 再成長路線を揺るぎないものにしていきます。

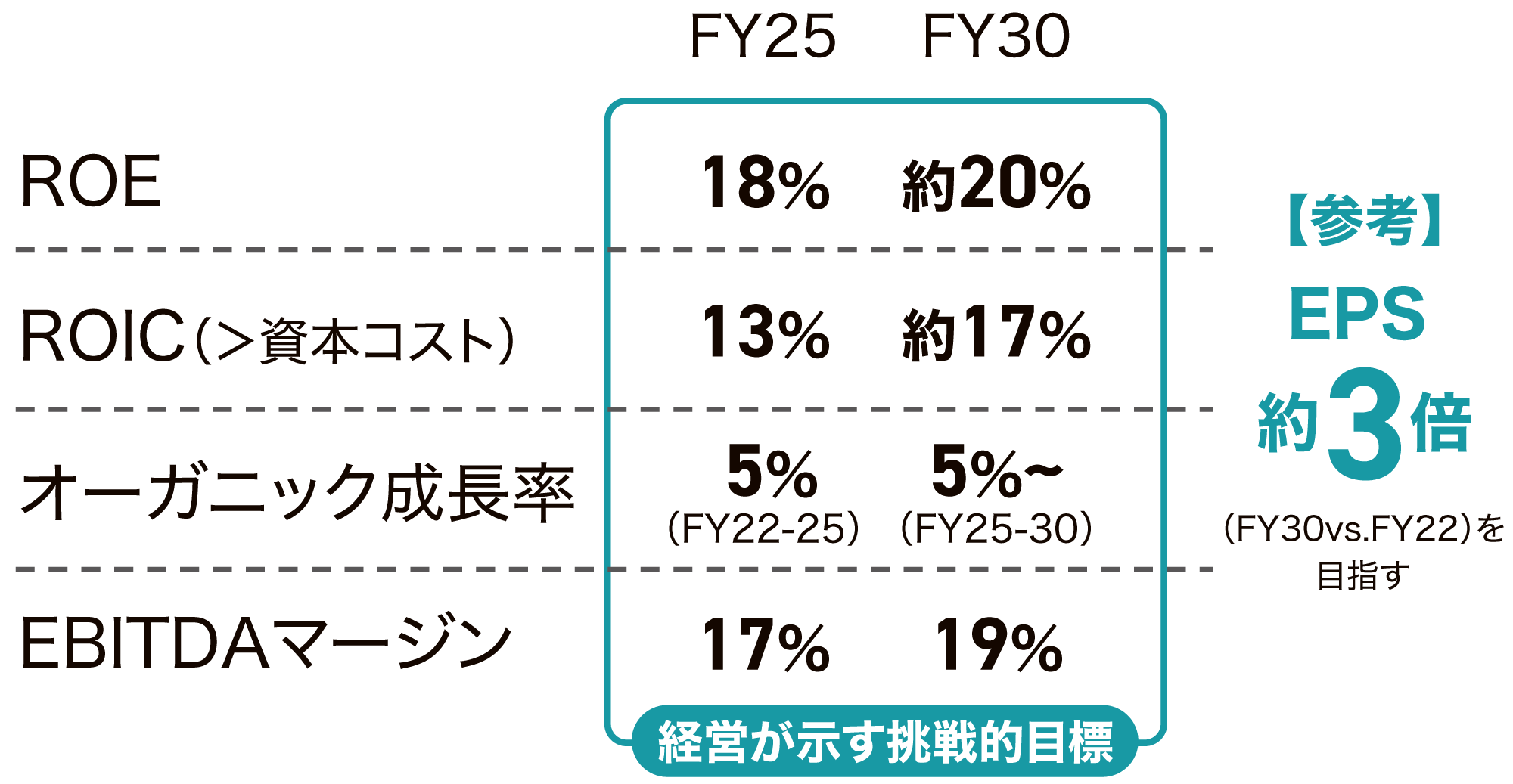

2024年度も増収増益をはじめ新記録をどんどん出し続け再成長路線を揺るぎないものにしていきます。私たちの目指す高みを2030年に下記のように定め取り組んでいますが、一年一年の業績にもこだわりを持って継続的な事業成長を目指していきます。具体的には2024年度の売上高1兆5,270億円(前年比6.1%増)、事業利益1,580億円(前年比7.0%増)、EPS188.1円、ROE約12%、ROIC約9%、オーガニック成長率7.4%、EBITDAマージン約16%、増配を目指します。

ただ、2019年頃の業績低迷の主要因の一つとして単年度の業績確保のために、期末近くなって本来必要なブランド投資である広告費を先送りしたり必要な投資を絞ったりする傾向がありました。単年度で業績を確保できても中長期での業績や事業成長に支障も出てしまいます。これを繰り返さないよう必要な投資を計画的に行い、実行力を高めることで業績や企業価値が向上するというサイクルが実現し続けられるよう最大の注意を払っていきます。

サステナビリティの推進

ASV経営の根幹にサステナビリティ推進をおいており、2021年4月に発足したサステナビリティ諮問会議から2年後に答申された味の素グループにとっての重要な事項(マテリアリティ)に基づき、重要テーマとその具体的取り組みを策定しました。インパクト創出に向けた道筋もいくつか明確化することができています。

当社の2030年のアウトカムにも定めている環境負荷50%削減をはじめ、特に、GHG(温室効果ガス)削減においては、当社のスコープ1・2・3におけるネガティブなインパクトを削減することに加え、特に顧客や社会のポジティブインパクトに当社の技術・ノウハウ・製品・サービスで大きく貢献できる可能性が明確になってきました。例えば、大手乳業会社との協働の取り組みでは当社の牛用リジン製剤の「AjiPro®-L」を活用することで、年間一頭あたり1トンのCO2を削減できることや、当社のバイオスティミュラントを活用することで大きなポジティブインパクトの創出が可能になることがわかってきました。

昨年12月に開催されたCOP28で農業と食料システム(アグリ・フードシステム)が重要事項としてテーマアップされ、来年ブラジルで開催されるCOP30でKPI等が決まることも想定されます。そうなると私たちがすでにスタートさせている上記取り組み等がさらに注目されると考えており、顧客や関係者とエコシステムを創りあげて参入障壁を築き、またグローバルな意見形成へも積極的に参画しながら当社のASVがさらに進化するよう尽力していきます。第二期サステナビリティ諮問会議での議論も活かしながら、味の素グループにとっての重要な事項(マテリアリティ)の取り組み・KPIへの実装化(Implementation)、ステークホルダーとの関係構築(Partnership)、情報開示やステークホルダーとの対話(Communication)も進化させていきます。

また、バリュー・クリエーション・アドバイザリー・ボードメンバーでサステナビリティにおけるポジティブインパクト創出の第一人者である馬場渉さん(前・パナソニック株式会社 執行役員兼北米副社長)とも協働し、ポジティブインパクトを大きな経済価値に転換できるよう、また、インパクト投資家からのさらなるご期待に沿えるよう取り組みを進めています。

味の素グループにとっての重要な事項であるマテリアリティとそれに対する具体策、そしてASV最大化の道筋の明確化に取り組んでおり、いくつかのわかりやすい例も「見える化」できつつありますが、それを味の素グループ全体の取り組みに広げていくスピードアップが課題です。

デジタルの活用で意思決定をスピードアップ

味の素グループがデータ起点で意思決定をスピードアップすることは経営の重要な課題です。そのために味の素データ基盤(ADAMS)を構築、日本の食品ビジネスのSCMデータを事業所間や国をまたいで統合、活用する取り組みを進めています。世の中が大きく「デジタル変容」する中で、我々も経営のスピードアップと質の向上にさらに磨きをかけます。

自発型企業風土強化の取り組み

前述したように企業価値向上を阻害する本質的課題の一つが縦型組織とそれがタコつぼ化(サイロ化)することです。

それを打破するために当社が取り組みたいのは、現場の最前線のメンバーが「志×熱×磨」で開拓者精神を発揮し、新しい価値を創造し続ける会社を実現する自発型企業風土の強化です。味の素グループが重要視している4つの無形資産強化のうち組織資産にあたるものであり、息の長い、継続的な取り組みが必要ですが、中長期での企業価値向上に資することはグローバルレベルで科学的にも多くの論文で示されてきています。当社においても組織風土と業績の正の相関関係が立証されており、無形資産の価値をさらに「見える化」しながら、自発型企業風土醸成に向けた取り組みを一層強化していきます。

対話好きの文化は当社の無形資産の一つです。経営会議メンバーやリーダーが自然に話せる雰囲気を創ることで、議論が進むようにもなってきていると感じます。私自身も就任以来110回を超える対話を行う中で、心理的安全性のある状態も創り出せているのではと感じています。議論の場だけでなく、対話の最後には、メールやチャットも気軽にしてほしいと声をかけた結果、かなり多くの従業員から直接メールも来るようになりました。これらは現場ならではの視点も多く、様々な取り組みにもつながっています。

当社では2014年にASVという考え方を開始しましたが、当初はなかなか理解も浸透もしませんでした。約10年経過した現在では、多くの社員がASVに共感していることが、エンゲージメントサーベイの結果にも反映されています。「志」の重なりを見つけて「熱意」を高めていく取り組みをグループ全体へと粘り強く浸透させるプロジェクトが徐々に結実していくこれからが楽しみです。

自発型企業風土醸成に向けた取り組みを紹介するコンテンツ

公募での異動を7割に高める目標を

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)推進も重要で、Non-Japaneseの法人社長を増やしており、現在12名※1が就任しています。日本と他の国との間の異動のみならず、ブラジルからタイ等、日本以外の国と国の間での人財交流も積極的に進めていきます。

ジェンダー関連では日本の女性登用が課題であり「AjiPannaアカデミー」等、女性活躍の施策にも取り組んでいます。「AjiPannaアカデミー」の「選択型リーダー研修」2020年度受講者の55%が、既にマネージャーに登用されています。障がい者雇用も法定雇用率を遵守するのはもちろんのこと、特定子会社「味の素みらい社」のみならず、どの職場でも障がい者も健常者も働きがいを持ってイキイキと働ける職場づくりに注力していきます。私も障がい者との対話を行っていますが、多様な視点や提言から多くのことを学ばせてもらっています。

自発型企業風土醸成のために、どんどん自ら「手を挙げる」取り組みを進めていきます。グローバルに、手挙げ型のプロジェクト・ワークショップ・研修をはじめ公募による人事異動も強化しています。2021年度まで年間20件前後だった公募への応募件数が2022年度、2023年度ともに約140件となりました。2030年には公募、その他キャリアプランによる異動を7割にまで高めるチャレンジ目標を定めています。やらされるのではなく自ら手を挙げていくことで、自分の「志」と味の素グループの「志」の重なりも自然と見つかっていくように思います。一方で公募制は人財拠出元の組織が一時的に要員タイトになるといった課題もありますが、2023年度からはその改善を図りながら進化をしてきています。

- ※1財務報告に係る内部統制報告制度(J-SOX)に基づき、内部統制の評価範囲に含まれる法人を対象に算出。

味の素グループの原点は開拓者精神です

また、前述の「Swing the Bat」がグループ全体にも広がるよう、挑戦を称賛するような取り組みをさらに進めていきたいと考えています。新しい価値の創造や開拓者精神は味の素グループの原点でもありAjinomoto Group Wayの一つです。

対話への参加者が、自ら進んで手を挙げたり、挑戦を続けている従業員にさらにスポットを当てたり、他の従業員から刺激を受ける機会もさらに充実させていきたいと思います。既にグローバルに展開している個人目標発表会※2も活用し、経営や会社からの一方通行ではなく、他の人から刺激を受けて自然と手を挙げ挑戦したくなるような働きかけを強化していきます。

また、執行役で既に取り組んだように、自分の「志」と味の素グループの「志」の重なりを見つける、重なりが見つかる機会として、自分の「志」(My Purpose)を考えてみる機会をグローバルにスタートさせていきます。

- ※2自組織の目標からブレイクダウンした自身の目標がどうASVにつながるか発表する会。

Topic 1

IR-PR-SusR-ER(Investor/Public/Sustainability/ Employee Relations)の連動

社内外広報をアクティブにしていこうという取り組みが世界各地で進んでいます。最近意識しているのがIR-PR-SusR-ERの連動という概念です。IRやPRそしてSusRにおける様々な取り組みを社外のメディアに掲載いただいたり、従業員が直接イベントに参加したり取材を受けたりすることが、従業員の「熱意」やエンゲージメントを高めたりコーポレートブランド力を高めたりすることに強くつながっていることを実感しています。

昨年度の、個人投資家様向けのウェビナーでは、私の他世界3カ国から従業員に出演してもらって、それぞれの「志」と、それに向けての具体的取り組みをプレゼンしてもらいました。例えばタイ味の素社の泉倫江さんから事業内容の紹介やうま味調味料「味の素®」の原料であるキャッサバ農家支援を通じたWell-beingについての取り組みについて「熱意」をもって紹介し、好評価をいただきました。

4 アミノサイエンス®で人・社会・地球のWell-beingへ貢献します。

味の素グループは、覚悟を持って変革に取り組み、企業業績と企業価値を向上させてきました。

現在、深刻な社会課題が数多くありますが、我々が1909年の創業以来長年にわたりこだわり続け磨き続けてきたアミノサイエンス®をベースとして、人・社会・地球のWell-being(健康で幸福な状態)のために尽力し続けていきます。

そしてそれらの取り組みから生み出した経済価値をより多くのより大きな課題解決にも役立てていきたいと考えています。そのためにも挑戦的で野心的な目標である2030ASV指標達成に向け、従業員も関係者の皆様も「志」に共感いただき「熱意」を高め一人ひとりもチームも実力を「磨」き込みながら、取り組みを「スピードアップ×スケールアップ」してまいります。皆様との対話の機会を楽しみにしております。今後ともどうぞよろしくお願いします。

Topic 2

経営のオープン化

意思決定事項の伝達や実行開始のスピードが速まっていると感じています。そのポイントが経営のオープン化です。例えば、経営会議は経営会議メンバーに加え、実務責任者が同席し、関係者はWEBでの傍聴ができ、議論の流れや意思決定がどうなされたかをオープンにしています。同様に労働組合との労使協議もビデオ配信する等、直接参画することで理解・納得・共感を高めていきたいと考えております。また、バリュー・クリエーション・アドバイザリー・ボード(VCAB)メンバーにも経営会議に参加いただくようにしています。バリュークリエイト社・パートナーの佐藤明さんには投資家の視点や無形資産を豊かにする取り組み、馬場渉さんにはサステナビリティ推進やそれを通じたイノベーションの創出について、インターブランドジャパン社長の並木将仁さんにはコーポレートブランド価値向上や従業員エンゲージメント強化について積極的に議論に参加頂いています。皆様の発言により気づかされることも多く、企業価値向上に大きく貢献いただいていると考えています。

「ありたい姿」を実現する課題

- タテ型組織のタコツボ化(サイロ化)

- 「アミノサイエンス®」等当社の考え方をわかりやすく一層理解していただけるような取り組み

- IR-PR-SusR-ER(Investor/Public/Sustainability/Employee Relations)の連動

- 医薬用・食品用アミノ酸や電子材料の顧客在庫把握力が弱かったこと

- 課題の発見力と対応の最初の一歩のスピード

- ここ約7年、日本の調味料・食品事業で10億円を超える新製品や新サービスが出ていなかった現状

- 次の成長ドライバーを確立するスピード感

- スケールアップの「型」のグローバル横展開のスピードアップ

- ASV最大化の道筋の明確化、それをグループ全体の取り組みに広げていくスピードアップ

- DE&I(日本の女性登用等)

- 物事を決定する承認プロセスの多さ