企業変革を通じた

価値創造で、

確実な目標達成を目指す。

2030ロードマップに向けた

DX戦略

● 「データドリブン経営」

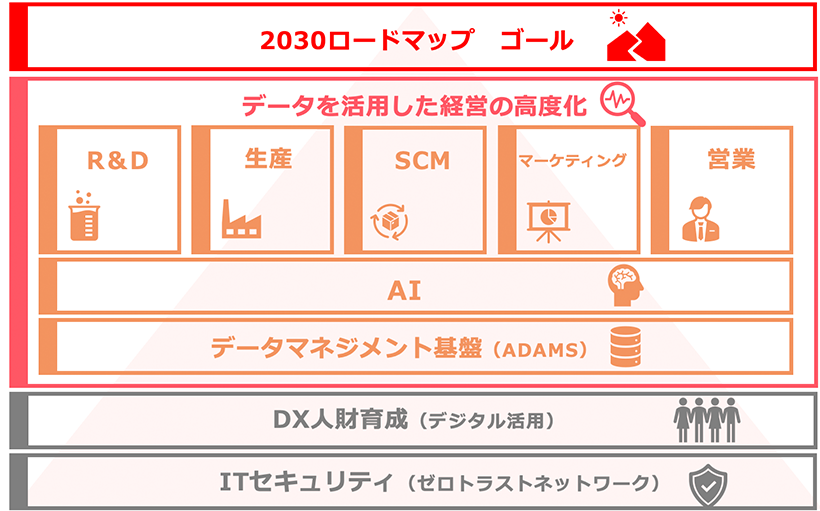

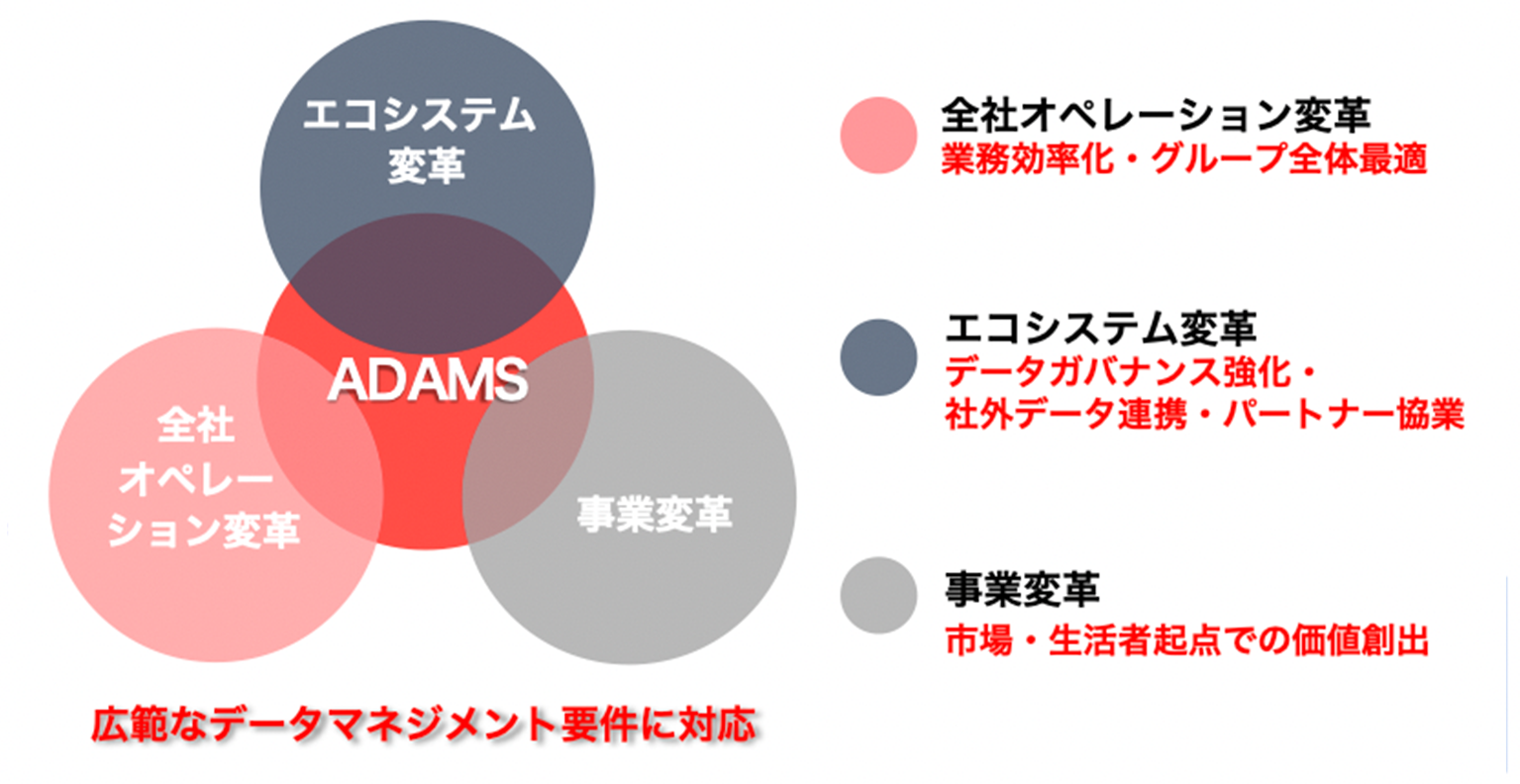

「2030 ASV指標」の達成に向けて、データを活用した経営の高度化により、「データドリブン経営」を実現していきます。そのためにはバリューチェーン全体に存在する様々なデータを同じ基盤上で、蓄積、加工し、総合的な意思決定に活用できる体制の構築が不可欠です。当社では、データマネジメント基盤としてADAMS(Ajinomoto Data Management System)を導入し整備しています。

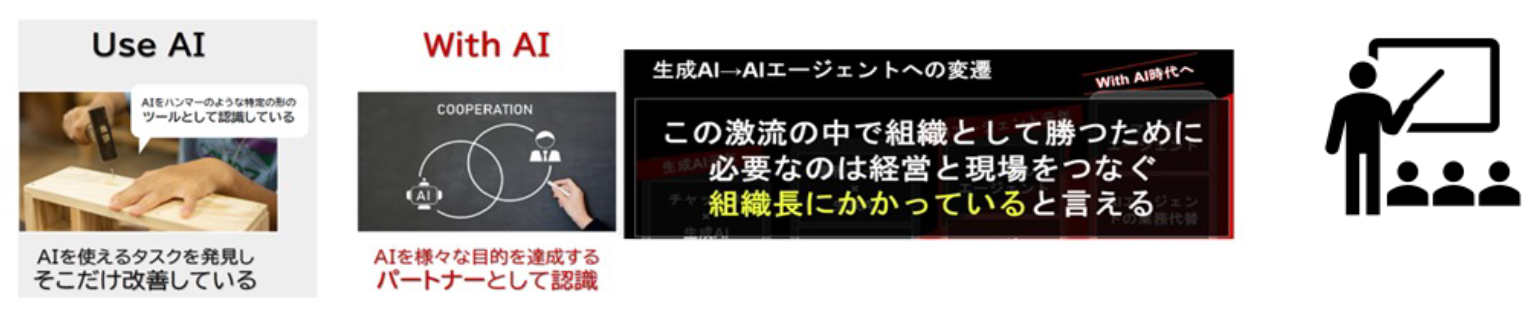

世の中が「Use AI(AIの活用)」から「With AI(AIとの協働)」の時代に移行していく中で、業務においてAI・デジタルを活用して生産性向上を図りつつ、データのAI-Ready化を進めることで、あらゆる業務でAIと協働する体制を構築していきます。またそれを支えるDX人財育成(デジタル活用)やITセキュリティ強化を並行して進めています。

● KPI

- (1)全社重点KPI [ DXのゴールと重点KPI ]

-

DXは企業変革が目的であるため、DXの目標は経営目標と同一として、公開しています。

「ASV指標」は、味の素グループが事業を通じて得た財務パフォーマンスを示す経済価値指標と、提供・共創したい価値に基づく社会価値指標から成ります。それらを支え、企業価値を最大化するために無形資産の強化を図ります。

①資本効率性の観点からROEとROIC

②成長性の観点からオーガニック成長率

-

③キャッシュ創出力を示すEBITDAマージン

④従業員エンゲージメントスコア

⑤コーポレートブランド価値 - (2)各取組みのKPI

-

各機能においてKPIを設定し、DX活動を推進しています。

①SCM:棚卸し回転日数、コストダウン額

②事業モデル変革:売上高、事業利益

関連資料

- ● ADAMSの構築

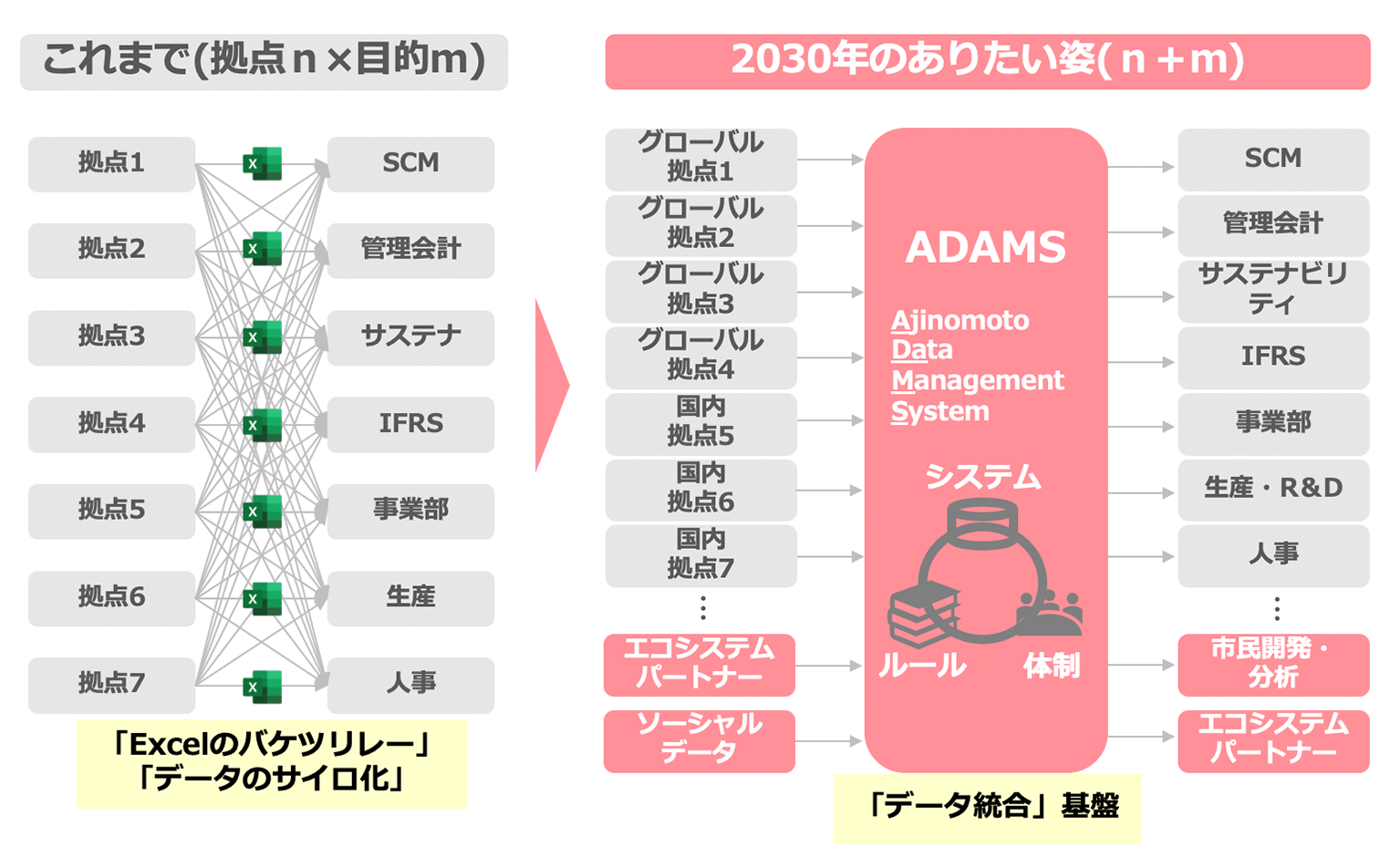

- 従来のデータ利活用は、目的ごとに各拠点・組織から個別にデータを収集する「n×m型」(いわゆる、「Excelのバケツリレー」)であり、個々のシステム投資は最小化できる一方で、多様なデータの利活用ニーズに迅速に応えることが難しく、結果としてトータルコストも高くなります。これに対し、味の素グループでは、グループ全体の無形資産であるデータを「n+m型」で共有・活用するアプローチを採用しています。これは、データを“個別の目的”ではなく“全体の資産”として捉え、社内外で統合・共有・連携することで、データから得られる総合的な知見を最大限に活かし、価値創出につなげるものです。その実現に向けて、データマネジメントのためのシステム・ルール・体制の整備を進めています。

ADAMS活用の具体事例としては、2024年度から実務でのADAMSのデータ利活用を開始しています。日本国内の食品事業のサプライチェーン(サプライヤー・工場・当社・卸店・流通・消費者)にかかわる数量/金額データと各種マスタ(原料・商品、得意先、組織・社員)をワンストップで利活用可能な環境を整備しました。 これにより、従来把握が難しかった、卸店や小売店が保有する当社製品の在庫量を推計することで、生産計画の最適化と在庫削減につなげる取り組みや、ECチャネルが提供する販売実績データを自動的に取得・可視化し、販売・プロモーション計画の精度向上・効率化を図る取り組みなど、具体的な成果が生まれております。

(本取組については スマートSCM 「SCM 流通在庫の見える化と需給最適化」の図をご参照ください。)

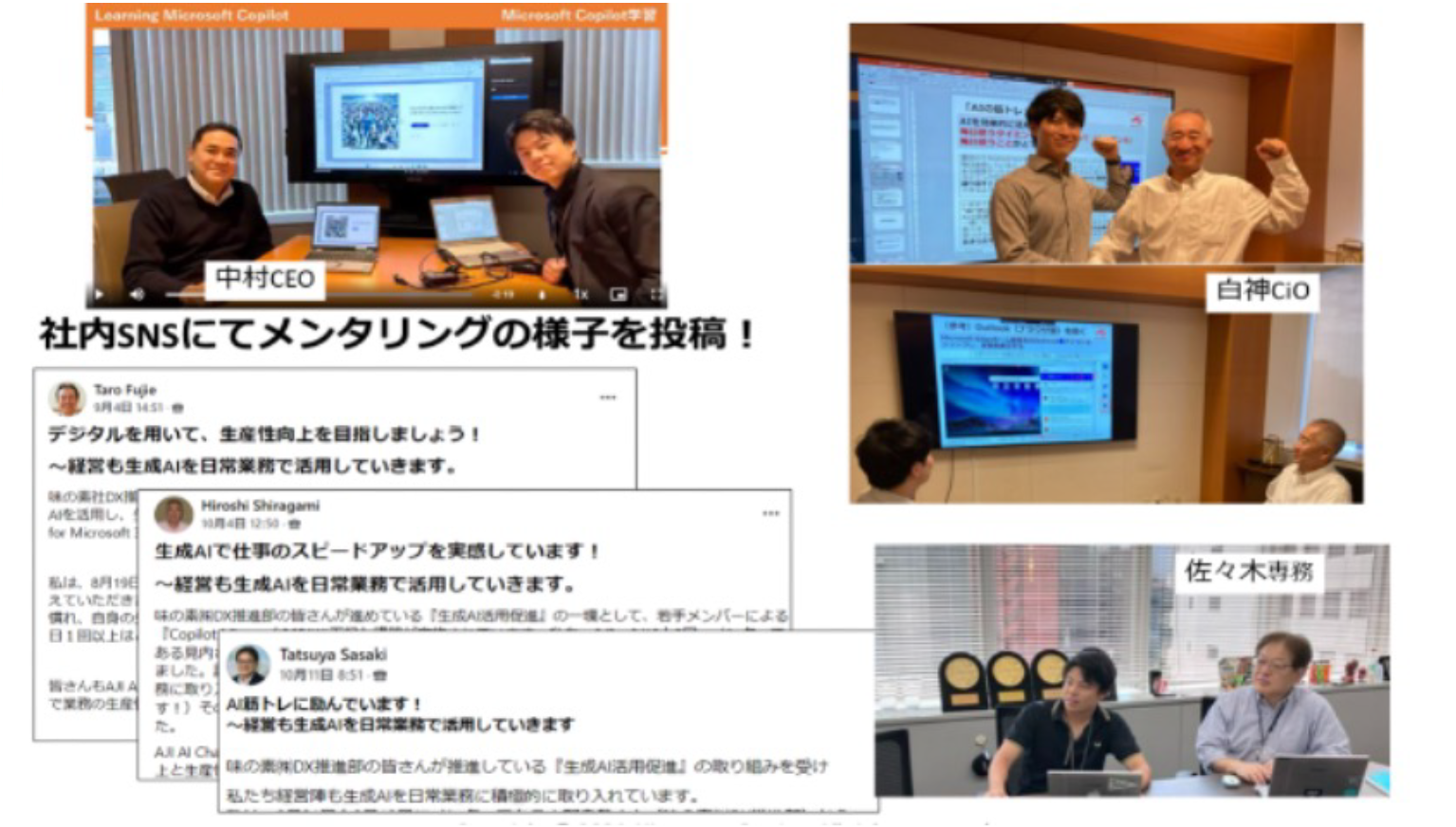

こうした好事例は、紹介動画として社内SNSで味の素グループの全社員向けに発信することで、グループ全体のデータドリブン文化の醸成にも貢献しています。

■ 社内SNS投稿例

- ● データマネジメント推進の全体ロードマップ

-

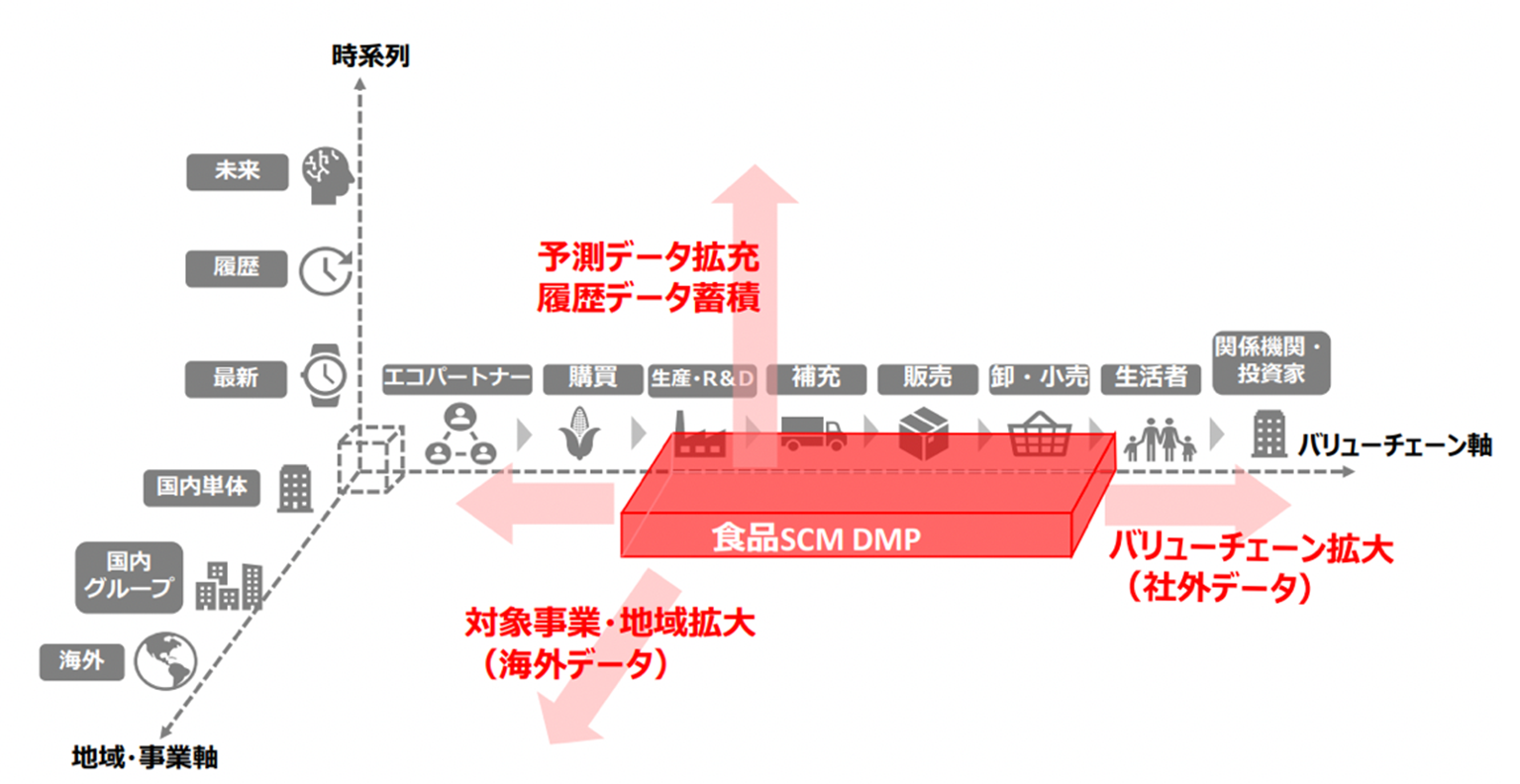

基本方針:サプライチェーン領域を起点に、対象事業や地域、そしてバリューチェーンを段階的に拡大し、変化に迅速に対応できるデータ基盤を構築することがロードマップの基本方針です。S&OPによるローリングフォーキャストを高度化し、予測精度を高めるために履歴データを蓄積することで、意思決定のスピードと質を大きく向上させます。国内での成功事例を基盤に、海外グループ会社のデータを統合し、グローバルでの需給最適化を実現します。さらに、サプライヤーや流通パートナーとのデータ連携を強化し、エコシステム全体でのデータ活用を推進していきます。

こうした取り組みを支えるため、ADAMSシステム開発・保守体制は内製化を基本とし、アジャイル型の開発手法を採用して、俊敏性や持続性を確保しています。

海外グループとの取組み:海外を含むグループ全体および社外とのデータ連携を見据え、海外グループ会社にもデータ推進責任者(データオフィサー)を任命し、各地域の先進事例の情報交換や、グループ全体でのデータマネジメント戦略・アーキテクチャに関する月次ミーティングを開催しています。

社外連携と人財育成:社外のエコシステムパートナーとのデータ連携・共有を容易なアーキテクチャの採用や、先進デジタル技術を使いこなせるエンジニアの育成にも取り組んでいます。

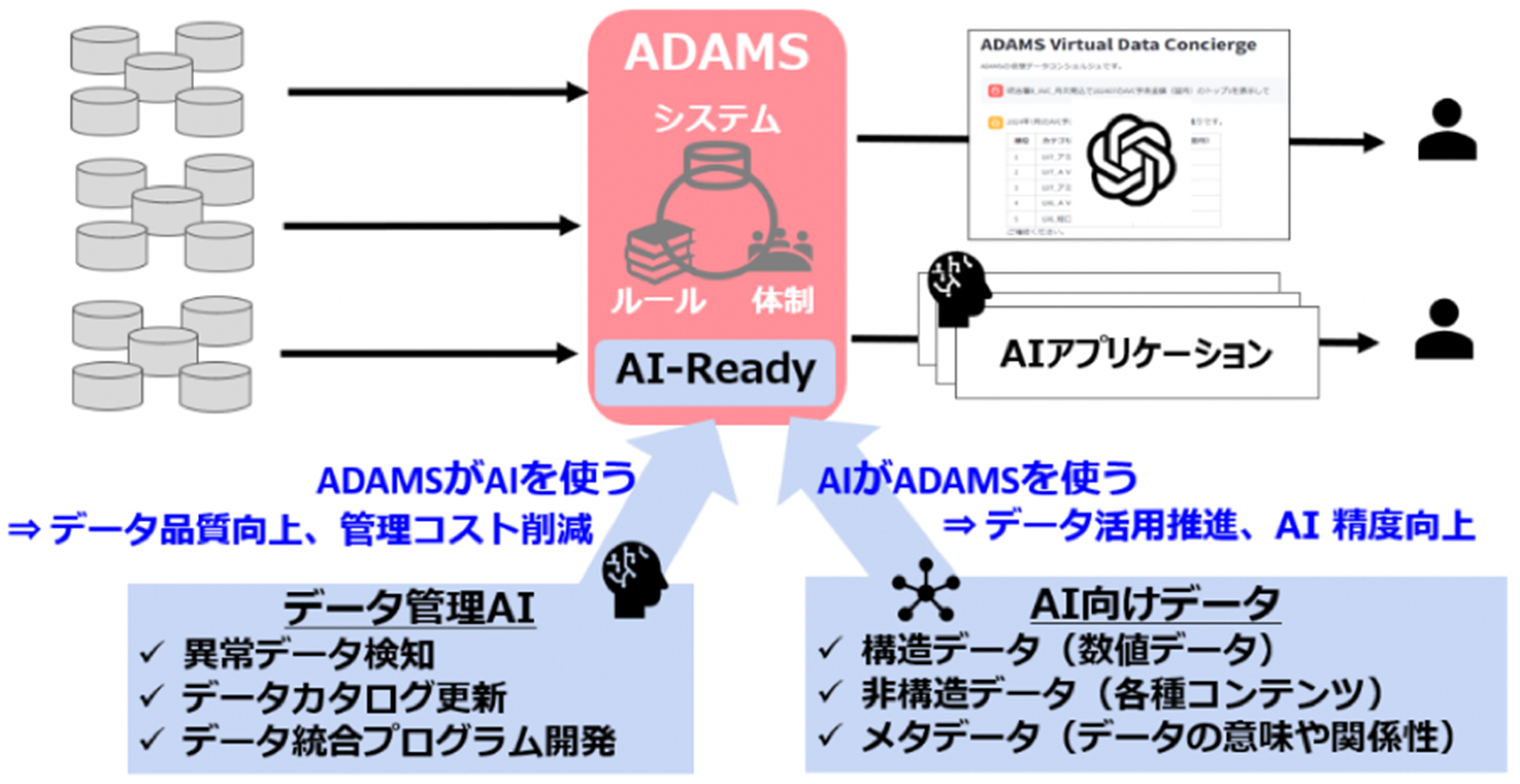

AI-Readyに向けた取組み: AIの精度・信頼性の向上やリスク低減に資するデータ資産を整備すべく、ADAMSを数値データ(構造化データ)、各種コンテンツ(非構造化データ)、およびデータの意味や関係性(メタデータ)を統合可能なデータ基盤に拡張していきます。

このように、味の素グループはデータ起点で意思決定をスピードアップすることを経営の重要課題と位置づけ、ADAMSを核としたデータ基盤の整備と活用を通じて、味の素グループ全体のデータマネジメントを推進しています。世の中が大きく「デジタル変容」する中で、我々も経営のスピードアップと質の向上にさらに磨きをかけていきます。

関連資料

- ● DX人財育成プログラム

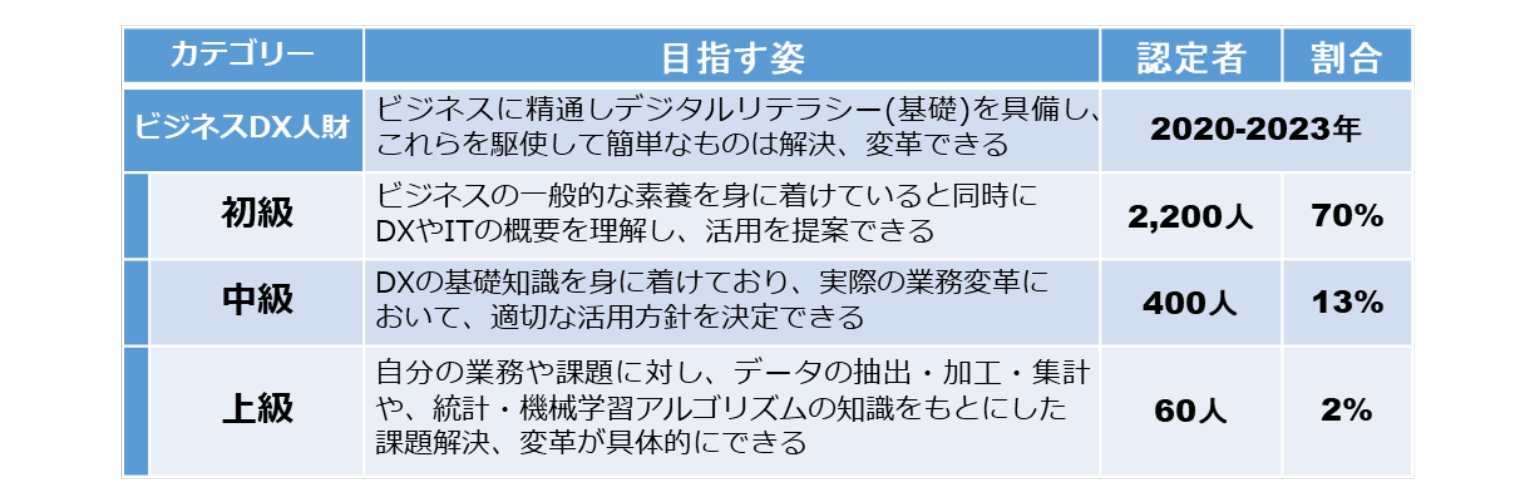

- DX実践に向けて一人ひとりの従業員のデジタルリテラシーを高めるべく、味の素㈱においては、2020年度に「ビジネスDX人財」育成プログラムを開講。手挙げ制の自由参加、時間外受講前提のカリキュラム(初級・中級・上級)でしたが、2023年度までの4年間で従業員の80%以上が受講し、70%に相当する約2,200名が認定を取得しました。中級・上級DX人財も増加しており、高度なDX人財の育成が進みました。

2024年からは、「デジタル活用の強化」を目指した生成AIやローコードツール、データ分析などを対象とした研修プログラムを提供しているほか、業務自体に潜むムダとりや標準化を行うため、OE(オペレーショナル・エクセレンス)活動を実施しています。個人スキル習得促進に向け、デジタルバッチ付与を検討中です。(AI・デジタル活用にて詳細説明)

- ● DX人財の採用

- DX推進戦略および各部門のおける業務ニーズに併せて、新卒・キャリア採用を実施。特に事業モデル変革およびAI技術の進展に伴い、デジタルマーケティング人財(含むエンジニア)やAI活用人財の需要が高まっており、新卒およびキャリア採用を行い、増強しています。

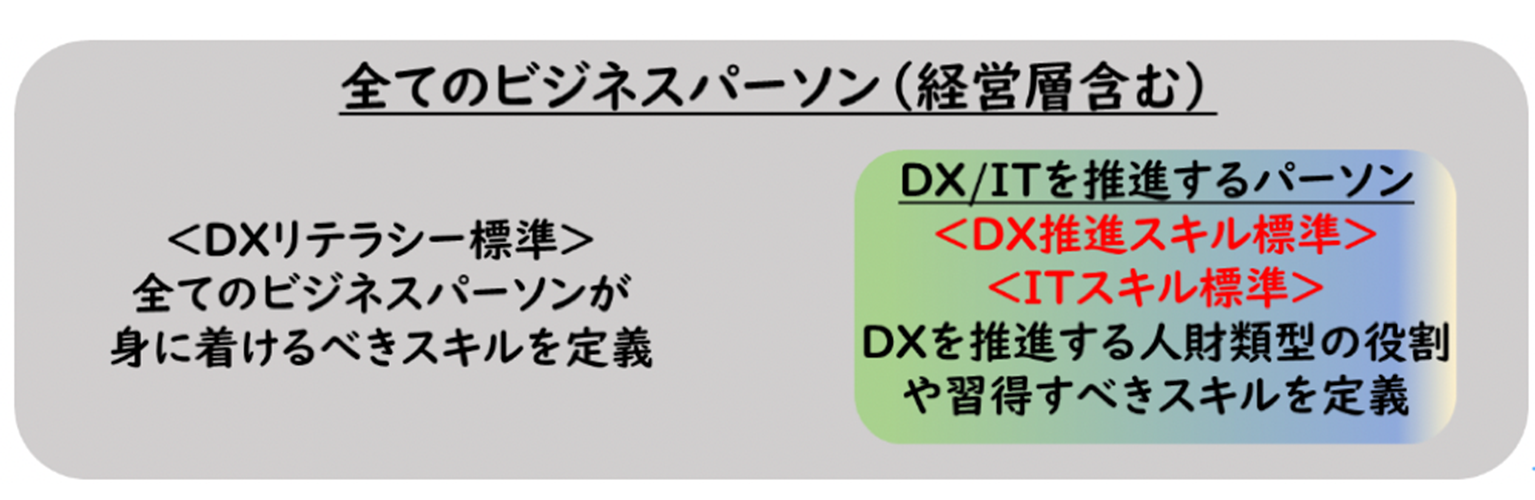

- ● DX/ITスキル標準

-

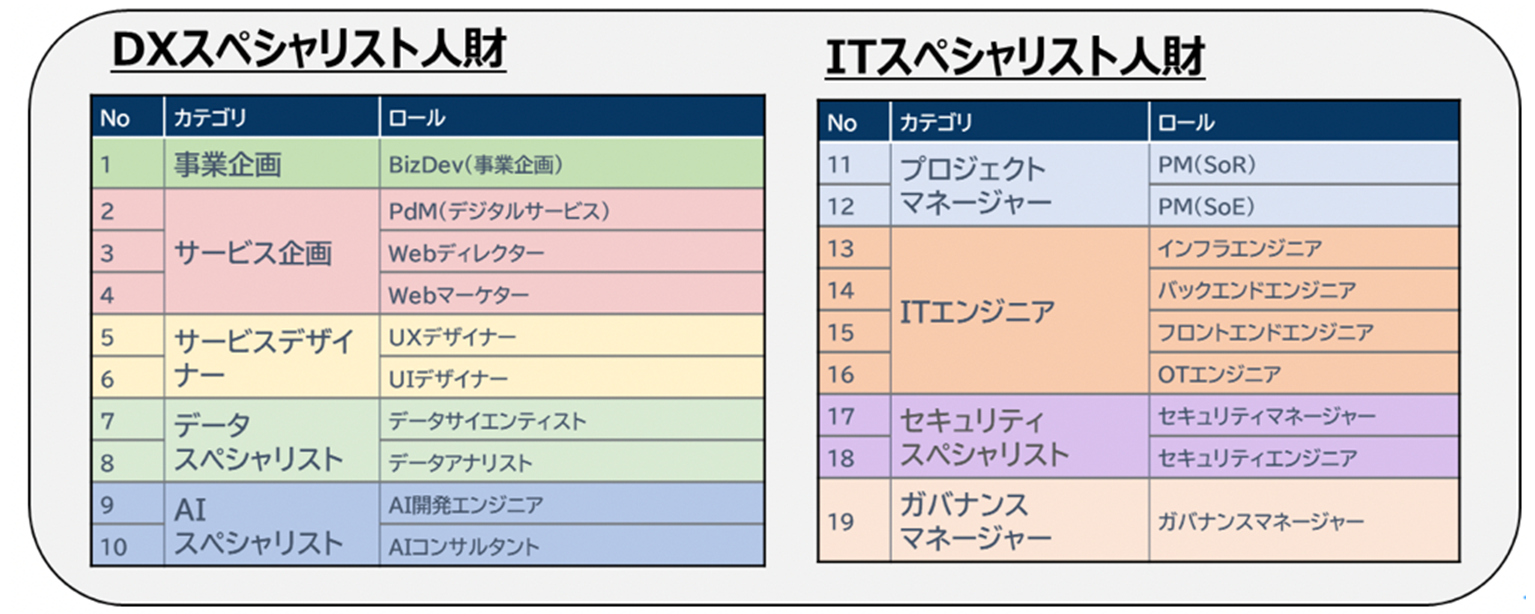

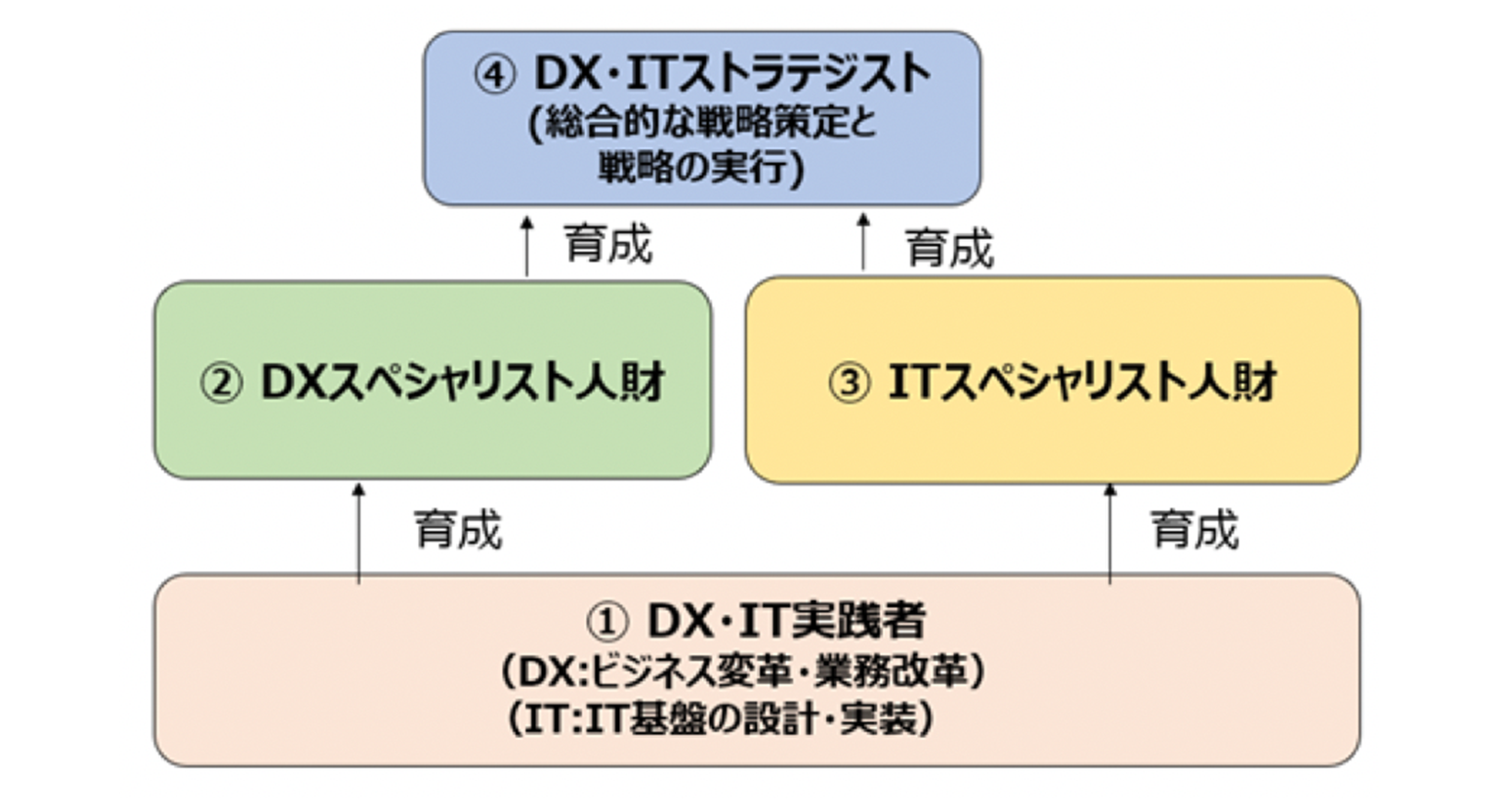

2024年度からは、これまでに各人が得た知識を生かし、より実務的な改善成果に結びつけるための取り組みとして、役割に応じた「スキル標準」を定義しました。経営層を含む全ての従業員を対象にビジネスパーソンが身に着けるべきスキルセットとして「DXリテラシー標準」、そのリテラシー標準をベースとしつつDX/ITを推進する従業員を対象に、専門性のあるスキルとして「DX推進スキル標準」「ITスキル標準」を、それぞれIPA(独立行政法人情報処理推進機構)のDSSとITSSに基づき策定。

新設した「AIスペシャリスト」を加え、DX/ITで9カテゴリーを設定、その下に複数のロール(関連部門のニーズや当社の実態に応じて年度毎に更新)を設定しています。またそれらの上位となる、総合的な戦略を策定する人財を「DX/ITストラテジスト」と定義し、設定しました。

育成のステップとして、DX/IT業務を行うメンバーを「DX/IT実践者」と定義し、各自の業務ニーズ、経験や意欲をベースに、定義したスキル標準に応じて一人ひとりのスキル状況を登録、可視化し、スペシャリストに育成していきます。併せて上位の人財である、「DX/ITストラテジスト」の育成も図ります。これらをDX/IT人財マネジメントシステムとして、各メンバーの育成、国内およびグローバルでのローテーションに生かしていきつつ、業務ニーズの高まる専門人財の採用や新卒者の採用にも活用しています。

関連資料

- 「データドリブン経営」に向け、業務および個人でのAI・デジタル活用を推進するべく、取組みを強化しています。2026年度より各組織、個人で、データ、AI・デジタルを活用した生産性向上(業務の効率化と高度化)を目指した取組みを盛り込んだ目標設定を行い、自分ごと化を図ると同時に、優れた取組みを「AI・デジタル活用アワード」で表彰し、モチベーション向上を図ります。

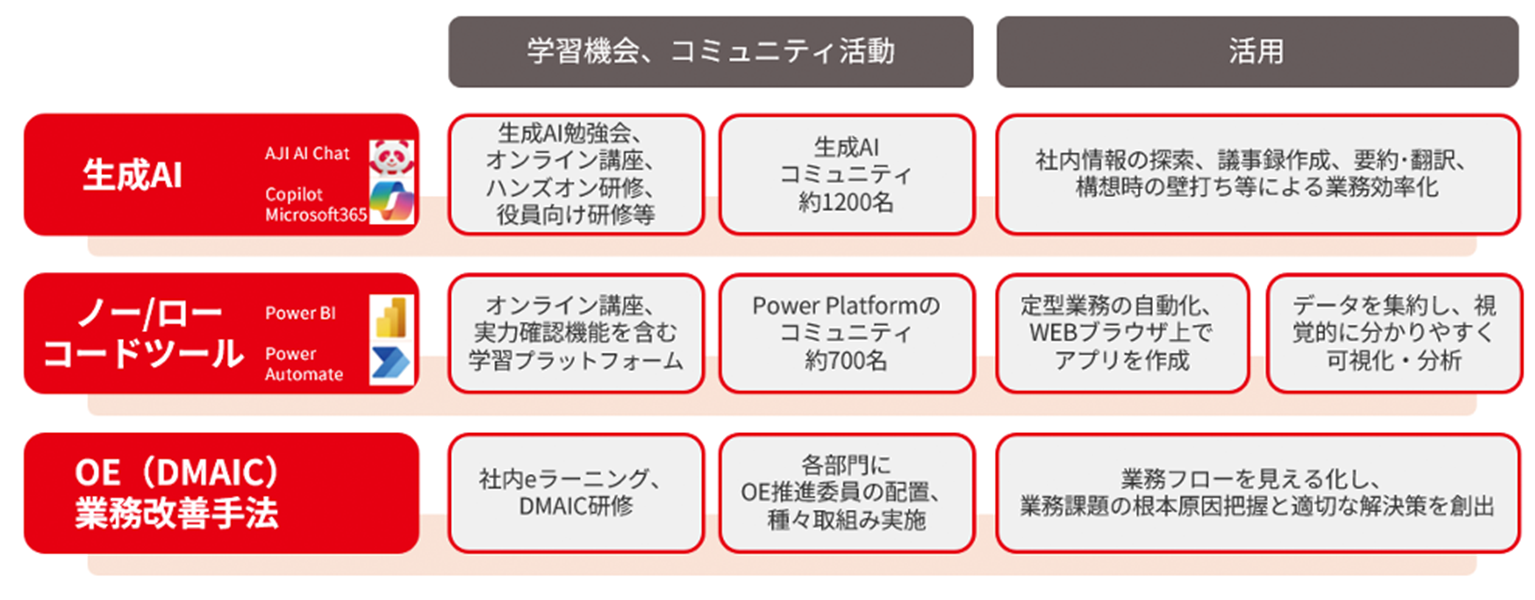

- ● 個人活用推進の取組み

-

業務ニーズに応じた各種ツールや手法の活用を、学習機会の提供や自発的なコミュニティ活動を通して促進しています。従業員が自らデジタルを活用し、業務の効率化や、新しい価値の創造を図っています。

現場のオペレーションの課題はデジタルだけでは解決できないので、OE活動(リーンシックシグマの業務改善手法DMAICを活用)を推進するチームとDX推進チームが協働して、現場課題の解決を図ります。

- ● 業務活用推進の取組み

-

業務の生産性向上に向けて、より効率的、効果的なAI・デジタル活用を図るべく、DX推進部内に「デジタル活用推進チーム」を立上げ、いままで個別ばらばらに動いていた、ADAMS搭載のユースケース発掘、様々な業務改善支援やローコードツールや生成AI活用プロジェクト等を一元管理(見える化)し、全体最適視点で支援方針、レベルを合せつつ、効果的なAI・デジタル活用推進を進めています。

具体的な事例としては、ある事業部門向け業務改善をプロジェクト化し、当該事業に詳しい知見を有したメンバーを配置し、OEメンバー、および当該事業に詳しい外部リソースと協働。短期間で現在の業務フローを見える化した上で、あるべきフローを作成し、複雑だったフローをシンプル化。併せてエクセルワークや社内マスタ登録申請等の業務を標準化、半自動化しました。これらの改善により、約1,000時間強/年の業務削減が見込まれます。今後は生成AI活用等により、更なる改善を行っていきます。

- ● AI活用推進

-

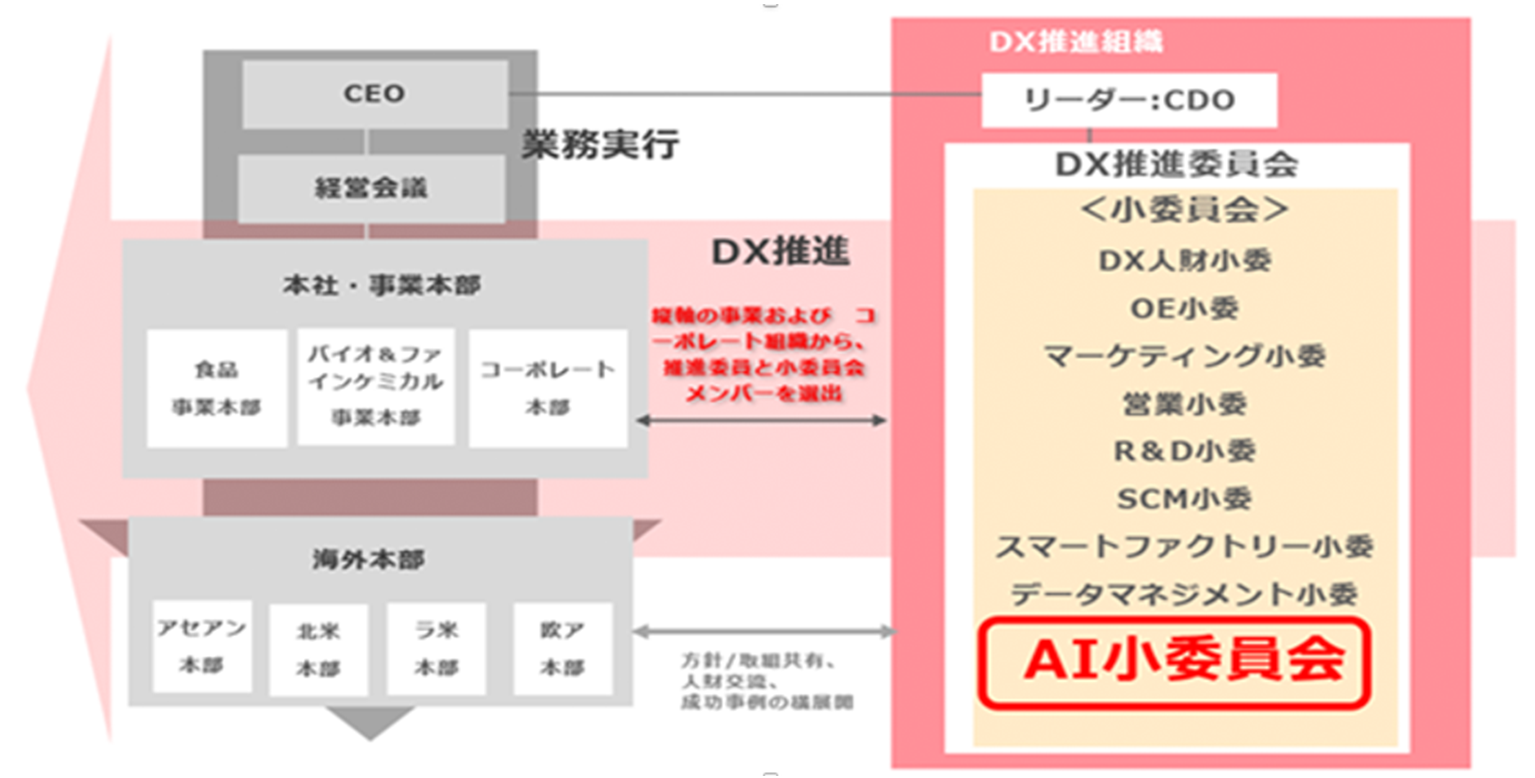

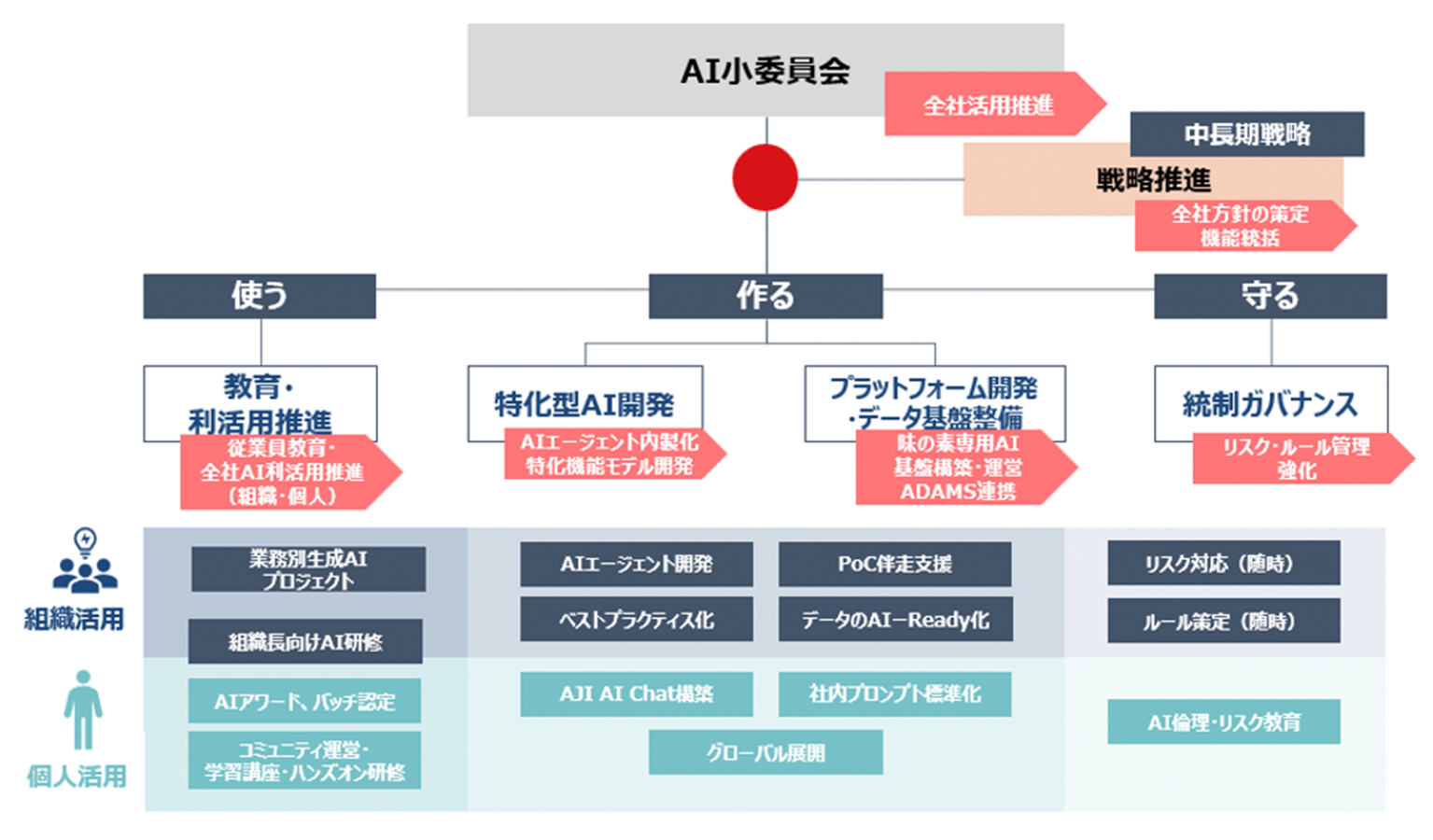

当社におけるAI活用を推進し、統括するべく、DX推進委員会の中に、「AI小委員会」を設置。

全体の戦略推進をAI小委員会事務局が担いつつ、「使う(教育・利活用推進)」「作る(プラットフォーム開発・データインフラ整備)(特化型生成AI開発)」「守る(統制ガバナンス)」の3つの取組みを連携して、全社の取組みに横串を通す、CoE組織を構築して、推進。 また全社の従来のAI、生成AIの利用状況を見える化し、情報共有、横展開を図ります。

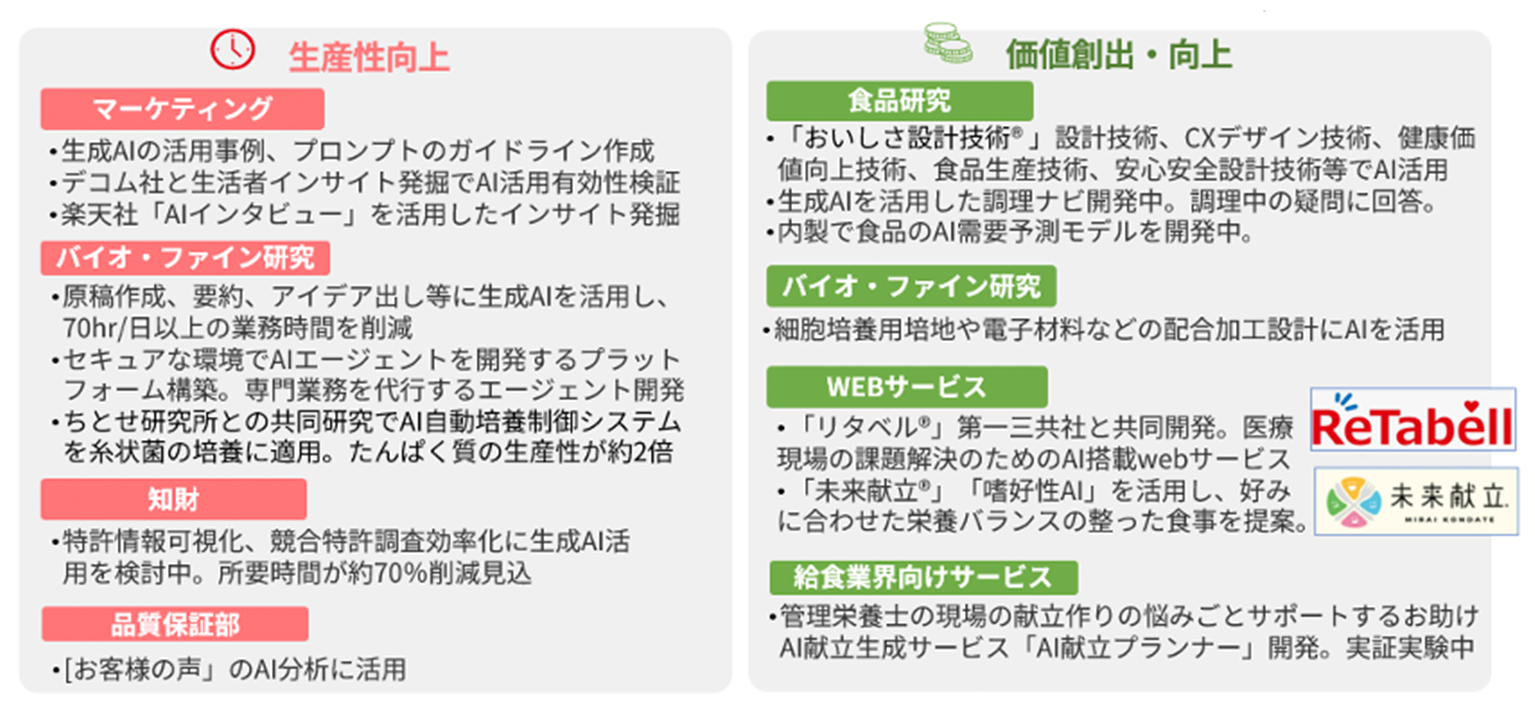

■ AI利用事例(従来のAIおよび生成AI)

-

以前から様々な部署で機械学習を含む従来のAIが種々利用されており、近年は生成AIの活用も進んでおります。(約80テーマ)、下記がその一部です。

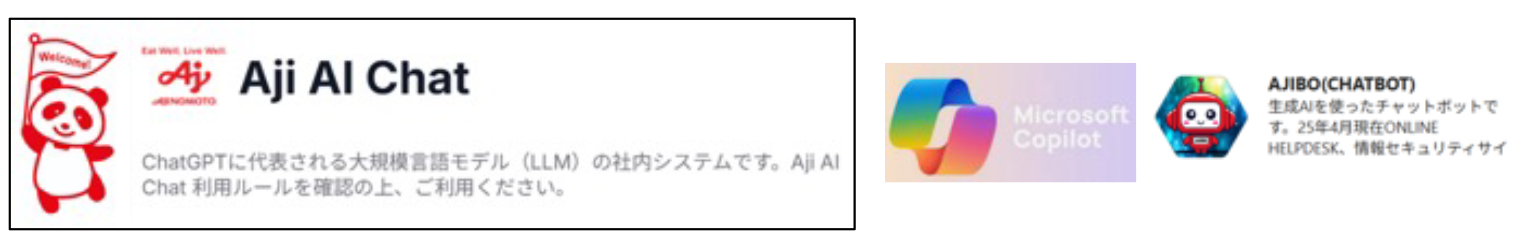

■ 社内生成AI基盤:「AJI AI Chat」、「Microsoft 365 Copilot」「AJIBO」

-

2023年10月に味の素㈱の社内専用生成AIとして、「AJI AI Chat」を導入、併せて生成AI活用セキュリティ基準を作成し、社内メンバーが安全に生成AIを活用できる環境を整えました。随時新モデルの導入、RAG等機能を強化しつつ、利用促進を図っています。また現在国内外の関係会社のニーズに応じて、随時利用地域をグローバルに拡大しております。

これ以外に希望者に対して「Microsoft 365 Copilot」のライセンスを付与し、活用を促進、また社内情報取得のためのチャットボット「AJIBO」を開発し、展開しています。

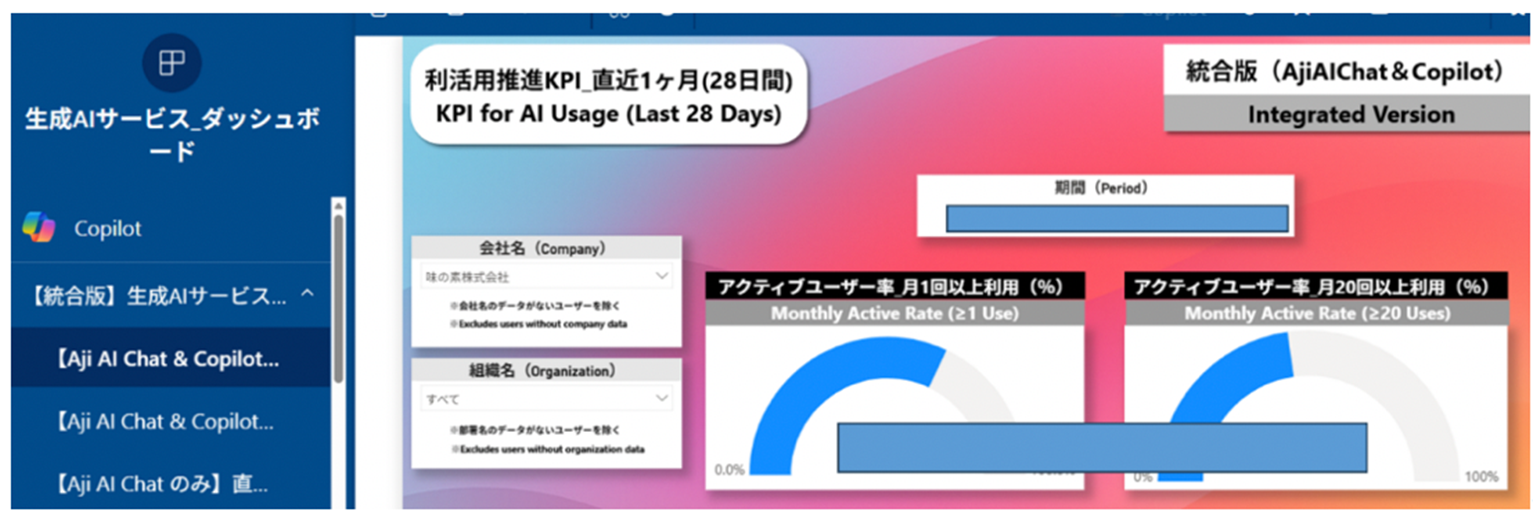

「AJI AI Chat」「Microsoft 365 Copilot」を合せて、生成AIの活用状況をダッシュボードとして全社に公開。各組織下の各グループ単位でツールの活用状況が可視化されており、自組織を含む全組織、国内関係会社の状況を確認することで、活用促進に利用されています。2025年12月現在で味の素㈱の月間アクティブユーザーは約70%です。

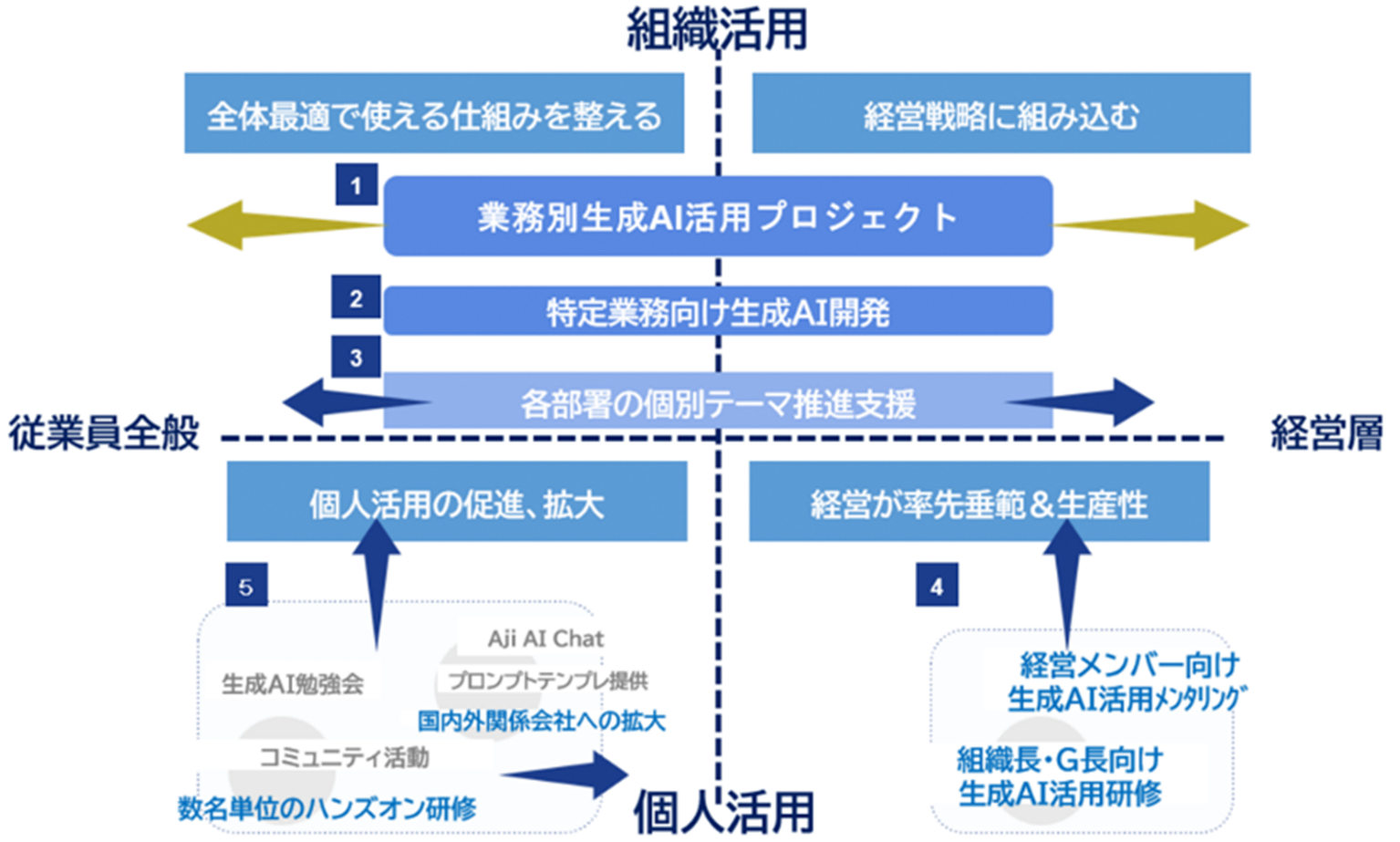

■ 生成AI活用推進

-

従業員全般および経営層向けの個人活用推進策から着手しましたが、2025年度より組織活用推進を強化。以前は各部門が個別に外部ベンダーを活用して生成AI開発を行っていましたが、現在はDX推進部(デジタル活用推進チーム)、DX推進委員会(AI小委員会)主導で、「業務別生成AI活用プロジェクト」および内製による「特定業務向け生成A開発(含むAIエージェント化)」に取り組んでいます。

■ <取組み事例:業務別生成AI活用プロジェクト>

1 組織活用

-

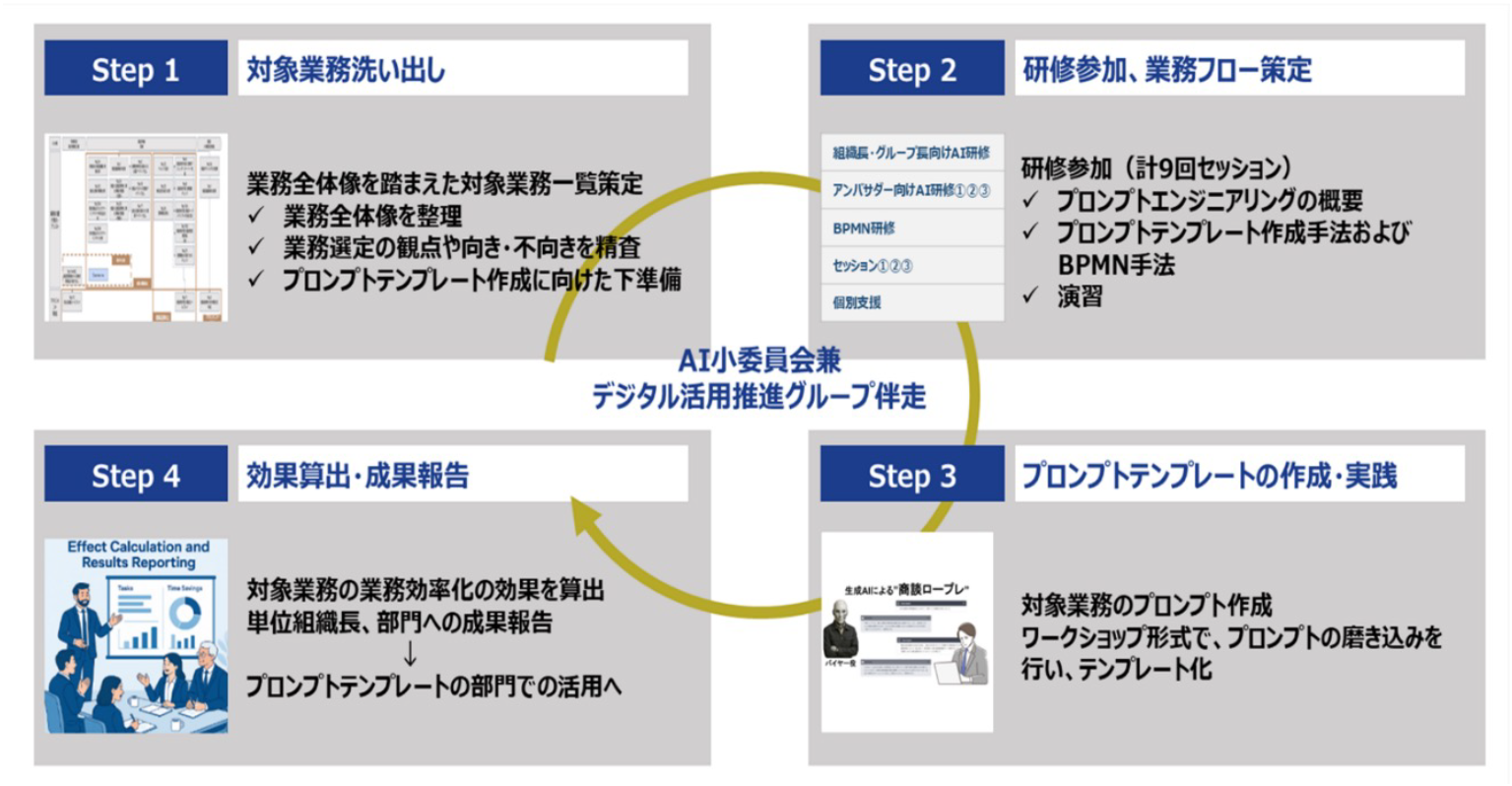

業務を見える化(フロー化)した上で、生成AI活用場所を特定(OE、BPR視点)し、当該部門メンバーがプロンプト作成手法を学び、自ら作成、磨き込んで(人財の育成)、部門共通のプロンプトテンプレートとし、組織として活用(部門全体最適および活用)します。併せてADAMS(データマネジメント基盤)やRPAツールの活用も検討した上で、必要により、AIエージェント化に取組んでいきます。

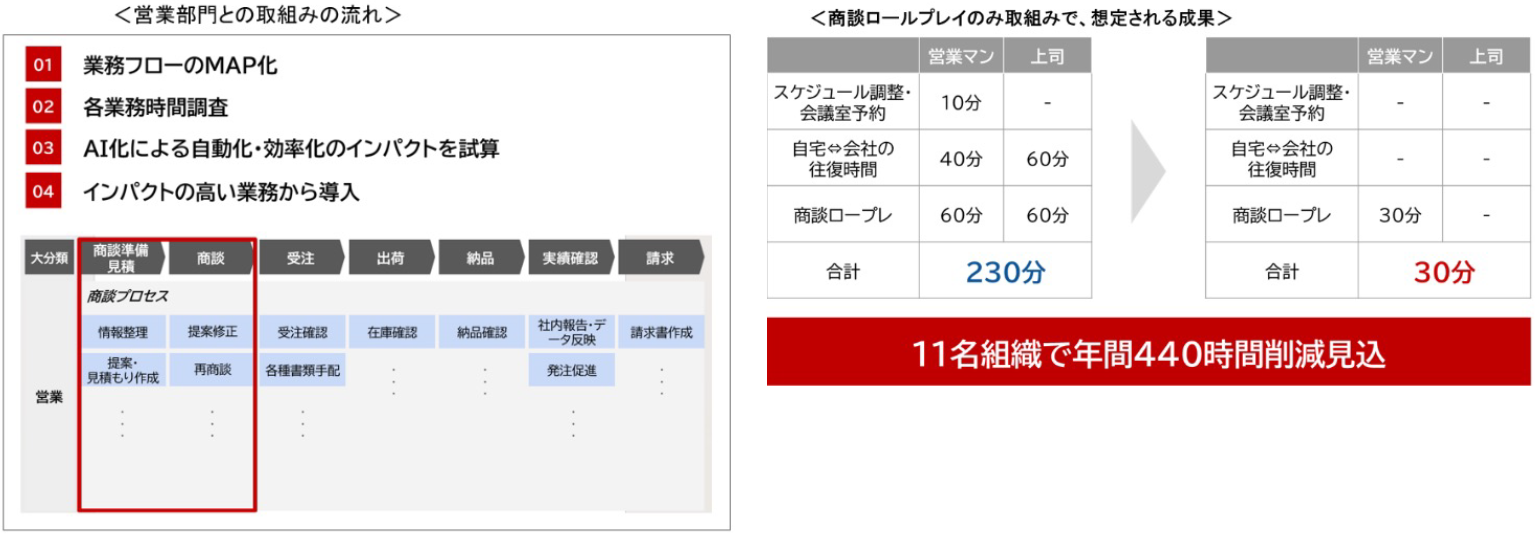

営業部門での取組みとして、「内勤の効率化、顧客との商談時間拡大」を目標として実施。業務フローの見える化、各業務時間調査、AI活用による自動化・効率化のインパクト試算を行い、効果の高い業務での活用(プロンプトテンプレート作成と磨き込み)を実施。特に内勤の定常業務の効率化により、外勤時間の拡大効果を確認しました。

■ <取組み事例:業務別生成AI活用プロジェクト>

4 個人活用×経営層

-

新しい技術を使った業務の変革を進める際には、社内のミドル層の意識変革が鍵となります。業務別生成AI活用プロジェクトの一環で、組織長、グループリーダーを対象とした研修を実施。生成AIの世の中の動向を説明した上で、組織長自ら率先して生成AIを活用し、組織活用を推進することの重要性を伝達。経営、組織長、グループ長、一般職まで広く視聴してもらい、アンケートの回答率80%以上で、高評価を受けました。

■ <取組み事例:業務別生成AI活用プロジェクト>

4 個人活用×経営層

-

若手が経営メンバーにAI活用を伝授、経営者自身が率先して活用(リバースメンタリング)。普段は話すことが少ない経営層と若手(デジタルネイティブ)のコミュニケーションを促進。

営業部門での取組みとして、「内勤の効率化、顧客との商談時間拡大」を目標として実施。業務フローの見える化、各業務時間調査、AI活用による自動化・効率化のインパクト試算を行い、効果の高い業務での活用(プロンプトテンプレート作成と磨き込み)を実施。特に内勤の定常業務の効率化により、外勤時間の拡大効果を確認しました。

関連資料

- ● サイバーセキュリティ強化に向けた取組み

-

味の素グループは、お客様の情報および会社の機密情報を厳密に取り扱うとともに「情報セキュリティに関するグループポリシー」とこれに紐づく情報セキュリティ規程、各種の基準、ガイドラインならびにこれらの運用に必要なIT環境を策定・構築し、情報セキュリティの確保に全社を挙げて取り組んでいます。味の素㈱の各組織およびグループ会社において情報セキュリティに関するインシデントその他の緊急事態が発生した場合に、最高経営責任者まで報告がなされ適切に対応できる体制を整えています。加えて、グループ全社でのBCP(Business Continuity Planning)の再整備に伴い、情報システムに関しても主要なベンダー企業を含めた体制・手順を構築し、大規模な自然災害やサイバー攻撃に備えた訓練を定期的に(年に1回程度)実施しています。

また味の素㈱では、役員・従業員を対象とした情報セキュリティを定期的に行っています。2024年度は、「情報セキュリティ理解度テスト」および「標的型メール攻撃訓練」を実施しました。「情報セキュリティ理解度テスト」は、eラーニング形式で4,159人が受講し、受講率は91%となりました。また、「標的型メール攻撃訓練」については、例年通り2回実施しました。さらに味の素㈱では、毎年各職場を対象とした情報セキュリティ点検を実施しています。主な点検項目はIT 機器や機密情報、個人情報の管理状況等、情報取り扱いの基本的事項です。外部クラウド・サービスの利用および管理状況についても、毎年チェックを行っています。

関連資料