- HOME

- 製品情報

- 品質保証-安全・安心への取り組み

- 食の安全についてうかがいました一覧

- 食中毒の原因は?防ぐ方法は?

「食中毒」の原因と、

「食中毒」を防ぐさまざまな方法

食中毒は、実は生命をうばう可能性も有する危険な病気。原因を理解し、食品に対して配慮をしていく必要があります。そこで今回は、北海道大学大学院教授の一色賢司氏に、食中毒の原因やご家庭での予防方法をお伺いします。さらに、食品工場などで行われている取り組みについても解説していただきます。

第1章 「食中毒」はなくならない?

食中毒とは?

食中毒は、下痢や嘔吐だけでなく、生命をうばう可能性を有する危険な病気です。食中毒というと夏に多いイメージがありますが、じつは1年を通じて発生するので、常に注意が必要です。被害をできるだけ防ぐために、食中毒についてよりいっそう知っていただければと思います。

まず、食中毒とは、細菌やウィルス、有害な物質などが含まれた食品を食べて健康被害を起こすことです。いわゆる栄養不良は除きます。一時期は、寄生虫と伝染病を除いていましたが、現在では、それらを食品が運んだことが明らかであれば、関連する問題も食中毒と見なしています。

また、海外では清潔な飲み水を得られない国が多く、食品由来と水由来の感染症を分けられないため、国際的には両方をまとめて食中毒の概念としてとらえています。日本では水道管理が行き届き飲み水は非常にきれいですので、食品由来と水由来の問題を分けて考えることができます。

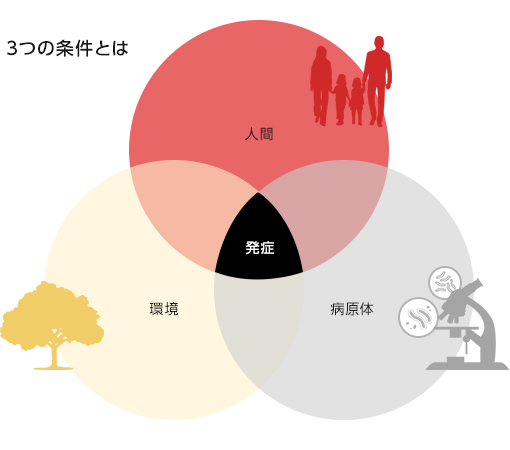

食中毒の発症にかかわる3つの条件

食中毒の発症に関しては、3つの条件があります。 まずは、食べる人間側の状態です。健康状態が、いつも良いとは限りません。弱っている状態の時などに食中毒菌を口にした場合には発症する可能性は高くなります。次は、環境です。たとえば、温度や湿度の高さ、食品でいえば、衛生的に加工されたかどうかなどの状態をさします。

そして最後は、病原体そのものです。もちろん、病原体がいる場所や性質なども重要ですが、中でも深刻なのは、病原体が常に進化していることです。ノロウィルスが非常に良い例でしょう。ノロウィルスは、生牡蠣などの二枚貝を食べると感染する可能性が高いといわれていました。現在では、ノロウィルス自体の感染力が強くなり、食品を食べなくても、保菌者から他の方へ直接移行するというように、変化しています。O157も、加熱殺菌した際、100万匹くらいの菌の中の1、2匹が生き延びて熱に強い性質となり、変異した子孫を残すことがあるのです。

上記の条件は、3つ同時に、常に人間にとって都合良く出来るものではないと思います。病原体はこれからも変異を重ね、また、新しい病原体が出てくることもあるでしょう。それらを考慮すると、人間が食物を食べる限り食中毒はなくなることがないだろう、というのが私の見解です。

しかし、だからこそ、原因を見極め常に対策を怠らないということが大事なのです。

第2章 食中毒を起こす原因とは?

食中毒を起こす、多種多様な原因

食中毒は、厚生労働省により、原因物質の違いで分類されています。

大きく分けて、「微生物性の食中毒」と、「化学性の食中毒」、「自然毒による食中毒」、「その他」となります。

原因物質による食中毒の分類

| ① 微生物性の食中毒 |

細菌:<感染型>サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157、カンピロバクター、ほか ウイルス:ノロウイルス、A型肝炎ウイルス、ほか |

| ② 化学性の食中毒 | 化学物質:ヒスタミン(微生物の代謝産物であるが化学物質とされている)、スズ、ほか |

| ③ 自然毒による食中毒 | 自然毒:ふぐの内蔵、毒キノコ、毒草、ジャガイモの芽、ほか |

| ④ その他 | 寄生虫:クリプトスポリジウム、アニサキス、ほか |

「微生物性の食中毒」には、細菌によるものがあり、さらに感染型と、毒素型に分けられます。

感染型は、微生物の菌体が増えることから体調不良を起こすもので、代表的な菌はサルモネラ属菌、O157やO111、カンピロバクターなどです。2011年2月に起きた、北海道岩見沢市の集団食中毒事件では1,500人を超える被害者が出ました。原因はサルモネラ属菌。調理所の衛生管理に問題があったために学校給食が汚染されたと推定されている事例です。

毒素型は、菌が毒素をつくるために起きる食中毒です。代表的な菌は黄色ブドウ球菌で、2000年、関西で1万4,000人もの被害者を出した低脂肪乳などによる食中毒事件が有名です。菌は熱で死滅しましたが、菌による毒素が残っていたために起きました。

また、「微生物性の食中毒」にはウィルスによるものもあり、今世界中で多大な被害を出しているのがノロウィルスによる食中毒です。症状としては腹痛や下痢などがあり、非常に激しい嘔吐を伴います。

「化学性の食中毒」は、残留農薬などが原因物質にあげられます。しかし現在の日本では、農薬取締法や食品衛生法を適正に守れば、農薬による食中毒は起きないと考えています。ほかの原因物質には、ヒスタミンやスズなどがあります。ヒスタミンによる食中毒は、主に魚に含まれるアミノ酸の一種ヒスチジンを、微生物がヒスタミンに変えてしまい、じんましんや吐き気を起こすものです。

「自然毒による食中毒」の代表的なものは、動物性ではふぐの毒です。日本では2011年1月、ふぐ処理師の免許のない方が肝を料理して、死者1名を出した事例がありました。植物由来の自然毒では、キノコの毒やトリカブトのような野草の毒があげられます。日本はキノコや野草を好まれる方が多いので、発症例も多くあります。

「その他」の分類は、寄生虫による食中毒です。原虫のクリプトスポリジウムや、魚に寄生するアニサキスなど、寄生虫によって健康被害が起きることがあります。

日本の食中毒発生状況(2018年)

| 発生件数 | 発症者数 死者 3人 | |

|---|---|---|

| 微生物性の食中毒 | 732件 | 15,509人 |

| 化学性の食中毒 | 23件* | 361人* |

| 自然毒による食中毒 | 61件 | 133人 |

| その他および不明 | 514件 | 1,279人 |

*ヒスタミン中毒

人口:12,642万人(2018年12月時点)

出典:厚生労働省食中毒統計資料

原因を知れば、食品への配慮も生まれる

これまでお話した中で重要な点は、食品には多様な菌や物質が存在し、食品を食べる限り、同時に食中毒の原因物質も摂取してしまう可能性があるということです。人間は、自分だけでは生きられない従属栄養生物で、食べないわけにはいきません。食中毒の原因を知ることで、食品に対する配慮を少しでも高めていただければ幸いです。

第3章 食中毒を防ぐさまざまな方法

生き物としての弱点をつく

食中毒対策では、まず原因菌の特性をよく知ることが重要です。菌は生き物ですので、生き物としての弱点を持っています。そこに効果的に作用させて、食品の価値はなるべく落とさずに、原因菌を死滅させたり減少させることで食中毒を防止します。何を利用するかによって、方法は3つに分けられます。

利用方法による食中毒対策の分類

①物理化学的な方法:温度(の管理:加熱、冷却)、電気、光、ほか

②化学的な方法:食品成分、添加物、洗浄剤、ほか

③生物学的な方法:微生物(による発酵)、拮抗(きっこう)微生物、溶菌酵素、ほか

ひとつめは「物理化学的な方法」で、温度、電気、光などを利用します。温度には、加熱による殺菌や冷却などの方法があります。高電圧を短時間かけて、微生物を感電させることもあります。光の利用としては、カメラのフラッシュのような強い光をあてて、増殖を抑制します。

ふたつめは「化学的な方法」です。お酢のような酸や、わさびの成分を使うことなどがあります。ナナカマドという植物の実から発見されたソルビン酸は、微生物の増殖を抑制し、人間が摂取しても代謝できるので、保存料として食品に添加されます。保存料を好まれない方もいらっしゃいますが、保存料がなければ食中毒の危険性は高まります。保存料は科学的に評価されて、十分な安全率をかけた使用基準が設定され、食品メーカーは使用基準を守りながら製品を作っています。

最後は「生物学的な方法」で、微生物を微生物で制御するものです。O157を抑え込むため、意図的に乳酸菌を多く入れる場合があります。また、生物由来の酵素を使う方法もあり、卵の中のリゾチームという、菌を溶解できる酵素を食品に入れて、食中毒を防ぎます。

「5つの鍵」を基本に、家庭でできる食中毒対策

私たちが暮らしの中でできる、具体的な食中毒対策はどのようなものがあるでしょうか。世界保健機関(WHO)は、2006年に「食品をより安全にするための5つの鍵」を発表しました。これは食品衛生の基本的な知識や行動を広く家庭に普及させるために作られたものです。日々の食生活において、この「5つの鍵」をポイントに、食中毒を防いでほしいと思います。

食品をより安全にするための5つの鍵

| 清潔に保つ | ●調理中も頻繁に手を洗う。 ●調理器具(まな板など)、ふきんは洗浄、消毒する。 ●調理場や食材を、昆虫や動物の害から守る。 |

| 生の食品と加熱済み食品とを分ける | ●生の食品は他の食品と分けて取り扱う。 ●生の食品と加熱済み食品それぞれに、調理器具や容器を分けて使う。 |

| よく加熱する | ●特に肉類、卵および魚介類はよく加熱する。 ●中心温度が70℃以上になるよう加熱する。 ●調理済みの食品はよく再加熱する。 |

| 安全な温度に保つ | ●調理済み食品を室温に2時間以上置かない。 ●食品保存は5℃以下、食べる際は60℃以上を保つ。 ●冷凍された食品を室温で解凍しない。 |

| 安全な水と原材料を使う | ●新鮮で良質な食品を選ぶ。 ●安全性が確保された、殺菌乳などの食品を選ぶ。 ●果物や野菜を生食する場合にはよく洗う。 |

出典:国立医薬品食品衛生研究所によるポスター(*世界保健機関(WHO)”Five Keys to Safer Food”より許可を得て翻訳)より抜粋

まずひとつめの「清潔に保つ」では、食中毒菌を付着させないために、たとえば頻繁に手を洗うことを推奨しています。石けんを使って少なくとも20秒間手をこすりあわせてください。また、ご家庭にペットを含む動物がいる場合は、調理場・食品保存の場に近寄らせないこととしています。

「生の食品と加熱済み食品とを分ける」では、食中毒菌が生の食品から加熱済み食品へ移行するのを防ぐことを目的としています。買い物中でも、生の食品は他の食品と分けてください。冷蔵庫では、生の食品から水滴などが落ちないよう、加熱済み食品を上の棚に保存するとよいでしょう。

「よく加熱する」では、食中毒菌を死滅させるため、70℃以上で充分に加熱することとしています。シチューのような液体の食品は沸騰させ、1分間は沸騰状態を保ちます。電子レンジで調理する場合は、冷たい部分がないよう、食品が均等に加熱できているかを確認してください。「安全な温度に保つ」では、大部分の食中毒菌が5℃~60℃で増殖するため、この温度帯を避けて食品を保存することを推奨しています。煮込み料理などは食べるときまで60℃以上の熱い状態を保ち、残った場合は5℃以下に素早く冷却しましょう。解凍は、冷蔵庫など温度の低い場所で行ってください。

「安全な水と原材料を使う」では、食中毒菌や有害物質に汚染されていない水と良質な食品を使用することとしています。アウトドアで手や食器類を洗う際には、川の水ではなく、処理された清潔な水を使ってください。食品は信用できるお店から購入し、消費期限(品質の劣化が早い食品に対しての期限表示)が過ぎたら使わないようにします。

以上の「5つの鍵」は食中毒を減らすための基本です。基本をしっかりおさえ、ご家庭での食中毒予防に役立てていただけたらと思います。

第4章 食品衛生への取り組み

食品提供にかかわる現場での取り組み

食品工場など、現場での取り組みについて、ご紹介します。 まず、マーケットが世界規模になっていることを受け、1962年、FAO(国連食糧農業機関)およびWHO(世界保健機関)が合同で、国際的な食品規格の策定機関としてコーデックス委員会(Codex:国際食品規格委員会)を設立しました。1997年には、世界の食品の安全性を確保するために「食品衛生の一般原則」がつくられました。日本も加盟国ですので、「管理運営基準」と名称を日本版に変え、基本となる食品規格として、多くの企業の工場などで順守されています。

「食品衛生の一般原則」の概要

| 1. 目的 | |

| 2. 範囲、使用および定義 | |

| 3. 一次生産 | (環境衛生/取り扱い、貯蔵および輸送 など) |

| 4. 施設:設計および設備 | (立地/施設の構内および部屋 など) |

| 5. 作業管理 | (食品危害の管理/包装/水/文書化および記録 など) |

| 6. 施設:保守および衛生管理 | (保守管理および洗浄/洗浄プログラム/そ族・昆虫管理システム など) |

| 7. 施設:人の衛生 | (健康状態/病気および傷害 など) |

| 8. 輸送 | (使用および保守管理 など) |

| 9. 製品に関する情報および消費者の意識 | (ロットの識別/表示/消費者教育 など) |

| 10. 教育・訓練 | (意識および責任/教育・訓練プログラム など) |

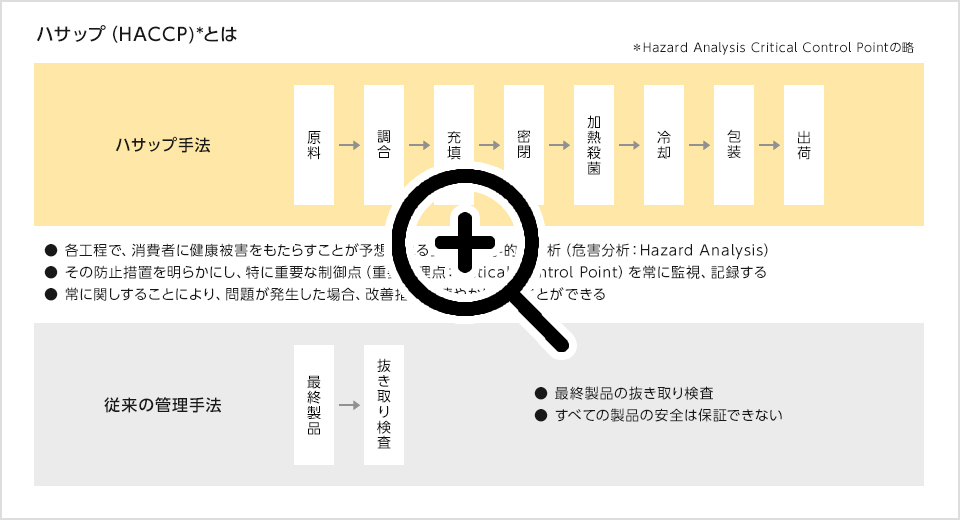

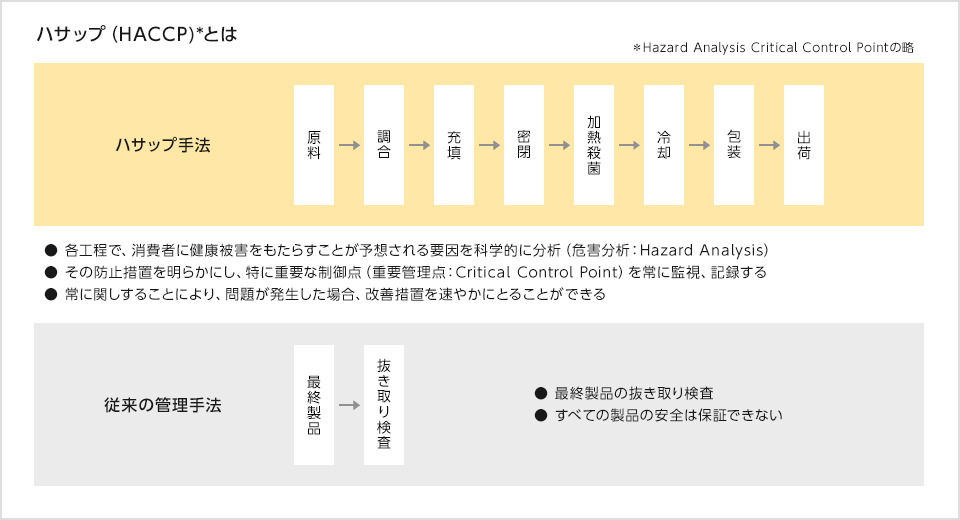

またコーデックス委員会は、「食品衛生の一般原則」を踏まえたうえで、食品の安全性をより高めるためHACCP(ハサップ)を基礎とした方法を推奨しており、欧米諸国や日本でも多く導入されています。HACCP(ハサップ)とは、原料入荷から製造・出荷までの全工程において危害を予測し、危害防止につながる重要な工程(加熱、冷却など)を常に監視、記録するシステムです。各工程で問題があればすぐに対策を取るので、より効果的に、不良製品の出荷を防止できます。

さらに、ISO(国際標準化機構)による、食品安全マネジメントシステムISO22000もあります。これはHACCP(ハサップ)などに比べて管理範囲が広く、飼料製造者から包装材料製造者、運送業者など、直接・間接的に関わる全組織が管理対象となっており、私たちに届く食品の安全性をより高めてくれます。

ISO22000とは

● ISO(国際標準化機構)による、食品安全マネジメントシステム(ISOは、1947年発足の非政府組織/世界的な標準化およびその関連活動の発展促進を目的とする)

● 「食品衛生の一般原則」およびハサップの手法を基礎とする

● 食料の一次生産から最終消費者までに関与する全組織・業種での食品の安全性の確保を目的とする

● ハサップでは主に製造工程の衛生管理を想定しているが、ISO22000は飼料製造者や輸送業者、小売り業、包装材料や添加物を製造する各種食品サービス業にも適用、職種も製造部門だけでなく経営者や営業部門を含めた総合的な対応を求める

最終消費者である私たちの取り組み

まずひとつめの「清潔に保つ」では、食中毒菌を付着させないために、たとえば頻繁に手を洗うことを推奨しています。石けんを使って少なくと上記のシステムを導入しても、食品の安全性が完全に確保されるわけではありません。システムを管理するのは、人間です。各々の現場において、必要な教育・訓練を受けた従業員が、厳格に責務を遂行することが不可欠です。そしてまた、大事な責務を担う立場にあるという点では、私たち消費者も同じだと思います。

食料の一次生産から最終消費までの食料調達のつながりを、「フードチェーン」と呼びます。牛の場合では、生育し屠殺(とさつ)して、肉を熟成、スーパーで販売され、購入した消費者がそれを食べる、この一連のつながりになります。

ここで大事なことは、フードチェーンでは、肉を熟成する方や販売する方だけではなく、最終消費者の私たちにも果たすべき責務があるということです。ご家庭の中にO157が潜んでいれば、O157が付着していない肉を買って来ても、自宅で汚染させる可能性があります。嘔吐した場合に適切な処置をしなければ、ほかの場所や人に感染させ被害を拡大させる可能性もあります。私たちもフードチェーンの一員として、清潔に料理したり適切に廃棄するといった役割を果たすこと。そして、それらを実現するために、食中毒についての知識と、高い関心を日ごろから持つことが大事なのです。

特別章 生肉による食中毒と大腸菌O111

肉の生食による食中毒のリスク

近年、レバ刺しやとりわさなどを含む生肉、あるいは加熱不足の肉類による食中毒の増加が報告されています。最近では、2011年4月に、大腸菌O111による集団食中毒事件が起きました。同一チェーンの飲食店で生肉のユッケを食べたことにより、数名の死亡者を含め、富山、福井、神奈川の3県で、100人を超える患者が発生しました。

O111は、O157と同じ腸管出血性大腸菌(写真)の一種です。感染するとベロ毒素が産生され、血便や激しい腹痛(出血性大腸炎)を引き起こすことがあります。ベロ毒素には、赤痢菌の毒素と同じ構造のVT1など数種類があり、非常に強力な毒性を有しています。ベロ毒素により溶血性尿毒症症候群(HUS)を発症し、命が危うくなることもあります。

腸管出血性大腸菌は、約10%の牛の腸管内に生息し、皮膚などにも付着することがあります。筋肉部分にはいませんが、解体時に肉の表面が汚染される場合があります。家畜肉は常に糞便汚染の危険があります。と畜場でも腸管で汚れないよう処理し、ナイフや機械を消毒しますが、完全に菌をゼロにすることはできません。ですから、加熱処理をしないで肉を生食することは、それだけ食中毒になる可能性が高くなるといえます。

腸管出血性大腸菌O111とは

| 特徴 | ・牛などの動物の腸管内に生息 ・ベロ毒素を産生する可能性が高い ・熱や消毒処理に弱い ・感染力が高く、少量の菌(100個程度)で発症する ・潜伏期間が2~14日と長い |

| 症状 | ・激しい腹痛、下痢(血便を含む)、発熱、嘔吐 ・HUS*と呼ばれる溶血性尿毒症症候群(急性腎不全・溶血性貧血)や脳症など、重い合併症を起こして死亡する場合もある *HUS=Hemolytic Uremic Syndrome ・抵抗力の弱い子どもや高齢者は重症化しやすい |

参考:腸管出血性大腸菌O157

O111もO157も、1000個直線に並べて1mm程度の小ささ。写真中の白線の長さは、1/1000mm。

「生食用」表示の肉は出荷されていない

じつは現在、牛・鶏・豚の「生食用」と表示された食肉はと畜場から出荷されていません。厚生労働省は、生食用食肉の衛生基準を示していますが、実際に基準を満たす生肉として表示し、出荷した実績があったのは、平成20年度では馬肉・馬のレバーだけでした。ではなぜ、私たちは飲食店で牛などの生肉を食べられるのでしょうか。

厚生労働省の衛生基準では、生肉の場合、徹底した衛生管理はもちろん、汚染されやすい表面の肉を削り取る「トリミング」と呼ばれる作業などを飲食店に求めています。飲食店は、それらの処理を正しく行ったうえで、飲食店自らの判断と責任で生肉を提供しているのが現状です。しかし、肉を生食しますので、衛生管理に少しでも不備があれば食中毒の危険度はさらに増します。

また、トリミングの作業で、感染力の高い菌に対する安全性が確保されるわけではありません。飲食店が出しているから、あるいは新鮮な肉だから安心だとはいえないのです。

私たち消費者はこれらのことを知ったうえで、消費者の立場からも食中毒を発症する可能性を軽減するよう努めることが必要です。たとえば、お子さまやご高齢の方は、抵抗力も弱いですから、十分に加熱した肉以外を食べることはたいへん危険です。体調が悪い場合は、年齢に関わらず、生肉をひかえるよう心がけることが大切です。また、飲食店で肉を自ら調理する場合も、生焼けにしない、生肉を扱った箸を口にしないなどの注意が必要です。

日本をはじめ海外の地域にも、生食文化はあります。しかし、生肉を食べることは高いリスクを伴うことを認識し、理性的な判断を行うことが、食中毒を未然に防ぐことにつながるのではないかと思います。

肉の生食による食中毒を防ぐには

・生食用であることを確認する

・生食用の肉と加熱用の肉を完全に区別する

・子ども、高齢者、体調が悪い方は生肉を食べない

・焼肉など、飲食店で自ら調理する場合には、十分に加熱する

(目安:中心温度75℃で1分以上)

・肉を焼く時は専用の箸やトングを使い、食事用の箸で生肉に触れない

・生肉に触れた野菜などは十分に加熱する

・生肉に使った皿を、別の食べ物に共有しない

・生肉を触ったあとは、石けんを使って丁寧に手を洗う

腸管出血性大腸菌による食中毒に関する情報(内閣府食品安全委員会ホームページより)

お肉はしっかり火を通してから食べましょう(農林水産省ホームページより)

取材は2011年2月に実施しています。内容は適宜確認・更新しております。(最終更新時期:2019年3月)

おうかがいした専門家

一色 賢司(いっしき けんじ)氏

北海道大学大学院水産科学研究院 海洋応用生命科学部門

安全管理保障科学分野 フードチェーン保全学領域

教授・農学博士

九州大学大学院農学研究科修士課程修了。

北九州市環境衛生研究所、農林水産省食品総合研究所、内閣府食品安全委員会事務局を経て、2006年より現職。国際食品保全学会編集委員、日本食品衛生学会理事、日本食品化学学会理事、ほか。日本食品衛生学会功労賞受賞。