中性脂肪とは?体内での働きや基準値、値が高い場合の影響や減らし方も詳しく解説

健康診断などで中性脂肪の数値が気になる方もいるかもしれません。

しかし、「数値が高いと健康によくない」というイメージはあるものの、どのような影響を受けるのか、わからない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、中性脂肪の基本的な知識や体内での働き、健康の目安となる基準値や高すぎる時の体への影響、効果的な減らし方などを紹介します。

中性脂肪とは?

中性脂肪(トリグリセリド)とは、血液中に含まれる脂質のひとつで、体でもっとも多い脂肪成分です。そのまま「脂肪」と呼ばれる場合もあります。

食事から体内に摂り入れられた脂肪成分が、腸管で取り込まれたものと肝臓で合成されたものが中性脂肪です。

中性脂肪は体を動かすエネルギー源として、血管を通じて全身をめぐります。そして、使いきれなかったエネルギーは、体温を維持する皮下脂肪や内蔵の位置を保つ内臓脂肪、つまり体脂肪として血液中に蓄えられます。

しかし、体脂肪が蓄積しすぎると中性脂肪の数値が上がり、肥満や病気の一因となる恐れがあります。

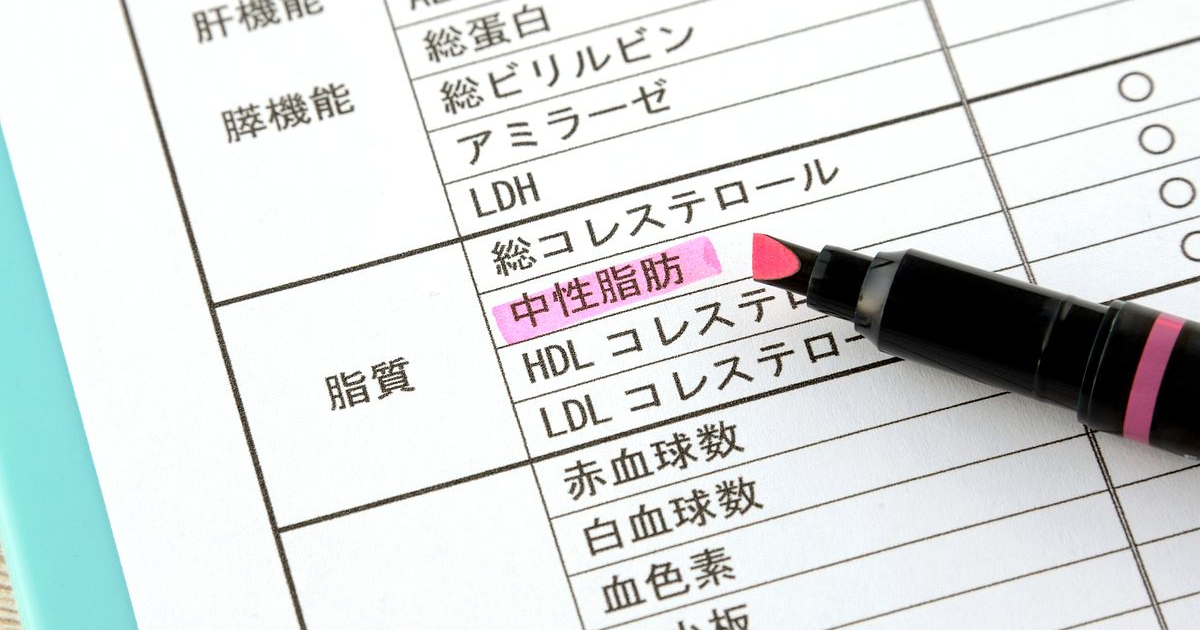

中性脂肪の基準値と数値の測り方

中性脂肪の基準値は150mg/dl未満で、健康診断などで150mg/dl以上の数値が出ると基準値を超えていると判断されます。

<中性脂肪の基準値>

| 判定 | 対応 | ||

|---|---|---|---|

| BMI25以上 | BMI25未満 | ||

| 基準値 | 150mg/dl未満 | 異常なし | |

| 保健指導判定値 | 150~300mg/dl未満 | 特定保健指導を活用しながら生活習慣を改善 | 生活習慣を改善 |

| 300~500mg/dl未満 | 生活習慣を改善しながら、医療機関を受診 | ||

| 受診勧奨判定値 | 500mg/dl以上 | できるだけ早めに医療機関を受診 | |

出典:厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)」

中性脂肪の数値は、食後に上昇しやすいため、食べてから10時間以上たった空腹時に検査します。食後間もなく検査を受ける場合、中性脂肪の基準値は175mg/dl未満に変わるため注意しましょう。

また、日本動脈硬化学会や人間ドッグ協会では、中性脂肪の基準値は30~150mg/dl未満と下限が設けられています。

30mg/dl未満でも必ずしも異常値と判定されません。しかし、エネルギー不足からくる疲れやすさや低体温、免疫力の低下や肌荒れが見られるなど、なんらかの悪影響を受ける場合もあるでしょう。

中性脂肪の数値が高い場合の影響・症状

中性脂肪が増えすぎると、体に良くない影響をおよぼします。以下で、どのような影響が現れるのかを症状別に紹介します。

- 脂質異常症

- 肥満・メタボリックシンドローム

- 急性膵炎

脂質異常症

脂質異常症は、血液中に含まれる中性脂肪やコレステロールなどの脂質が基準値を超える状態です。とくに中性脂肪が多い場合は、高中性脂肪血症とも呼ばれます。

脂質異常症は自覚症状が特になく、気づかないうちに動脈硬化を進行させる恐れがあります。

脂質が増えすぎたドロドロの血液は血管壁にくっつき、血液のとおり道を狭めます。この動脈硬化が進行すると血管が詰まり、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などの深刻な病気につながるリスクが高まります。

肥満・メタボリックシンドローム

中性脂肪が増えた体は、エネルギーとして消費されなかった分が、皮下脂肪や内臓脂肪としてたまりやすい状態です。中性脂肪の数値が高いほど体脂肪が増え、肥満になりやすいでしょう。

ただし、内臓脂肪型の肥満は見た目には肥満だとわかりにくく、肥満のリスクを自覚しづらくなります。

内臓脂肪のリスクを知らせる手段が、メタボリックシンドローム診断です。腹囲の測定で内臓脂肪のつき方を推定し、さらに中性脂肪、血糖値や血圧などが基準値を越えるかどうかで診断されます。

急性膵炎

アルコールの摂りすぎなどとの関係が深い急性膵炎は、中性脂肪の高い脂質異常症(高中性脂肪血症)も原因のひとつとされます。

急性膵炎になると、ほとんどの場合、耐えられないほどの痛みを経験します。代表的な症状は上腹部痛で、激しい痛みは数日にわたって続き、嘔吐や発熱などをともないます。

肺など他の臓器にも影響をおよぼし、意識障害などから重症化すると、命の危険につながります。

中性脂肪が増える原因

中性脂肪の基準値を超えたままにすると、様々な病気の一因となります。中性脂肪をコントロールするために、中性脂肪が増える原因を確認しておきましょう。

- 食べ過ぎ

- 運動不足

- アルコールの摂り過ぎ

- 加齢による基礎代謝の低下

- ストレス

食べ過ぎ

中性脂肪は口にした食べ物から吸収・合成されます。そのため、活動量に見合わないほど食べ過ぎると、エネルギーとして消費しきれず、脂肪として蓄積します。

また、脂っこい食事だけではなく、ごはんやパンなどの炭水化物や果物などに含まれる糖質も、摂り過ぎると中性脂肪の増加につながります。

運動不足

中性脂肪は体を動かす大切なエネルギー源です。たくさん食べても、体を動かしてエネルギーをしっかり消費すれば、必要以上に増えることはないでしょう。

それほど食べ過ぎていないのに中性脂肪の数値が高いなら、運動不足が原因かもしれません。

アルコールの摂り過ぎ

アルコールにはたっぷりの糖質が含まれるため、摂り過ぎると中性脂肪の増加につながるでしょう。中性脂肪の数値は、アルコールの摂取量とともに増えていくとされています。

アルコールは肝臓で分解されますが、飲み過ぎにより中性脂肪が過剰に増えると、肝臓から血液に漏れ出てしまいます。そのため、血液中の中性脂肪の増加につながりやすくなります。

加齢による基礎代謝の低下

基礎代謝は、年齢を重ねるにしたがって減少する傾向があります。基礎代謝が下がるとエネルギー消費量も下がるため、中性脂肪が溜まりやすくなります。

例えば、体重70kgの男性の場合、20歳代は1680kcalだった基礎代謝量の基準値が50歳代では1505kcalまで下がります。1日あたり約175kcalのエネルギー消費量の違いが、中性脂肪の増え方に影響すると考えられます。

ストレス

ストレスがかかるとコルチゾールが分泌されます。コルチゾールはいわゆるストレスホルモンで、全身の代謝を悪化させるなど、中性脂肪を増やす原因のひとつです。

他にも、強いストレスは交感神経を刺激し、中性脂肪など血液中の脂質を増加させるホルモンを分泌させます。

こうしたホルモンの働き以外にも、ストレスによる暴飲暴食も中性脂肪の増加につながる可能性があるでしょう。

中性脂肪を減らす方法

毎日の生活習慣の改善が中性脂肪を減らす近道ですが、以下で具体的な方法を紹介します。

- 食生活の見直し

- 適度な運動

- 適正な体重の維持

食生活の見直し

中性脂肪を減らすには、食べ過ぎを防いで、栄養バランスを考えた食生活を守ることが大切です。

ごはんやパンなどの炭水化物や果物、お菓子に含まれる糖質、揚げ物などの脂肪分は、中性脂肪の元となるため可能な限り控えましょう。

反対に、サバやさんま、あじなどの青魚は不飽和脂肪酸(EPAやDHA)を多く含み、中性脂肪を下げる効果が期待されます。

また、アルコールの摂り過ぎにも注意して、節度ある飲み方を心がける、休肝日を設けるなどの工夫をしましょう。

適度な運動

適度な運動は中性脂肪をエネルギーとして消費できる上、ストレス解消にもなるため、中性脂肪を減らすのに適しています。

おすすめは、酸素を体内に取り込みながらの有酸素運動です。脂肪をエネルギーへ変えやすく、また基礎代謝アップも見込まれるため、効率よく中性脂肪を減らせます。ウォーキングやランニング、水泳などの運動を30分ほど行うと良いでしょう。

適正な体重の維持

中性脂肪が増えると、動脈硬化、肥満やメタボリックシンドロームなどが進行します。しかし、自覚症状がなければ、中性脂肪の数値が高くても危機意識は薄れやすいでしょう。

そこで、日頃から体重を意識することが大切です。体重は中性脂肪の増減を知るバロメーターになります。適正な体重の維持を心がけると、自然と中性脂肪の数値を抑えられます。

「未来献立®」を活用してバランスの取れた食事を

中性脂肪を減らすには、食べ過ぎや運動不足に気をつける以外にも、栄養バランスのとれた食事を心がけることが大切です。

しかし、栄養バランスの整った食事が大切なのはわかったものの、一食一食ちゃんと考えるのは難しいと感じた方もいるかもしれません。

【栄養バランスは数日間でツジツマを合わせる】ことでも良いのです。

1日で完璧にしなくていいなら、少し気が楽になりませんか?

「でも、どんな食事にすればいいの?」と思ったら、ぜひ献立提案サービス「未来献立®」をお試しください。

「未来献立®」は日々の献立づくりをサポートするサービスです。シンプルな4つの栄養素と食材に焦点を当て、おいしさと栄養バランスの両方を考えた献立をご提案します。

複数回、数日間の献立から栄養バランスの「ツジツマ」を合わせる考え方なので、時には好きなものをしっかり食べながら、無理なく続けられるでしょう。

毎日の食事や運動不足の見直しで中性脂肪の増え過ぎを防ごう

中性脂肪は体を動かす大切なエネルギー源ですが、消費しきれなければ、体脂肪として体に蓄積します。

中性脂肪が増え過ぎると、動脈硬化が進み、深刻な病気にもつながります。食事や運動などの生活習慣を見直して、中性脂肪を基準値内に抑えましょう。

中性脂肪を減らしたいなら栄養バランスの良い食生活が大切です。日々の献立づくりのサポートなら、「未来献立®」をぜひご活用ください。

監修者

藤堂 紗織(とうどう さおり)

日本医科大学医学部卒業。日本医科大学武蔵小杉病院で研修後、腎臓内科学教室に入局。その後、善仁会丸子クリニックにて10年院長勤務。透析治療に携わる。令和元年に、街のかかりつけ医となれるよう、Alohaさおり自由が丘クリニックを内科、皮膚科、美容皮膚科を標榜して開業。

献立提案サービス

献立提案サービス