|

2016年6月28日

味の素株式会社(社長:西井孝明 本社:東京都中央区)は、アミノ酸の一種であるシスチンとテアニン(以下「アミノ酸シスチンとテアニン」※1)の医療現場での活用を目指し、基礎から臨床まで研究を進めています。当社が研究支援を続けてきた仙台オープン病院 院長 土屋 誉 医学博士のグループは、2014年にアミノ酸シスチンとテアニンの摂取により、抗がん剤による下痢や口内炎などの消化器症状の副作用を軽減し、治療の完遂率を有意に改善することを確認しました*。当社のイノベーション研究所は、このメカニズムを解明し、その研究成果を2016年6月23日(現地時間)、オーストラリアで開催されたがん支持療法で世界最大の学会である第25回国際がんサポーティブケア学会で発表しました。

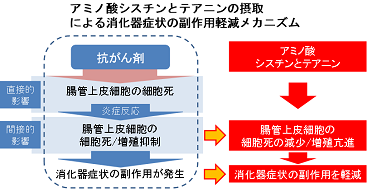

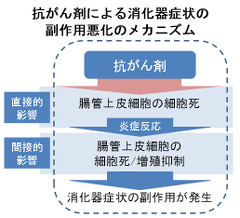

近年、経口の抗がん剤の進歩により、入院せず仕事や日常生活を続けながら抗がん剤治療を実施できるようになりました。しかし、抗がん剤の多くはその投与により腫瘍だけでなく正常な腸管上皮細胞の細胞死を引き起こし(直接的影響)、腸管のバリア機能を低下させます。これにより、体内に侵入した腸内細菌が炎症反応※2を誘発することで、更に腸管上皮細胞の増殖の抑制および細胞死を引き起こし(間接的影響)、下痢、口内炎などの消化器症状の副作用が発生すると考えられています。そのため抗がん剤の減量や投与の中止につながることも多く、副作用の軽減が抗がん剤治療の課題となっています。

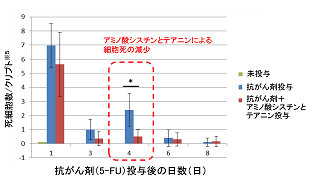

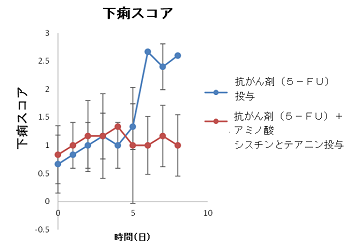

今回発表した当社の研究では、抗がん剤TS-1※3の主成分であるフルオロウラシル(5-FU)※4を投与し、下痢などの消化器症状の副作用を起こしたマウスにおいてアミノ酸シスチンとテアニンの摂取による腸管上皮細胞と下痢の症状の経時的変化を観察しました。アミノ酸シスチンとテアニンを与えていないマウスの腸管上皮細胞では、5-FUを投与した翌日には抗がん剤による細胞死が観察され(直接的影響)、投与した4日後には炎症反応による細胞死が観察されました(間接的影響)。一方、アミノ酸シスチンとテアニンを与えると、土屋医学博士のグループによるヒト試験の結果*と同様に、マウスでも下痢の症状が改善されました。このマウスの腸管上皮を調べた結果、抗がん剤による細胞死(直接的影響)は抑制せず、間接的な影響である腸管上皮細胞の増殖の抑制および細胞死を改善すること(細胞死の減少/増殖亢進)が示されました。

今回、アミノ酸シスチンとテアニンの摂取により抗がん剤投与時の腸管上皮細胞の細胞死(間接的影響)を抑制することが判明し、下痢などの消化器症状の副作用の軽減に幅広く利用できる可能性が示唆されました。なお、アミノ酸シスチンとテアニンの摂取は生体内で抗酸化作用※6や免疫調節作用を持つグルタチオン※7を増加させ、炎症反応を抑制することが報告されています。

当社はアミノ酸の基礎から臨床までの研究を継続して行い、医療現場での課題解決を通して、「健康な生活」に貢献していきます。

補足データ

用語の説明

*「第52回日本癌治療学会」(2014年8月)で発表

http://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/presscenter/press/detail/2014_09_01.html

報道関係の方向けお問い合わせ先はこちら

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 閉じる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||