当社は、今回の成果を踏まえて更にシスチン・テアニンを医療現場で活かすべく、今後もシスチン・テアニンについての研究を基礎から臨床まで継続していきます。将来的にはシスチン・テアニンの機能を活用し、医療現場での課題解決に大きく貢献していきたいと考えております。

本研究は、スポーツ科学研究から得られた知見を医療現場での課題解決に活かすことのできた社会的に意義のある成果と捉えており、今後もこうした研究を積み重ね、幅広い視野で明日のよりよい生活に貢献していきます。

【最新の研究発表:医療現場での取組みの要点】

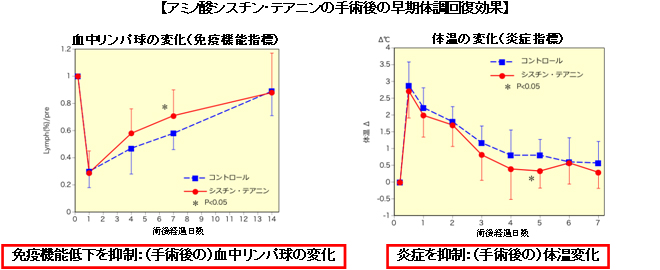

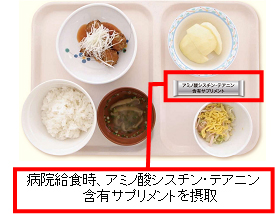

手術では過剰な炎症反応が起こり、体温(※8)や安静時エネルギー消費量(※9)の上昇、免疫機能の低下やそれに伴う術後感染症リスクの増大につながることが知られています。これまでに当社は東京大学と共同で実施した臨床試験(駅伝選手/ボディビル選手試験)により、アミノ酸シスチン・テアニン(以下、シスチン・テアニン)摂取がスポーツ時の強度運動負荷によって起こる過剰な炎症反応や免疫機能低下を抑制することを明らかにしてきました(*)。スポーツ時における強度な運動負荷と手術は、侵襲ストレス負荷という観点では同じで、侵襲ストレス負荷後に起こる生体の反応も似た経路を辿ると言われています。そこで今回、当社と仙台オープン病院の土屋先生は、胃部分切除患者を対象とした臨床試験を実施しました。その結果、シスチン・テアニンを手術前後10日間摂取した胃部分切除患者では、手術後の血中における顆粒球(※10)数の増加とリンパ球(※11)数の低下がプラセボ(※12)群と比較して有意に抑制されること(図1)がわかりました。この結果から、シスチン・テアニンは手術による過剰な炎症反応および免疫機能の低下を抑制し、術後の感染症のリスクを低減する可能性があると考えられます。

そこで更に、手術に伴う炎症反応によって惹起される安静時エネルギー消費量の増加と体温の上昇について解析しました。その結果、シスチン・テアニンを摂取した胃部分切除患者では、手術後の安静時エネルギー消費量の増加(図2上)と体温の上昇(図2下)がプラセボ群と比較して有意に抑制されることがわかりました。これらの結果から、シスチン・テアニンは手術による過剰な炎症反応および免疫機能低下の抑制だけではなく、術後の安静時エネルギー消費量の増加や体温の上昇を抑制して、手術後の患者の早期回復にも有用であると考えられます。

以上の結果は、近年、欧州静脈経腸栄養学会(ESPEN)で提唱され、徐々に日本にも導入されつつあるERASプロトコールの概念にも合致するものと考えられます。

【スポーツ科学における研究発表と、医療現場への応用に関する要点】

スポーツ時においては、強度な運動によりオーバートレーニング症候群(※13)のリスクが存在します。当社では、駅伝選手やボディビル選手を対象とした臨床試験(東京大学との共同研究)により、シスチン・テアニン摂取が強度運動負荷後の過剰な炎症反応や免疫機能低下、さらには骨格筋崩壊を抑制することを示唆するデータを取得しました(図3)。この結果から、シスチン・テアニンは強度運動負荷などの侵襲時における過剰な炎症反応を抑制し、過剰な炎症反応に由来する種々の生体への悪影響を改善することが可能と考えられます。実際に医療現場では、侵襲ストレスとして感染時、創傷・熱傷時や手術時などが知られています。従って、シスチン・テアニンの作用メカニズムの観点から推察すると、シスチン・テアニンは、医療現場、特に手術時などの侵襲ストレス負荷時にも応用することが可能と考えられます(図4)。

(*)論文データ

| |

Effects of oral supplementation with cystine and theanine on immune function of athletes in endurance exercise at a training camp: randomized, double-blind, placebo-controlled trial

Murakami S, Kurihara S, Koikawa N, Nakamura A, Aoki K, Yosigi H, Sawaki K, Ohtani M

Biosci Biotechnol Biochem (2009) 73: 817-821

Suppression of exercise-induced neutrophilia and lymphopenia in athletes by cystine/theanine intake: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial

Murakami S, Kurihara S, Titchenal CA, Ohtani M

J Int Soc Sports Nutr (2010) 7: 23

Cystine and theanine supplementation restores high-intensity resistance exercise induced attenuation of natural killer cell activity in well-trained men

Kawada S, Kobayashi K, Ohtani M, Fukusaki C

J Strength Cond Res (2010) 24: 846-51

Enhancement of Antigen-Specific Immunoglobulin G Production in Mice by Co-Administration of L-Cystine and L-Theanine

Kurihara S, Shibahara S, Arisaka H, Akiyama Y

J Vet Med Sci (2007) 69: 1263-1270

Combined Administration of L-Cystine and L-Theanine Enhances Immune Functions and Protects against Influenza Virus Infection in Aged Mice

Takagi Y, Kurihara S, Higashi N, Morikawa S, Kase T, Maeda A, Arisaka H, Shibahara S, Akiyama Y

J Vet Med Sci (2010) 72: 157-165

|

| (※1)アミノ酸シスチン・テアニンとは |

| 1)シスチンとは |

| |

肉類に比較的多く含まれているアミノ酸で、非必須アミノ酸であるシステインがSH基で2個結合(S−S結合)したもの。 |

|

| 2)テアニンとは |

| |

お茶の葉に含まれているうま味アミノ酸で、非必須アミノ酸であるグルタミン酸の誘導体。摂取すると体内でグルタミン酸とエチルアミンに分解される。 |

|

| 3)アミノ酸シスチンとテアニンの配合物を使用する理由 |

| |

免疫機能の調整で重要な働きをするグルタチオン(グルタミン酸、システイン、グリシンの3つのアミノ酸が結合した生体内で合成される抗酸化因子で加齢やストレスで減少)の合成を上昇させることを目的に配合。 |

|

| |

| |

・ |

グルタチオン産生能力の向上効果について

当社および大阪府立公衆衛生研究所との共同研究により、シスチンとテアニンの経口投与によりグルタチオン合成の上昇が観察され、さらに免疫機能も増強することを明らかにしている(Kurihara et al., 2007; Takagi et al., 2010)。 |

| |

・ |

配合特許について

新規感染症予防剤として日本(特許番号03953031)、米国(特許番号7767714)、欧州(英国、仏国、独国:特許番号1486208)にて特許を取得。 |

|

| |

| (※2)第26回日本静脈経腸栄養学会(JSPEN)での主な発表演題 |

| |

・ |

アミノ酸シスチン・テアニン摂取による運動負荷後の免疫機能低下抑制効果 −無作為化二重盲検群間比較試験−(栗原重一、大谷勝) |

| |

・ |

アミノ酸シスチン・テアニン術前投与による手術時炎症反応抑制効果 −小腸manipulationモデル−

(柴草哲朗、三上貴史、宮地智洋、小山淳、田中賢治、千葉康雅、栗原重一、小山直人、土屋誉) |

| |

・ |

アミノ酸「シスチン・テアニン」の周術期投与が胃切除症例の術後経過に及ぼす影響

(宮地智洋、土屋誉、小山淳、土屋堯裕、阿部尚美、佐藤敦子、千葉康雅、栗原重一、柴草哲朗、

三上貴史、田中賢治) |

|

| |

| (※3)炎症とは |

| |

感染、外傷や熱傷など、生体が外部から何らかの刺激を受けた際に免疫応答が働き、その結果生体に現れる生理的な応答反応で、過剰もしくは継続的な炎症反応は免疫機能を低下させ、回復を遅延させる。 |

|

| |

| (※4)免疫力(免疫機能)とは |

| |

免疫とは自身の正常な細胞である自己と異常な細胞やウイルス・細菌などの非自己を区別して、非自己を攻撃、殺傷、排除することで、その働く力を免疫力という。 |

|

| |

| (※5)侵襲とは |

| 生体を傷つけるすべての行為を言う医学用語。 |

| |

| (※6)ERASプロトコールとは |

| |

Enhanced Recovery After Surgery Protocol:術後回復能力強化プログラム。手術時の安全性向上、術後合併症低減、早期回復、在院日数短縮やコスト削減を目的として、麻酔や栄養管理など様々な観点からエビデンスに基づき作成される周術期(手術前後を含むすべての期間)管理の包括的なプロトコール。近年、欧州静脈経腸栄養学会にて、ERASプロトコールの有用性(大腸〔結腸〕、胆嚢手術など)が臨床試験によって示されており、日本にも徐々に導入されつつある。 |

|

| |

| (※7)クリニカルパスとは |

| |

各病院に早期回復を目的として設置された医師、看護師、栄養士や薬剤師などからなるNST(Nutrition Support Team)によって作成される入院時の栄養管理を含む標準治療スケジュール表。このパスに沿って、投薬などの治療や栄養管理が実施され、導入施設では術後合併症の低減や早期回復などが実証されている。 |

|

| |

| (※8)手術後の体温上昇とは |

| |

胃切除などの手術を受けた場合、炎症反応により手術後の体温が38〜39℃程度まで上昇する。回復に伴って徐々に体温が低下するため、手術後の回復の一つの指標とされている。手術後の体温は、入院期間中の管理項目の一つでもある。 |

|

| |

| (※9)安静時エネルギー消費量とは |

| |

安静時代謝量と同意語で、基礎代謝量に食事などの外的要因で発生したエネルギー消費や体温維持のためのエネルギー消費などを加えたもの。 |

|

| |

| (※10)顆粒球とは |

| |

白血球の一種で、強い殺菌・貪食能をもち、細菌やウイルスなど体内の異物を除去する働きがある。その際に炎症反応を惹起する。 |

|

| |

| (※11)リンパ球とは |

| |

白血球の一種で、抗体を産生する液性免疫を担うBリンパ球と細胞自身で異物を攻撃する細胞性免疫を担うTリンパ球がある。 |

|

| |

| (※12)プラセボとは |

| 擬似薬のこと。見た目や味などは効果物と同じであるが、効果を示す成分が全く入っていない。 |

| |

| (※13)オーバートレーニング症候群とは |

| 炎症反応の増加や免疫機能の低下による感染症リスクの増大さらに体調不良が持続するなどの症状。 |

| |

| (※14)ミオグロビンとは |

| |

酸素と結合する色素タンパクで鉄を含み、骨格筋中に大量に存在する。このタンパク質の血中への逸脱が骨格筋崩壊の一つの指標とされている。 |

|

| |

| (※15)IL−6とは |

| |

Interleukin-6(インターロイキン−6)の略。炎症性サイトカインの一種で、感染や創傷時における炎症反応によって誘導され、この誘導が強すぎたり、長すぎたりした場合には免疫機能抑制などの悪影響をもたらすとされる。 |

|

| |

| (※16)CRPとは |

| |

C-reactive protein(C反応性蛋白)の略。炎症反応により肝臓で作られ、血中に放出される急性期タンパク質。炎症の指標の一つとして臨床検査などで用いられる。 |

|

| |

| (※17)NK細胞活性とは |

| |

Natural Killer(ナチュラルキラー)細胞の活性のこと。ナチュラルキラー細胞はリンパ球の一種で、ウイルスや腫瘍細胞の除去などに重要な働きをする。非特異的に非自己細胞を殺傷することから、この名前が付いた。 |

|

|