|

|||||

味の素株式会社(社長:山口範雄 本社:東京都中央区)は、 味の素株式会社(社長:山口範雄 本社:東京都中央区)は、2009年4月から、独立行政法人 水産総合研究センター 遠洋水産研究所と西日本太平洋沿岸におけるカツオ資源の共同調査を開始、5月に奄美大島周辺海域において、カツオ1000尾の標識放流を実施しました。 世界のカツオ資源は、海域ごとの国際組織によって保護・管理されており、その資源量は豊富で安定した状態を保っていると報告されていますが、一方で、世界的な魚食の増加、漁場への温暖化の影響、部分的に不漁傾向にある海域の存在等の懸念もあります。 西日本太平洋沿岸海域では、2008年度までの5年間、曳縄や小型一本釣りによるカツオの漁獲量が減少傾向にあり、今回の調査を通じて、同エリアにおけるカツオ漁獲量減少についての仮説を検証します。 なお、1000尾に及ぶカツオの標識放流は、黒潮流路沿いカツオ回遊経路の途上から西日本太平洋沿岸への来遊群を対象とした標識放流では、最大規模です。  味の素グループは、農・畜・水産物など、様々な自然の恵みを原料として使用しています。健やかな地球環境のもとで、原料を持続的に調達し、お客様に安定的に製品をお届けできるよう、原料を育む生態系を注視し、今後も様々な取り組みを行っていきます。 なお、本日より、当社ホームページ内「あしたのもとNEWS」にて本調査の様子を動画でご覧いただけます(http://ashitanomoto.ajinomoto.co.jp/20095.html)。 【参考資料】

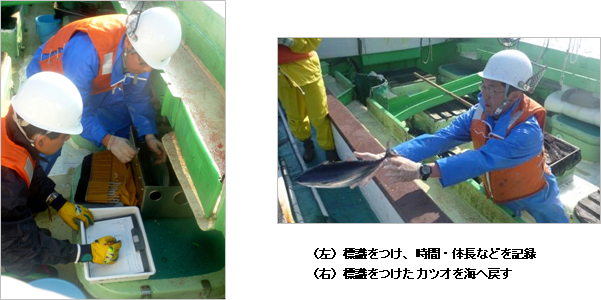

◇調 査 期 間 : 2009年4月〜2010年3月 ◇実 施 主 体 : 味の素(株)、(独)水産総合研究センター 遠洋水産研究所 ◇協 力 : 瀬戸内漁業協同組合(鹿児島県瀬戸内町) ◇スケジュール: ○標識放流: 5月(実施済み) ○回 収: 〜12月 ○結果分析: 〜2010年3月 《概 要》 西日本太平洋沿岸の曳縄や小型一本釣りによるカツオ漁業の漁獲量が、2008年度まで の5年間、継続して減少しており、国内のカツオの研究者・漁業者の間でその原因究明が求 められている。漁獲量減少の原因としては、何らかの海の環境変化(水温・海流・餌の状況 など)によって、回遊経路や来遊資源量が変化することが考えられる。具体的には、 (1)回遊経路の九州西部への変化、(2)回遊経路の沖への移動、(3)四国・紀州沖カ ツオ漁場での滞留減少、(4)薩南海域で大半が獲りつくされている、などの仮説があり、 本調査では、西日本太平洋沿岸のカツオ来遊上流域にあたると考えられる奄美大島周辺海域 で、1000尾規模の標識放流を実施し、再捕された場所・時期を分析することで、西日本 太平洋沿岸におけるカツオ漁獲量減少に関する仮説を検証。また、将来的に実施が期待され る記録型標識(アーカイバルタグ※)放流の装着手法確立のため、一部の個体に記録型標識 のダミーを装着・放流を実施。標識回収率は5%程度が見込まれる。 [標識放流] ・実施時期: 2009年5月7日〜13日の計7日間 ・実施海域: 奄美大島周辺海域(浮漁礁、中層漁礁) ・放流尾数: 1000尾(内、アーカイバルタグダミー装着 14尾) 《概 要》 瀬戸内漁業協同組合所属の小型一本釣り漁船に乗船して実施。一本釣り(活餌:カタクチ イワシ、キビナゴ等)により釣獲されたカツオのうち、状態のよいものを選び、体長を測定 後、通常標識(ダートタグ、黄色、長さ14cm、(独)水産総合研究センター 遠洋水産研 究所および味の素(株)の名称を刻印)、および一部の個体には、アーカイバルタグ [LAT−2510]のダミーを装着して放流。通常標識は背中(第2背鰭基部)、アーカイ バルタグダミーは腹腔内に装着。 |

|||||

| 閉じる |

|||||